1972年,毛主席做出了一个令无数人费解的决定——放弃日本的1200亿美元战争赔偿款。按理说,这笔赔偿应该是中国应得的利益,尤其是经历了日本的侵略战争后。然而,毛主席却大手一挥,说:“这钱不要了。”

日本投降后,按理应该向中国支付巨额赔偿,这个数额在战后常被估算为1200亿美元。在当时,这笔钱足以让中国的经济发生翻天覆地的变化。但日本战败后,随着战后处理的复杂性及冷战格局的逐步形成,这笔钱最终没有如期支付给中国。

经过长时间的外交讨价还价,甚至在1950年代初期,日本在正式与中国建交时承诺将支付赔偿款。

1952年《旧金山和约》签订后,很多国家的赔偿要求被日本“豁免”,唯独中国的赔偿问题,始终没有解决。

直到1972年,日本首相田中角荣访问中国时,毛主席明确提出,中国放弃这一赔偿要求。这个决定,立刻在国内外引起了轩然大波。

对于毛主席这一决定,很多人理解不了。钱啊,1200亿美元!如果将其拿到,中国的经济或许能得到很大的促进。在当时,这笔钱足以大幅度缓解战后中国经济的困境。可毛主席却作出了放弃的选择。这背后究竟隐藏着什么战略考量?

从表面看,毛主席的决定显得十分宽宏大量,似乎是在展现中国的大国气度和宽容。但从更深层次来看,毛主席的决策有着更为复杂的国际背景和政治考量。

1972年,正值中美关系逐步解冻之际。美国在越南的困境和冷战的加剧,使得中国需要重新审视与世界其他大国的关系。毛主席清楚,若继续坚持这笔赔偿,可能会引发国际社会对中国“惩罚性”的负面评价,影响与西方世界的合作。而且,战争赔偿可能会让中日关系始终停留在对立状态,无法向前发展。

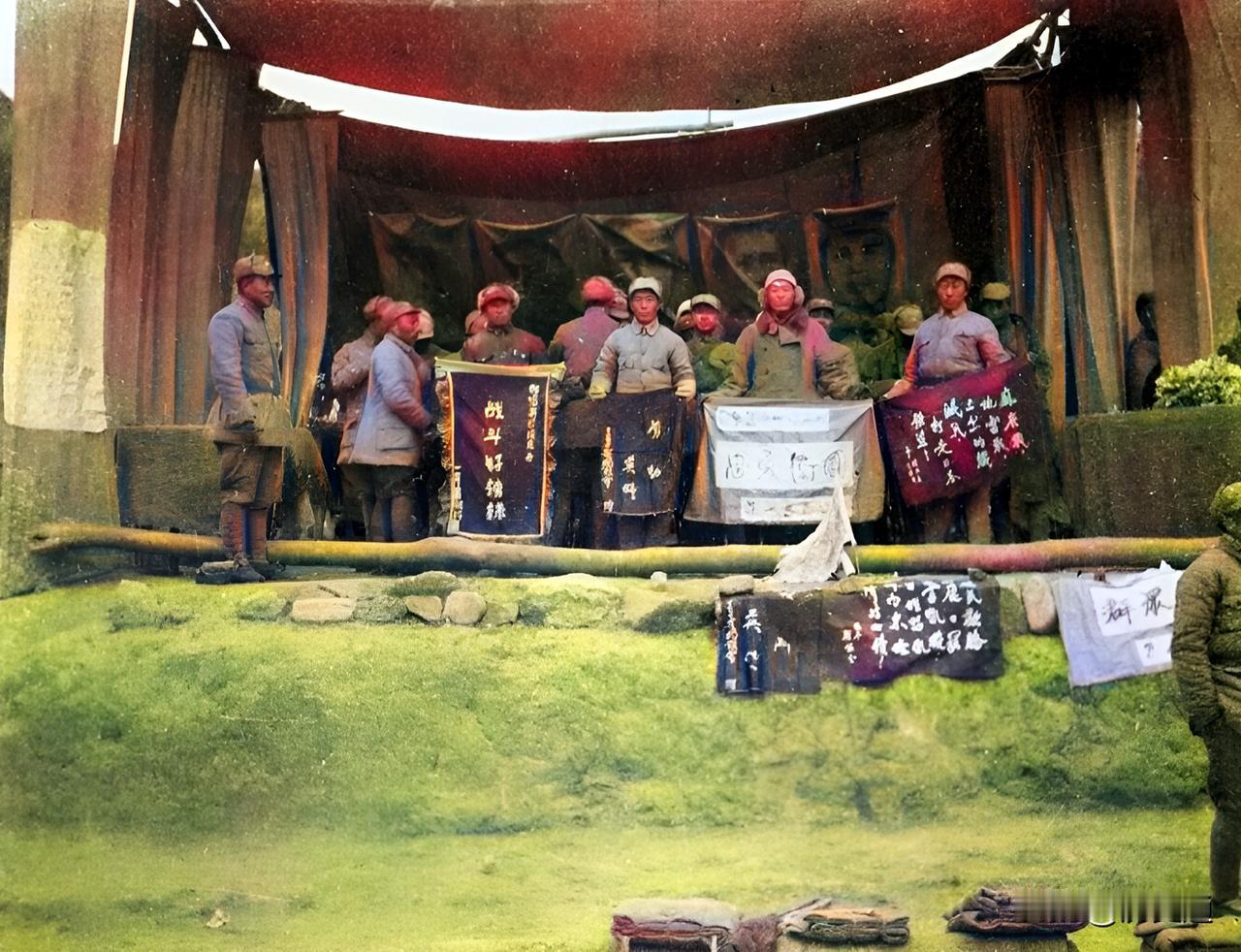

1972年1月,毛主席与田中角荣的会晤成为了历史性时刻。在会谈过程中,毛主席主动提出放弃战争赔偿。这一举措的直接后果是中日两国关系的解冻,进而为两国的经济合作、文化交流等奠定了基础。

实际上,毛主席的这一决定并非轻率之举。早在1950年代,中国就没有将战争赔偿作为与日本关系的主要焦点。

毛主席深知,中国的真正敌人并非已经投降的日本,而是正在崛起的美国和苏联。在此背景下,毛主席决定放弃赔偿,以避免继续激化与日本的对立,转而专注于国内的建设以及与其他大国的外交博弈。

放弃赔偿的决定,标志着中国在与日本的历史性裂痕上做出了极大的让步,为两国的关系铺平了道路。历史的智慧在于,在局势复杂的国际舞台上,战略比眼前的利益更重要。毛主席的这一举措,不仅化解了中日之间长期积压的矛盾,也为中国谋得了更多的外交空间。

1970年代的世界,正处于冷战的高峰期。美国和苏联之间的对抗,决定了全球政治的格局。毛主席放弃赔偿的决定,实际上是在冷战大棋盘上一次极为深远的布局。

在那时,美国的影响力正面临着越南战争的困扰,国内的经济压力加大,而苏联的崛起则成为美国无法忽视的威胁。中国与美国的关系逐步升温,不仅是因为双方在意识形态上的差异逐渐缩小,更因为双方都有共同的战略需求——对抗苏联。

在这种背景下,毛主席认识到,放弃对日本的战争赔偿,可以避免与美国发生冲突,进一步推动中美两国的外交互动。

而对于日本来说,毛主席放弃赔偿的决定,无疑为日本的政治领导人提供了一个“喘息”的机会。放下赔偿问题,双方可以更专注于如何提升经济合作和文化交流,这不仅有助于两国关系的正常化,也能为亚洲的和平与稳定创造更多机遇。

放弃1200亿美元的赔偿,这一决定在国内引起了广泛的讨论和质疑。

很多人认为,这是一笔可以直接投入到经济建设中的巨款,放弃它无疑是一次巨大的损失。甚至有人认为,毛主席的这一决定是在给国家的未来埋下隐患。

当时,中国正处于经济建设的初期阶段,资源短缺、物资匮乏,人民生活依旧艰难。在这样的背景下,毛主席放弃赔偿,许多人难以理解。

可实际上,毛主席早就看到了这一点:赔偿虽然能带来短期的经济利益,但如果为此一直纠缠不清,反而会影响国家的长远发展和国际形象。毛主席的思维方式超越了当时的利益局限,站得更高,看得更远!