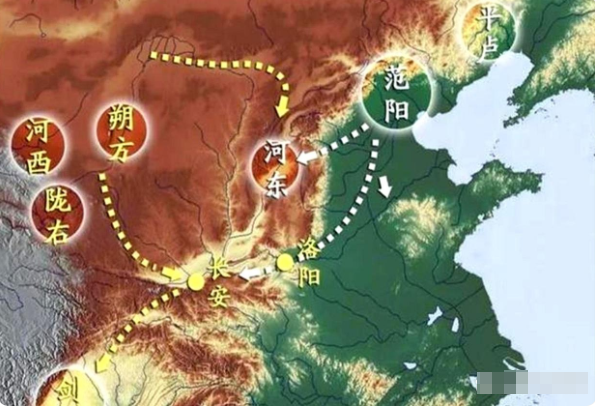

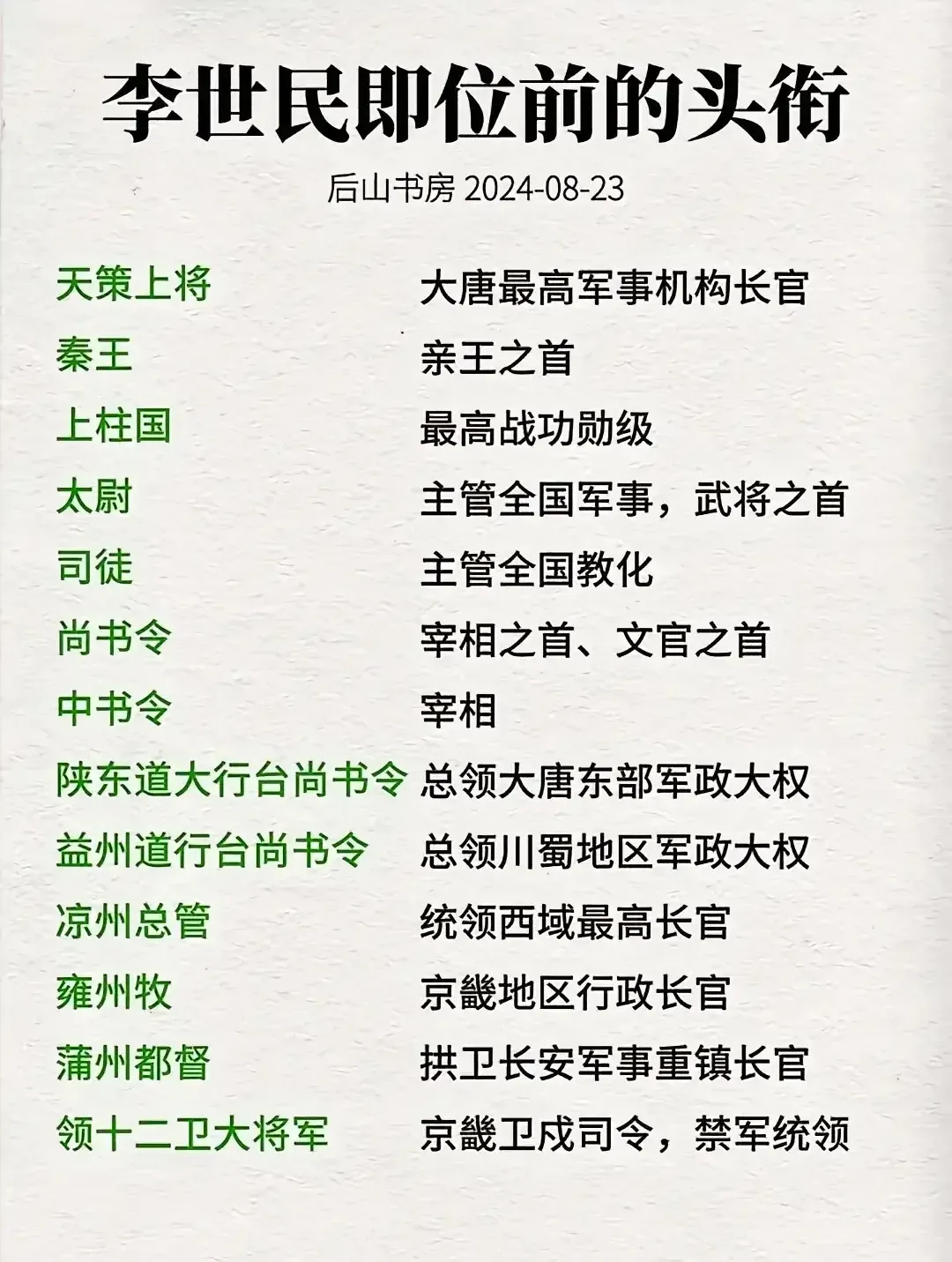

从均田制到集中,民生演化视角下,唐朝土地制度的变迁 自古以来,都秉承着“民以食为天”的思想理念,因此有关田地的分配对每个朝代来说都是十分重要的。 也正是因为需要土地分配,从而在各个朝代都有相关的土地制度。唐朝作为中国历史上最鼎盛的朝代,自然也是有相关的土地制度。 那么唐朝的土地制度是什么呢?随着时间的流逝唐朝的土地制度又有哪些变迁呢? 要想知道土地制度的变迁,首先我们要知道什么是土地制度。土地制度也就是指所有土地相关的占有权,支配权,以及使用权等各种权利,同时在使用时又有相应的原则,方式以及手段等一系列的法律体系。 唐朝这一时期达到了空前绝后的繁盛,因此对于土地制度的分配更为注重。毕竟无论何时土地都是农业经济发展的重要组成部分,与现如今不同的是,古时农业方面的经济来源仅仅只能依靠土地来获取。 唐朝为了缓解土地分配而产生的各种矛盾,颁布了一些相拥的土地政策。最早颁布的一条土地制度是在唐朝初期,在当时实施了军衔制。 但由于唐朝之后不断的发展,军衔制逐渐显露出弊端,也不再适用于唐朝。因此军衔制自然而然也就被废除了。 由于当时的皇帝李渊正处于内忧外患之际,因此要面临的问题众多。再加上各地诸侯野心勃勃,稳定国内局面的同时还要改善经济情况。 而其中最需要解决的问题当属农业经济,在解决这一问题时,朝中臣民提议重新推出“均田制”。 “均田制”在隋朝时期就已经开始实施了。当时的隋文帝对土地的分配机器重视,甚至亲自进行过多次的土地审核工作。 但到了隋末时期,出现了地主大规模敛财收地的事情,当时的隋朝本就矛盾众多,再加上百姓的土地被地主抢去,便开始出现了大量的农民起义,而这也恰恰是隋朝走向灭亡的原因之一。 正是因为有了隋朝的前车之鉴,唐高祖李渊才对于重启“均田制”这一建议格外谨慎。 公元624年,唐高祖李渊基本已经平定了国内局面,而且对于全国统一也有了基本的雏形。 此时的唐高祖决定重启“均田制”,为了防止出现隋末时期抢占土地的混乱局面,唐高祖在重启“均田制”时,明令禁止了几项诏令。 具体内容为,18到20岁的百姓可以得到100亩的田地同时不需要服劳役,21到50的百姓也同样授田一百亩,但需要缴纳一定的赋税。60岁以上的老人,男性能够分40亩,女性是30亩。 这种“均田制”的实施,在一定程度上使得土地成为了国有化,不仅是一种增长农业经济手段,同时也是一种政治措施。 在一定程度上加强了朝廷对土地的控制权利,而这种控制权,能够抑制因土地而产生的社会矛盾,使社会发展更加稳定。 但所有制度都是为了相互制约而制定的,“均田制”的实施,本是使得人口土地分配更为均匀的同时还能够维持社会稳定。 但也恰恰是“均田制”导致了社会腐败弱点的放大,由于个体农户的承担能力较弱,再加上发生一些天灾人祸时,过重的赋税导致农户难上加难。 在这种情况下,一些农户会选择变卖土地,甚至是不再耕种,使得土地荒芜。如此一来“均田制”也就难以继续实施。 面对这种情况,朝廷只能选择变更土地制度,为了继续发展农业经济。这些变卖出去的土地造成了土地兼并,这种现象不断加剧后,唐朝不得不推出两税法以此来适应土地集中制。 两税法是唐德宗在期间推出的,主要就是针对均田制被破坏后来制定的新的条例。两税法的制定内容不再以人口数量以及土地财产分配等来作为征收税赋的对象,并且还扩大了缴纳赋税的范围。 两税法的实施,使得土地兼并的地主们获取了极大的利益,并且,有众多的地方官员抓住两税法的漏洞,在征收税赋时,在原有的赋税上又增加了额外的税收,导致一些贪污腐败的官员赚的盆满钵满。 这也从侧面反映了,“均田制”的制度固然是好的,但由于赋税过重,导致土地依旧走向了隋朝时期的结局。土地集中很明显是不利于社会稳定发展的,因此唐朝的中后期,因土地制度再次爆发各种农民起义,最终结局也与隋朝大相径庭。