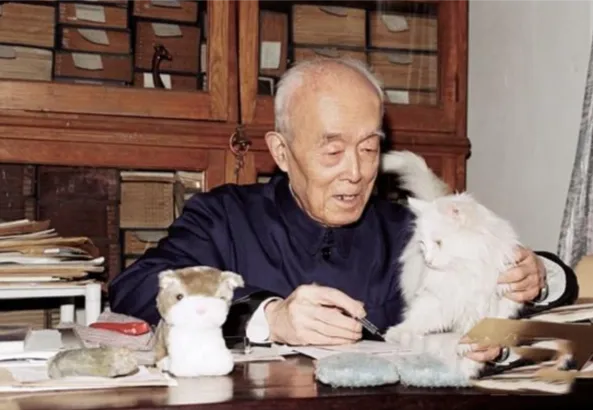

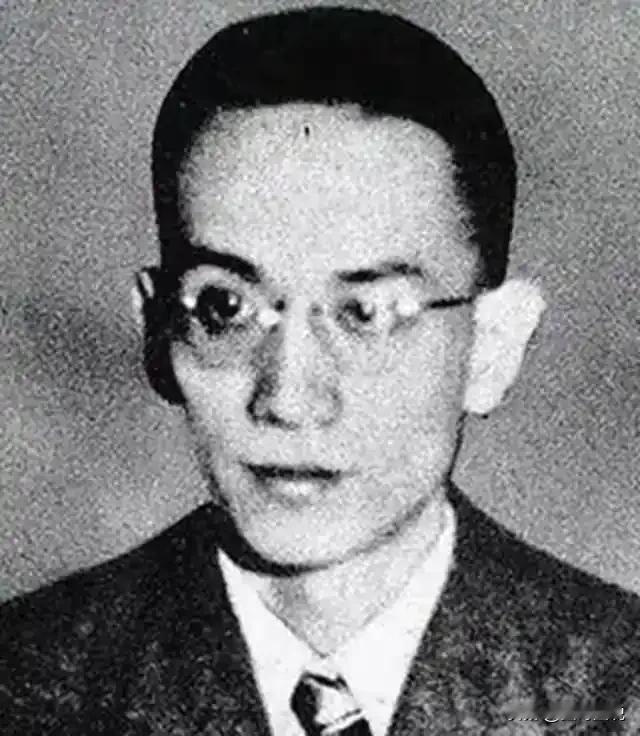

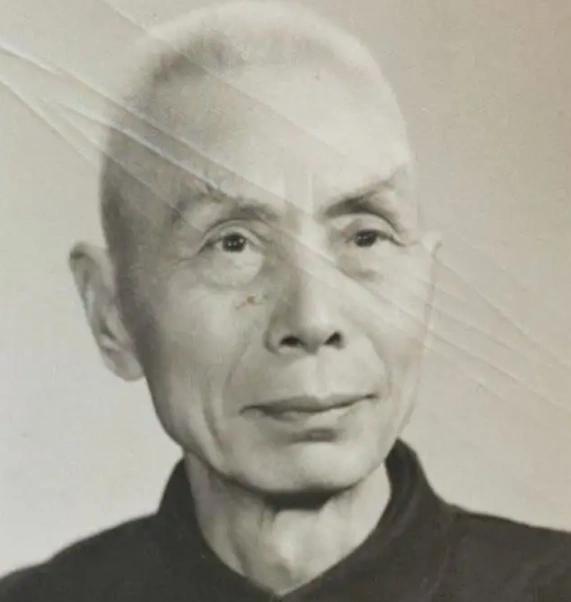

季羡林不只是对待自己的结发妻子苛刻,他和自己子女之间的感情更是十分淡漠。 1911年出生的季羡林,虽在学术上有卓越成就,但在婚姻大事上却无法挣脱时代的枷锁。18岁那年,他按照家中长辈的安排,与彭德华完成了一场没有爱情基础的包办婚姻。彭德华当时仅有小学文化,不识几个大字,而季羡林已是文坛崭露头角的青年才俊。这种悬殊的文化背景,注定了两人婚后难以产生共鸣。 据季羡林晚年回忆,婚后他偶尔会向妻子背诵一些文学作品,但彭德华总是听不太懂,这让他感到莫大的孤独与失落。他曾在一次访谈中表示:"我与她之间,除了家庭琐事,实在无话可说。" 季羡林对学术的追求近乎执着。婚后不久,他做出了一个在当时颇为大胆的决定——独自前往德国留学,将妻子和幼小的子女留在国内。这一去就是十一年,期间彭德华独自承担起抚养孩子的重任,日子过得十分清苦。 当季羡林在德国沉浸在学术的海洋中时,彭德华在家乡含辛茹苦地照顾着家庭。这种"有国无家"的选择,在季承的眼中,无疑是父亲对家庭的一种抛弃。小季承每天看着母亲为生计奔波,而父亲的身影却只存在于偶尔寄回的信件中。 回国后的季羡林,依然将大部分精力投入到学术研究中,对家事依旧是"不闻不问"。彭德华勤俭持家,对公婆照顾得当,把家庭事务打理得井井有条,但季羡林很少表达感谢或欣赏。 他们之间的对话多是关于日常琐事,鲜有情感交流。在季羡林的心里,对妻子更多的是责任而非爱情。尽管他没有因为这段没有爱情的婚姻而另觅新欢,但也未能给予妻子应有的情感关怀。这种冷漠不仅影响了夫妻关系,也给子女树立了负面榜样。季承曾直言不讳地指责父亲"薄情无义"。 虽然后来在特殊时期的患难与共中,季羡林与彭德华的感情有所加深,但早期长达数十年的情感缺失,已经给这个家庭造成了难以弥补的伤害。 季承从小生长在一个缺乏父爱的家庭环境中。在他幼年的记忆里,家中的支柱始终是母亲彭德华,而父亲季羡林则是一个近乎缺席的角色。这种童年阴影伴随着季承成长,最终酿成了难以弥合的父子隔阂。季承曾多次尝试与父亲建立更紧密的联系,但季羡林专注于学术研究,很少有时间或精力回应儿子的情感需求。 在季承成年后,他直言不讳地批评父亲"有国无家"、"薄情无义"的行为。这些尖锐的指责不仅仅是一时的情绪宣泄,更是对童年缺失父爱的一种控诉。季承看在眼里、记在心里的是父亲对家事的不闻不问和对母亲的冷漠态度。 父子关系恶化的另一个重要原因是季羡林对儿子生活方式的严厉批判。当时已有家室的季承与家中年轻漂亮的保姆马晓琴走得很近,两人关系暧昧不清。作为一个一直秉持高尚作风的学者,季羡林对儿子的这种行为感到深深的不齿。他认为季承的所作所为有悖于传统道德伦理,是对家庭责任的背离。 在关系彻底破裂后,已经六十岁的季承与保姆马晓琴一同搬出了季家。2004年,季承与原配妻子离婚,随即迎娶了小他近四十岁的马晓琴。这一举动在季羡林看来无疑是一种羞耻,更加深了他对儿子的失望。从此,父子两人断绝往来,长达十三年互不相见,亲情的纽带似乎就此断裂。 然而,2007年,季承的生活迎来了重大转变——他的妻子马晓琴怀孕了。即将为人父的喜悦让季承开始反思自己与父亲的关系。当他亲身体验到为人父母的责任与艰辛时,对父亲的怨恨也渐渐消融。 2009年,怀着愧疚与思念,季承决定带着妻儿前往探望年迈的父亲。当时季羡林已经九十高龄,生活不能自理,每天只能卧床度日。阔别十三年的父子重逢,场面极为动人。季承为自己多年的不孝向父亲请罪,而季羡林也对往事感到百感交集。 马晓琴生下的儿子宏德成为连接这个家庭的新纽带。在季羡林生命的最后半年里,他终于体验到了三世同堂的天伦之乐。2009年7月,季羡林在亲人的陪伴下安详离世,结束了他丰富而复杂的一生。