董明珠言论越界:当董事长失言触碰社会红线 董明珠作为格力的董事长,无疑是极具分量的存在。她凭借着非凡的领导才能与果敢的决策力,引领格力在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为行业内的标杆企业,自身也收获了无数的赞誉与关注。然而,近期她在股东大会上的一番言论,却如同投入平静湖面的巨石,激起千层浪,不仅越过了言论的合理边界,更对格力的品牌形象、海归群体的声誉以及国家相关政策的严肃性造成了不可忽视的冲击。 董明珠在股东大会上公然宣称“绝不用海归派,只在国内高校里培养自己的人才”,还抛出“海归派里有间谍,我不知道谁是谁不是”这样令人瞠目结舌的观点。一直以来,董明珠以快人快语著称,其言论常常在舆论场中引发广泛讨论,有时虽饱受争议,但大多围绕商业经营、企业管理或人情世故等范畴,她作为董事长,在这些领域拥有较大的话语空间,且格力在她的带领下成绩斐然,得到了股东和董事会的高度认可。但此次言论,却明显越界,触及了社会公共政策的敏感地带,且是在股东大会这一备受瞩目的场合发表,其影响力瞬间扩散至整个舆论场。 宣扬格力“绝不用海归派”,仅依赖国内高校毕业生,这无疑是赤裸裸的身份歧视。在当今倡导平等、多元与包容的社会大环境下,劳动法第三条明确赋予劳动者“平等就业和选择职业的权利”。格力作为一家具有广泛社会影响力的大型企业,董事长公然制定如此带有歧视性的用人原则,无疑是对法律精神的公然践踏。从企业发展的长远视角来看,海归人才往往带着国际化的先进理念、前沿知识和丰富阅历,他们能够为企业注入新的活力与创新思维。格力若因噎废食,拒绝海归人才,就如同自断臂膀,关闭了一扇吸纳外部优秀资源、拓展国际视野的重要窗口,这对企业在全球化浪潮中谋求发展是极为不利的。 而“海归派里有间谍,我不知道谁是谁不是”这一说法,令人感觉荒谬。不可否认,任何群体中都可能存在个别不良分子,但这绝不能成为给整个海归群体贴上负面标签的借口。将个别现象扩大化,把出间谍的风险无端强加给整个海归群体,并在就业层面进行排斥,这不仅严重违背国家政策导向,更是对海归群体声誉的恶意诋毁。海归们满怀热忱与抱负回国发展,渴望凭借所学为祖国建设添砖加瓦,却遭遇如此不公正的对待,这无疑会让他们感到心寒与失望。 作为企业的核心领导者,其言行举止不仅代表着个人,更与企业形象紧密相连,甚至会对社会风气和公众价值观产生导向作用。在改革开放深入推进的当下,中国积极鼓励人才引进与交流,大力支持海归人才回国创业发展,这是提升国家创新能力、增强国际竞争力的重要战略举措。董明珠作为格力董事长,本应积极响应国家政策,为海归人才营造良好的就业环境,发挥企业的示范引领作用。然而,她的这番不当言论,不仅严重损害了格力的品牌形象,让公众对格力的企业文化和价值观产生质疑,也破坏了海归人才回国发展的良好生态,不利于国家吸引和留住优秀人才。 面对这一严重失误,董事长应当深刻反思,以诚恳的态度作出公开道歉。这不仅是对海归群体应有的尊重与交代,更是挽回格力品牌形象、维护国家政策严肃性的必要举措。她需要认识到,作为董事长,自己的每一句话都可能产生深远的社会影响,必须时刻保持审慎与理性,以开放、包容的心态看待不同群体,树立正确的人才观和价值观。 这一事件也为其他企业敲响了警钟。在表达观点时,必须充分考虑其社会影响,严格遵守法律法规,尊重国家政策,避免发表带有歧视性、片面性的言论。企业要想实现可持续发展,就必须秉持公平、公正、包容的原则,广纳贤才,充分激发各类人才的创新活力,为企业发展注入源源不断的动力。 此外,社会各界也应加强对言论自由的引导与规范。言论自由是公民的重要权利,但这并不意味着可以随意发表伤害他人、违背社会公序良俗的言论。媒体和公众应充分发挥监督作用,对不当言论进行及时批评与纠正,促使言论发布者认识到自身错误,共同营造一个健康、和谐、积极向上的舆论环境。 董明珠此次在股东大会上的言论越界事件,是一个极具警示意义的案例。它提醒我们,在商业竞争日益激烈的今天,作为公众人物要时刻保持清醒的头脑,以正确的价值观引领企业发展,以高度的社会责任感对待社会舆论。只有这样,才能赢得公众的信任与支持,推动企业和社会的共同进步。希望董明珠董事长能够尽快认识到自己言论的瑕疵,用实际行动弥补言论带来的负面影响,为格力的未来发展和国家的人才事业作出积极贡献。

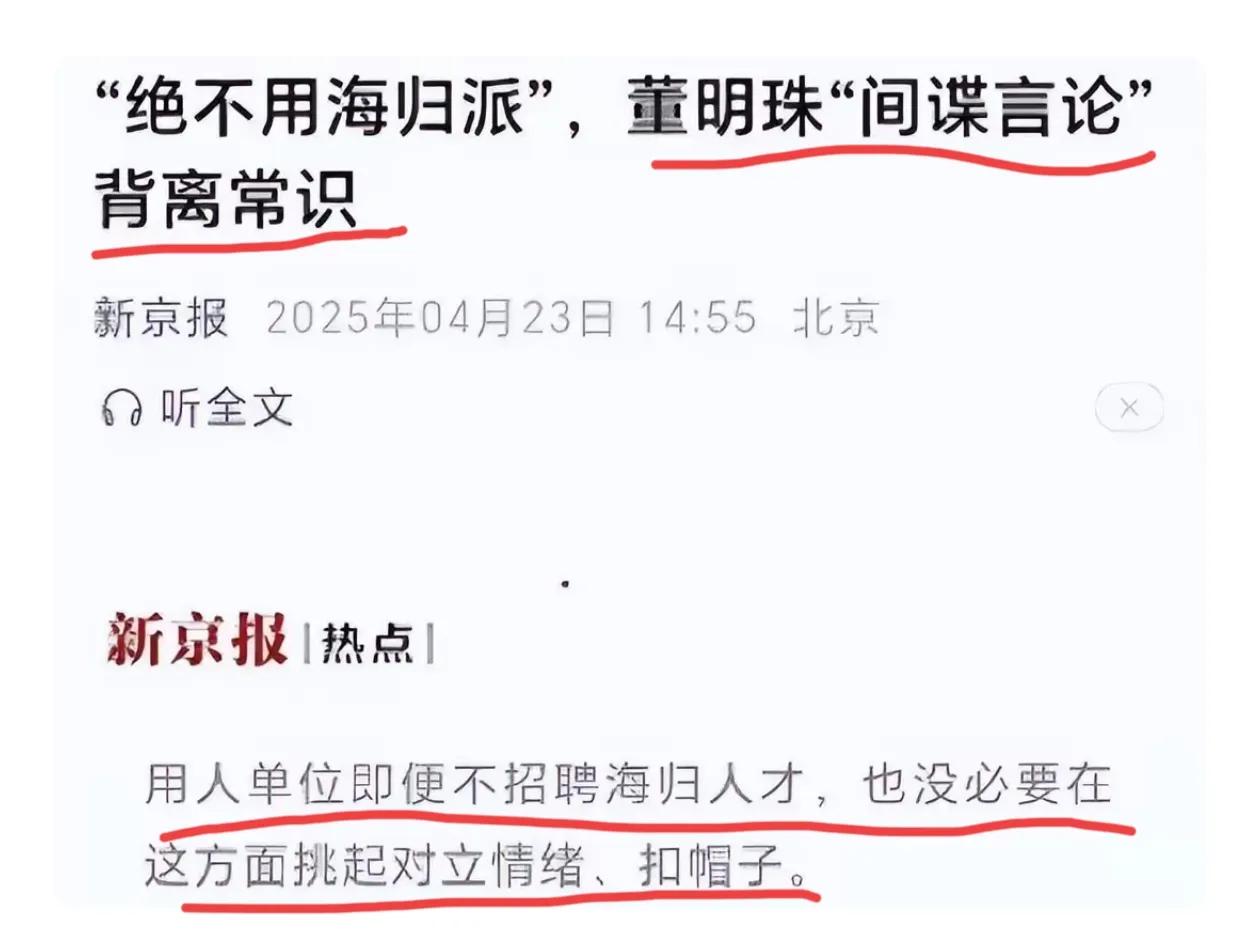

格力董事长董明珠女士的“海归论”上热搜了,新京报跳出来了,胡锡进要求公开道歉了…

【1评论】【1点赞】