1938年,国军上将韩复榘被枪杀,姨太太纪甘青前往收尸,在坟前哭拜后离开,此后和韩家人再无往来。

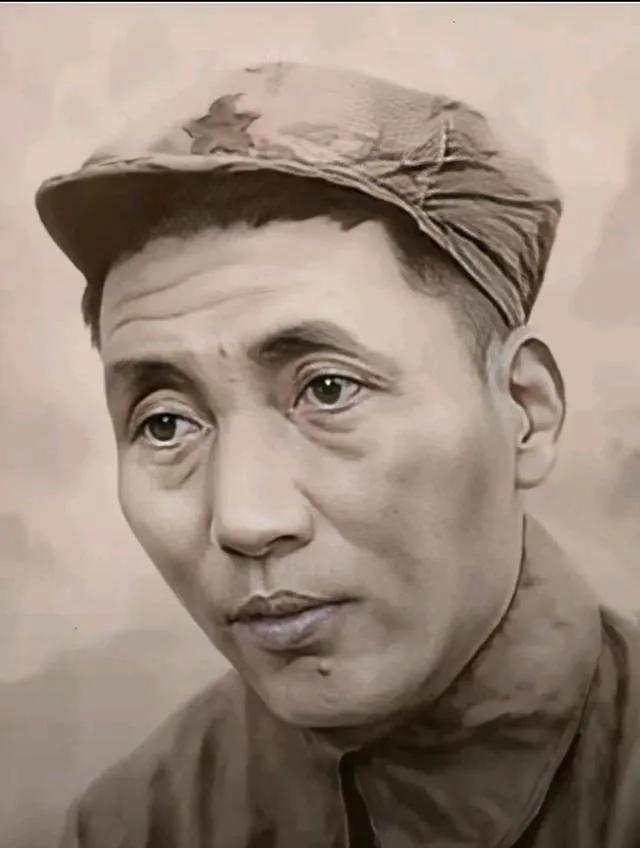

关于韩复榘的笑话在社会上广为流传,其中包括“行人都靠右走,那左边留给谁”、"我们中国人为什么不在自己的地盘上建一个大使馆"、以及“十几个人穿着裤衩抢一个球”等等。这些笑话反映了人们对他的刻板印象。 然而,韩复榘并非外界所认为的“老粗”。他出生于书香门第,接受了良好的教育,学问深厚,尤其擅长传统的旧学。山东省从事文史研究的纪慧亭先生曾明确表示,韩复榘绝非“老粗”,更应当视为旧知识分子的代表之一。徐北文先生也在1993年的文章中指出,韩复榘在西北军中便凭借着诗文才华和书法打下了基础。他的诗文不仅符合平仄规律,且通顺流畅,值得赞扬。 1935年,韩复榘在山东担任主政时,严令禁绝鸦片。然而,鲁北某县的县长却顶风作案,涉嫌走私鸦片。由于这一严重违法行为,韩复榘果断决定判其死刑。该县长的亲戚在《大公报》工作,这位记者无法容忍亲人被判死刑,特地前去向韩复榘求情,希望能为亲人争取一线生机。然而,韩复榘态度坚决,毫不妥协,拒绝了他的请求,并执行了该县长的死刑。 这位记者愤怒不已,决定用自己的笔揭露韩复榘的一切。他将当时官场中的笑话和丑闻汇集一处,并以张冠李戴的方式,将这些污点强加到韩复榘身上,通过报纸连篇累牍地发表,使韩复榘的名声逐渐受到损害。尽管韩复榘对这些流言蜚语未做回应,但这些无端的指责和笑话对他日后的形象却产生了深远的影响,最终给他的名誉带来了巨大损害。

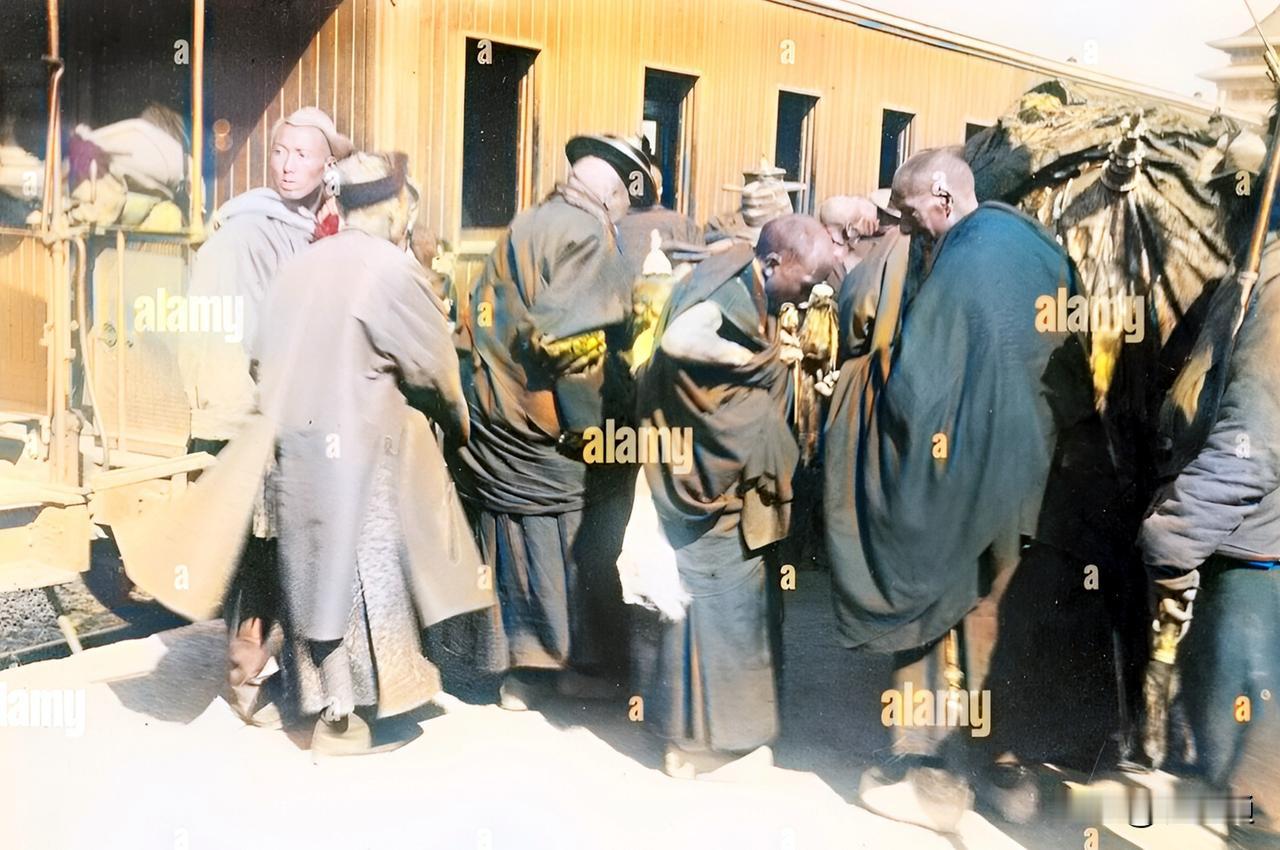

1938年1月,武昌城内一片萧瑟。纪甘青站在韩复榘的遗体前,手中捧着为亡者准备的寿衣。十年光阴,恍如梦境,往事如潮水般涌来。 在河南源河,还未改名的徐水仙是远近闻名的民间艺人。1928年的秋天,时任河南驻军长官的韩复榘正因与冯玉祥的矛盾而烦恼。一天,部下向他推荐了城中有名的艺人徐水仙。韩复榘慕名前往观看表演,被徐水仙的才艺所折服。此后,韩复榘多次光顾徐水仙的表演场所。不久,徐水仙便以纪甘青之名,成为了韩复榘的二姨太。 纪甘青生性聪慧,不少人都称赞她是韩复榘的"外交夫人"。随着韩复榘调任山东主政,他的生活重心逐渐转移。纪甘青的处境因此发生了微妙的变化。韩复榘派了一位姓杨的勤务兵负责给纪甘青送递日常用品,然而,勤务兵杨某与纪甘青的来往日渐密切,两人的关系很快超出了正常范畴。 这件事很快传到了韩复榘的耳中。当韩复榘突然造访纪甘青的住处时,发现了两人的私情。面对这样的背叛,韩复榘却显得异常平静。他既没有大发雷霆,也没有严厉处罚,只是让人将杨某调离,而纪甘青的日常起居仍由新的勤务兵负责。 1938年初,一个震惊社会各界的消息传来:韩复榘被蒋介石下令处决。当这一消息传到宁夏时,纪甘青决定前往武昌收殓韩复榘的遗体。尽管有人劝她不必亲自前往,但她认为韩复榘曾对她有恩,不能忘记。安葬仪式完成后,纪甘青在墓前长跪,向亡者作最后告别。之后,她登上了去往宁夏的火车,彻底与韩家断绝了联系。

在滦州兵变爆发时,韩复榘被任命为左路军司令,并迅速成为冯玉祥的亲信之一。随着冯玉祥在陆建章的帮助下逐步恢复势力,韩复榘也获得了更多机会,一直跟随冯玉祥参与多个重大事件,包括北京政变和北伐战争。 在1928年的二次北伐中,韩复榘带领部队成功击败奉军,攻占北京南苑,成为第一支到达北京的北伐军,这一胜利让他成为全国瞩目的风云人物。至此,西北军在冯玉祥的领导下迎来了鼎盛时期。但在1930年,蒋冯战争爆发,韩复榘最终与冯玉祥决裂,选择投向蒋介石阵营。 虽然韩复榘在军旅生涯中取得了不小的成就,但他始终未曾忘记教育的重要性,并对文人予以尊重。担任山东省主政时,韩复榘依然以河南时期的亲信为主,但唯独对国民政府派来的省教育厅厅长何思源格外器重,甚至未在教育厅内安插自己的私人亲信。 初到山东时,韩复榘面临财政困难,急需削减各部门开支,但在教育问题上,他始终保持坚定立场,曾对何思源承诺:“我绝不欠你的教育经费,你放心吧。”他不仅每年确保足额拨款,还在全省各乡村设立了2000多所短期小学,积极推行义务教育,并将“兴办教育是否积极”作为考核县长的重要标准。蒋介石曾召见何思源,询问韩复榘是否涉及贩卖鸦片,然而何思源坚定否认,表示韩复榘不仅从未拖欠教育经费,也未参与鸦片交易。 然而,韩复榘的治理风格却并非没有争议,尤其是在他推崇冯玉祥“家长式管理”的方式上。韩复榘同样喜欢实行“一言堂”的管理模式,常常亲自干预日常事务,尤其是在司法领域,他经常亲自判案,简化司法程序。有时,他甚至能在短短一上午内审结上百个案件。他习惯性地在省府大堂主持审判,将案件犯人押上来,简单听取案情后便闭目沉思片刻,做出判决:一挥手便是当庭释放,另挥手则是立刻枪决。这种简单直白的审判方式常常激起群众的极端反应,有人称他为“韩青天”,也有人因枪决而悲声痛哭。