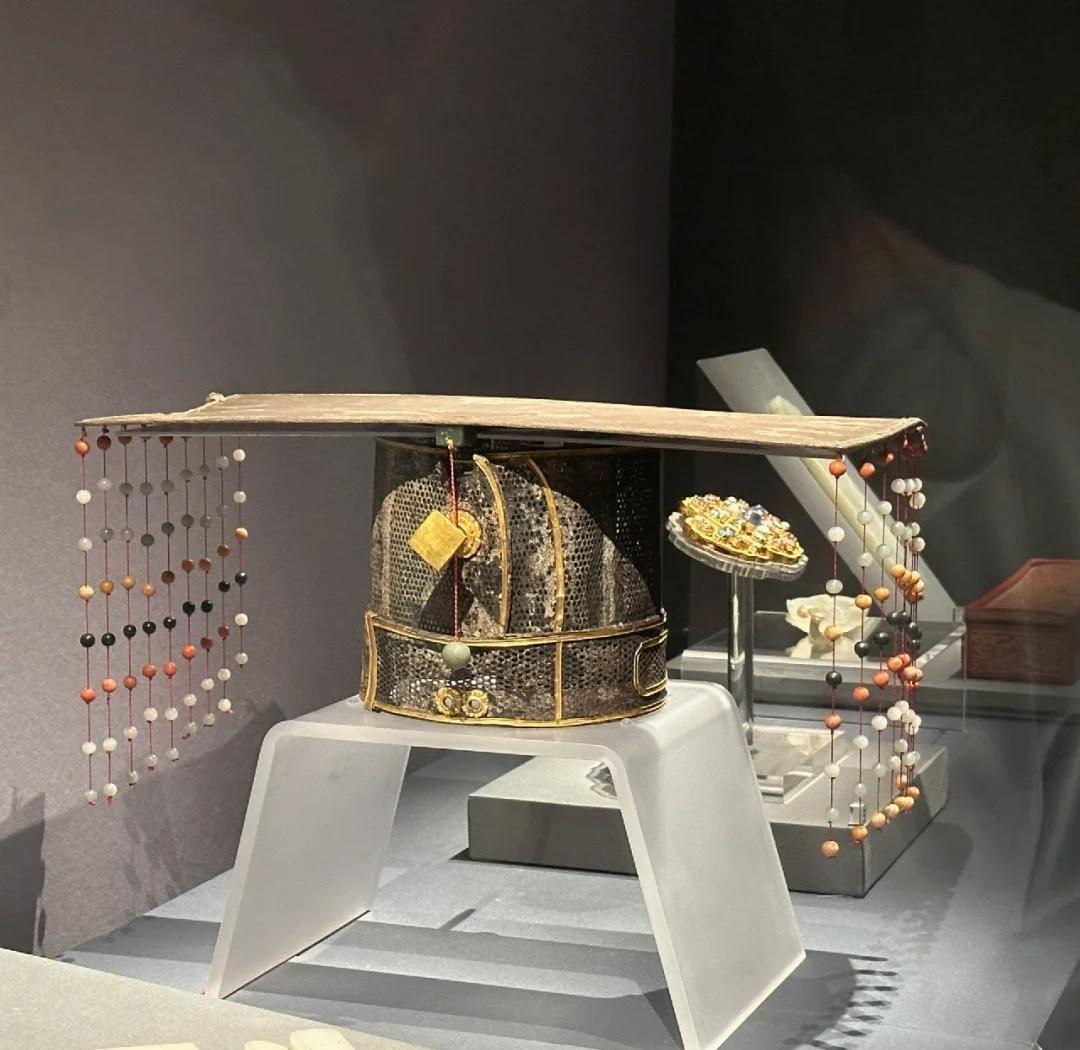

皇帝冠冕缀珠需几人穿?明代"尚冠监"有"缀珠匠"十二人,步骤很讲究 古代皇帝戴的冠冕不只是显示权力的标志,还是中国古代手工业的巅峰代表,尤其是明朝的冠冕,上面的缀珠,光冕正上就得有几千颗。 所以这活要有专人打理,由宫廷里专门的一个部门“尚冠监”负责,而他们下面有个小团队叫“缀珠匠”,虽然只有十二个人,但其工艺高超放到现在都不为过。 一、尚冠监:明代宫廷的“高定工坊” 据《明史·职官志》记载,尚冠监是内府十二监之一,专门负责制作皇帝、皇后和太子的帽子和衣服。 这个部门虽然看起来不起眼,但其实权力大得很——帽子的设计要经过礼部、钦天监、司礼监三个部门的审查,光是“缀珠”这个环节就得用上12个工匠,占了尚冠监总人数的四分之一。 这些缀珠工匠的选拔可是相当严格:祖上三代都得是做珠宝生意的,还得通过吏部的“试技”考核。 明代《工部厂库须知》里提到,万历年间的一次考核,应试者要在半小时内用金线穿过一百颗米粒大小的珍珠,而且不能有任何损伤。 一旦被选中,这辈子就不能改行了,家里人每个月还能领到相当于七品官员的“匠粮”二石,待遇真是不错。 二、珍珠筛选:万里挑一的“天选之珠” 明代冠冕上用的珍珠,有三个特别严格的标准——不是南海产的珍珠不用、不是正圆形的珍珠不用、不是早上采的珍珠不用。 因为这个标准,内府每年收到的五千颗广东进贡的珍珠里,只有不到三百颗能被选上。挑珍珠的工匠要经过三层筛选: 首先,按照《天工开物》里的要求,把珍珠的大小控制在8.8到9.2毫米之间(大约是明代的三分),这样就能保证帽子上挂的珍珠大小都一样; 然后,在卯时的阳光下检查珍珠的光泽,合格的珍珠得有红、青、白三种颜色的光晕,这和现在挑选Akoya珍珠时看颜色和光泽的方法差不多; 最后,用玛瑙棒轻轻敲击珍珠,通过声音来检查里面有没有裂纹,这个初筛的淘汰率高达90%,和现在珠宝行业多次检查瑕疵的流程差不多。 通过了这些考验的珍珠,还得经过七天的“阴阳淬炼”——白天放在太庙的香炉里吸收烟火气,晚上泡在含有朱砂的露水里,最后才能变成像红玉一样温润的质感。 这种既符合自然规律又满足礼制要求的加工方法,直到现在还影响着高端珍珠的保养技术。 三、金丝穿孔:发丝般的精准操控 之后工匠们用金丝穿孔技术在冠冕上缀珠,这活儿得六个专门的“金孔匠”一起用三套特别精细的工具才能搞定。 最先用“蚁鼻钻”,钻头尖儿只有0.3毫米,后面缠着蚕丝,这样既能钻得准,又不会把珍珠给弄碎了。 干活儿的时候,珍珠得固定在一个木架子上,工匠们还得手动调整水滴的速度来控制摩擦产生的温度,这和现在雕刻玉石用的冷却方法差不多。 钻好孔之后,还得用放大镜检查孔道,确保孔的直径误差不超过0.03毫米,而且内壁得光滑到摸起来一点都不卡。 万历皇帝的金丝翼善冠就是个活生生的例子,这玩意儿是从定陵挖出来的。珍珠的孔道直径只有0.25到0.28毫米,比现在打针用的针头还细呢,而且孔道的方向还和珍珠的天然层状结构正好垂直。 考古学家用显微镜一看,发现这种穿孔方法故意避开了珍珠的生长纹,这样能让珍珠更抗压。所以,即便过了四百年,冠冕上的珍珠还是完好无损。 四、六合经纬:失传的编织秘法 一般冠冕会用“六合经纬法”的技术来装饰帽子,这显示了他们对材料怎么承受力量有多了解。 匠工们把三根细得像头发丝一样的金丝和蚕丝扭在一起,然后泡进鱼胶和糯米的混合液里,等它干了以后,这种材料既有金银的柔软性,又有通过胶质加强的抗拉强度。 这和黎锦里用棉和麻纤维加固的技术是一个道理。每颗珍珠被固定时,六根金线会形成一个60度的三角形桁架结构,这和现代工程学里讲的空间受力最优解是一样的。 就像缂丝工艺里对经纬线张力的精确控制。用檀木炭火烤金线,会让它收缩0.5%,产生一种预紧力,表面出现的云状纹路不只是好看,还表示在分子层面上晶格已经重新排列,达到了应力平衡。 2013年的复原实验显示,这种编织方法能让单颗珍珠承受5公斤的重量,而定陵出土的帽子经历了地宫塌陷后,珍珠和金线还完好无损,这证明了六合经纬法的结构稳定性是超越时代的。