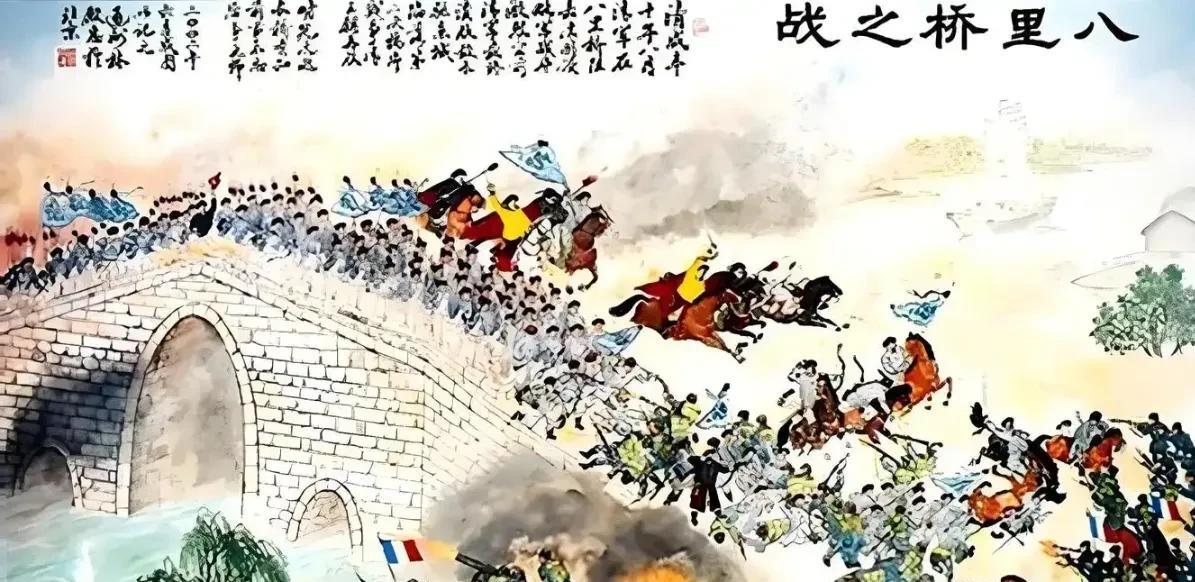

1868年,徒骇河之战后,梁王张宗禹不之所踪,对淮军而言是最好的结局。淮军想“保皖元气”,清朝才是输家,却无可奈何。 张宗禹,捻军首领张乐行侄子,足智多谋,做事果断,对清朝影响很大,甚至改变了清朝的军政格局。 这事儿看着像清廷吃了个哑巴亏。李鸿章攥着张宗禹“溺水身亡”的奏折往北京一递,紫禁城那位老佛爷能不知道里头掺了水?可知道了又能咋的?淮军刚灭了捻军,慈禧还得靠他们镇场子,只能捏着鼻子认了这出“皇帝的新衣”。 张宗禹的消失比活着更有用。淮军那帮安徽老乡心里明镜似的——真要把这尊“捻军阎王”刨出来凌迟,两淮的百姓能把他们祖坟刨了。李鸿章在奏折里写“尸首无存”,转头就吩咐手下:“皖北的毛驴都别动,让弟兄们回家种地去!”这操作比啥招安令都管用,捻军残部扔了刀枪,牵着小毛驴一哄而散,淮军账面上直接少了几万“反贼”。 慈禧气得牙痒痒,可架不住李鸿章算盘打得精。淮军“剿捻”三年,账本比战报还漂亮:朝廷拨的军饷养肥了合肥的米铺,缴获的战马成了淮军骑兵的训练教材。最绝的是潘鼎新,招降捻军骑兵后,拿朝廷的钱给人家发“遣散费”,美其名曰“保境安民”,实际是把清廷当冤大头耍。这哪是打仗?分明是安徽老乡联手套白狼。 张宗禹本人倒活成了传说。有人说他穿着高粱秆子凫水跑了,躲在沧州教小孩念“人之初”;也传他当了和尚,半夜给捻军烈士烧纸钱。民国县志写得有鼻子有眼:“临死前拍着炕沿喊‘老子是张宗禹’!”可甭管真假,淮军上下愣是装聋作哑——真查出来是活阎王,他们怎么跟皖北父老交代? 扒开“保皖元气”的遮羞布,里头全是地方军阀的算计。李鸿章们早看透了:八旗马队让张宗禹砍光了,湘军也被他打残了,这天下早不是爱新觉罗家的了。留着张宗禹这面“反清大旗”,哪天朝廷翻脸,还能拿他当讨价还价的筹码。果然甲午年淮军打日本拉胯,根源就在这儿——心思都花在搞钱养嫡系,谁还正经练兵? 更讽刺的是,这场“双赢”把戏里,老百姓成了最大输家。清廷丢了脸面,淮军肥了腰包,唯独皖北的寡妇村年年添新坟。张宗禹的“善终”是用两淮二十万条人命换的,淮军的“元气”底下压着多少孤儿寡母的哭声?