作者:张云江

编辑:禅古君

法显的西行路线

公元402年,六十八岁的法显在今巴基斯坦北部的乌苌国“坐夏”之后,辗转来到了弗楼沙国(今巴基斯坦白沙瓦),这已是他有感于中土戒律残缺而誓愿西行、离开长安的第四个年头。半路结伴同行者七人,三人参访过佛迹后便返回了中国,一人在佛钵寺病逝。现在仍决志西行者,只剩下法显等三人。

弗楼沙,二世纪初,贵霜帝国伽腻色伽王曾在此建都,北天竺佛教中心之所在。《佛国记》中,法显饶有兴致地讲述了与弗楼沙有关的两个神异传说,其一是迦腻色迦王受牧童启发建雀离佛塔的故事;其二是大月氏王八头象拉不走一只佛钵的故事。法显亲眼见到了这只佛钵,“可容二斗许,杂色而黑多,四祭分明,厚可二分,莹微光泽”,中午、傍晚时分,僧人请出此钵,信众供养。

实际上,法显在弗楼沙所见到的景象,已是三百多年前那个佛教辉煌时代的尾声。离开弗楼沙,下一站是那竭国,就进入了今天的阿富汗境内。

法显沿丝路西行求法之时,正是东西方文明版图即将发生巨大变革的时期。当时,蛮族和匈奴人席卷欧洲和北非。公元410年,罗马被西哥特部族首领阿拉里克攻占,谁会相信,“一个征服了整个世界的城市却遭遇了征服”,“众国之母如今已成为坟墓。”欧洲人的物质文明水准一落千丈。

同样在公元410年,离着法显所访问的弗楼沙不远的波斯萨珊帝国,在被称为“教会仰仗”的波斯国王的支持下,正在召开一场宗教会议,主题是圣父和圣子之间的关系,这是那个时代造成教会争端和教派分裂的主要问题之一。会议最后决定,在今伊拉克的泰西封设大主教一职,并脱离西方大主教的领导与干涉。

历史学家认为,与法显西行求法差不多同一时期在波斯召开的系列宗教会议,“是一个具有开创性意义的时刻,一个基督教灵魂和肉体重归一刻的时刻”。波斯就这样张开怀抱接受了基督教,尽管时有龃龉,但教会从此有了东西方两大文明古国作为强有力的臂膀。

公元五世纪初,法显沿着丝路西行求法之时,正是基督教进入中、西亚之始;又过了二百年,中国另一位伟大的求法者玄奘西行之时,基督教在丝路沿线各地已成为主流信仰。今天乌兹别克斯坦的撒马尔罕、布哈拉,土库曼斯坦的梅尔夫等这些丝路上的城市,当年都聚集有大量的基督徒,甚至在今天中国新疆的喀什也有了自己的主教。

同样在弗楼沙,玄奘所看到的已和法显大为不同:人们“多敬异道,少信正法”,“僧伽蓝千余所,摧残荒废,芜漫萧条,诸窣堵波,颇多颓圮,天祠百数,异道杂居。”

东西方在丝路上不仅有货物的互换,更有文明的互鉴。例如,无论是佛教、琐罗亚斯德教还是印度教和基督教,其圣人形象的头顶上都会有一个象征着智慧的光环,这一共同的视觉造形,就诞生在五世纪到七世纪丝路各宗教之间的交流之中。

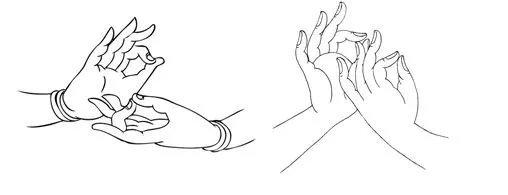

再如佛教菩萨造像常见的讲解佛法时所结的“安慰手印”,也就是右手拇指和食指相触,剩余手指张开,基督教徒认为,这是和上天沟通的绝佳手势,故而也得到了他们的推崇;

还有三世纪在巴比伦兴起的摩尼教,原本是以犹太教和基督教思想为主,同时吸收了琐罗亚斯德教的信仰元素成分,在丝路上,又染上了浓重的佛教色彩。甚至有学者认为,佛教就是在这一时期的丝路上完成了大乘形态的转换。

公元五世纪初,法显蹭蹬走过的丝路之上,正在发生着上述各宗教之间的碰撞与交流。一二百年后,基督教将成为中、西亚地区的主流信仰形态,以致于英国历史学者弗兰科潘在其《丝绸之路》一书中,将这一时期的丝路称之为“基督之路”。这是法显丝路西行求法的世界时代背景。

如果模糊这一时代背景,仅从其事件本身来说,舍身求法的法显当之无愧是“中国的脊梁”。汤用彤先生曾概括其求法重要者有三:“海路并遵,广游西土,留学天竺,携经而返者,恐以法显为第一人”;“《佛国记》载其时西域情形甚详”。

回国后所译戒律为佛教戒律五大部之一,所携回《方等》《涅槃》“开后来义学之一支”。法显西行的历史影响,如魏长洪《西域佛教史》云:“其范围超过了前代任何一位探险家,而且他这一伟大的行动极大地影响了后人,开创了唐代中西交通空前繁盛的先河。”

法显翻译的《摩诃僧祗律》

但如果将之放在这一时代背景之下,法显西行似乎就别有一番意味了。概括一下《佛国记》的内容,除行程之外,不外乎当地佛教遗迹、佛寺、传说、信仰状况等。的确,法显是为信仰而西行,故沿途只关注信仰相关之事。令今人感慨的是,在丝路上行走了四五年时间的法显,虽是世界文明格局大变革时代的经历者,却不是参与者,甚至算不上一个旁观者。

阅读《佛国记》,难免会让人觉得作者眼界、兴趣都很狭窄。当然,要求法显像一千多年后的徐光启那样“睁眼看世界”,未免苛求过甚。佛教鼓励其信仰者沉浸在个人心性修为、行为规范的细节之中,对外在世界的变化往往漠然置之,反应迟钝。

另外,这可能也和传统儒家文化的保守性格有关。一个不争的事实是,中国的僧人西行几乎全都是“求法”,而基督、摩尼教徒东来,几乎全都是“传教”。一“求法”,一“传教”,其“消极被动”“积极主动”之势有霄壤之殊矣。于是乎,丝路一变为十字架宗教,再变为星月旗宗教,而曾经塔幢林立、梵声入云的热闹场景,总归雨打风吹花落去。

一千六百多年前,来自中国的一介老僧法显蹭蹬于丝路之上。“蹭蹬”者,险阻难行也,失势之貌也。如今,东西方文明交流的规模已千百万倍于丝路时代。

现在为文纪念法显,除了对他老而弥坚的志向、横绝瀚海的勇气、为法忘躯的精神表示由衷的敬佩之外,还应因此想到:无论什么时候,我们都不能不关注世界尤其是世界大趋势,不能关起门来只留心自家的“一亩三分地”;另外,在世界文明的交流上,更应积极向外传播自己的优秀文化,而非仅是消极地去“拿来”为我所用。