在我们不断膨胀的宇宙中,有些事情让人困惑不解。

近一个世纪前,天文学家埃德温·哈勃发现了宇宙的气球状膨胀,以及所有星系彼此之间的加速冲刺。随着时间的倒退,我们目前对大爆炸是如何开始的有了最好的理解。

但在过去的十年里,这幅图画中出现了一个令人震惊的漏洞:根据天文学家的观察,宇宙膨胀的速度(称为哈勃常数的值)变化很大。现在,詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)用惊人的精确新观测巩固了这种差异,这些观测有可能颠覆甚至取代已有40年历史的宇宙学的标准模型。约翰霍普金斯大学天文学教授亚当·里斯说:“这是一个分歧,必须让我们怀疑我们是否真的了解宇宙的组成和宇宙的物理学。”

Reiss、Saul Perlmutter 和 Brian P. Schmidt 因 1998 年发现暗能量而获得 2011 年诺贝尔物理学奖,暗能量是宇宙加速膨胀背后的神秘力量。这一点上,宇宙学家基本都认为:宇宙始于一声巨响。然后,在一瞬间,年轻的宇宙就形成了:一个由物质和反物质粒子组成的膨胀、翻腾的等离子体“肉汤”突然出现,只是在接触时相互湮灭。

任由他们自己的性质,这个等离子体泥潭中的物质和反物质应该已经完全相互吞噬了。但科学家认为,一些未知的不平衡使得产生的物质多于反物质,使宇宙免于立即自我毁灭。

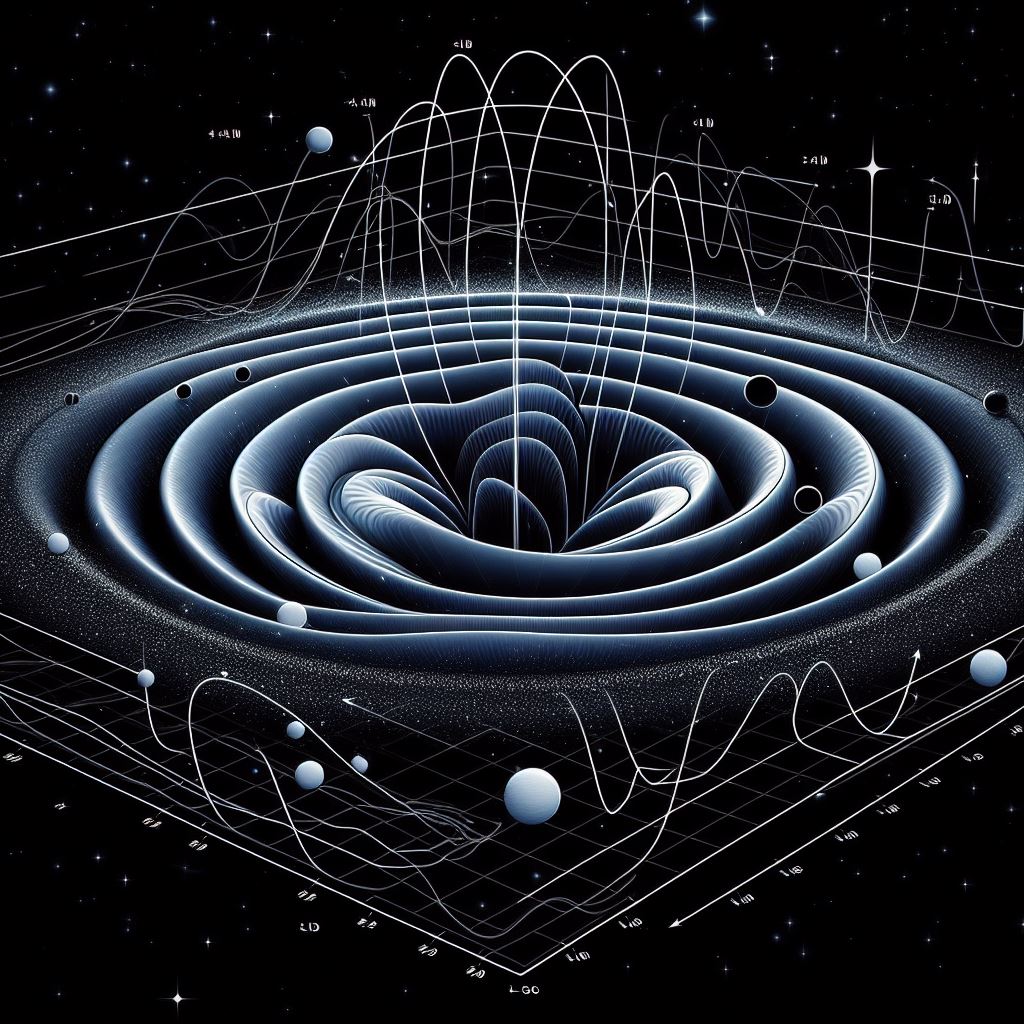

重力压缩了等离子体,挤压和加热了物质,使声波的传播速度略高于光速的一半,称为重子声振荡,并在其表面产生涟漪。与此同时,早期宇宙拥挤的内容物的高能量密度拉伸了时空,将一小部分物质安全地从战斗中拉了出来。

标准的故事是这样的,当宇宙像气球一样膨胀时,普通物质(与光相互作用)凝结在看不见的暗物质团块周围,创造了第一个星系,由一个巨大的宇宙网连接在一起。最初,随着宇宙内容物的扩散,它的能量密度和膨胀率都降低了。但是,大约50亿年前,星系开始以更快的速度再次退缩。原因是另一个被称为暗能量的看不见的神秘实体。

如今,对暗能量最简单和最流行的解释是,它是一个宇宙学常数——一种在任何地方和每时每刻都相同的膨胀能量,并编织成时空的拉伸织物。爱因斯坦在他的广义相对论中将其命名为lambda。

随着宇宙的发展,它的整体物质密度下降,而暗能量密度保持不变,逐渐使暗能量成为其整体膨胀的最大贡献者。

将普通物质的能量密度、暗物质、暗能量和来自光的能量加在一起,设定了宇宙膨胀的速度上限。它们也是宇宙学的Lambda冷暗物质模型的关键成分,该模型绘制了宇宙的增长并预测了宇宙的终结 - 物质最终扩散得如此稀薄,以至于经历了称为大冻结的热寂。

该模型的许多预测已被证明是高度准确的,但问题就从这里开始:尽管进行了大量搜索,但天文学家对暗物质或暗能量是什么一无所知。

“大多数人都同意,宇宙目前的组成是5%的普通原子物质;25%冷,暗物质;和70%的暗能量,“伦敦大学学院天文学教授奥弗·拉哈夫参与了暗能量的星系调查。“令人尴尬的事实是,我们不了解其中的最后两个。

但对Lambda-CDM的更大威胁已经实现:根据天体物理学家使用的方法,宇宙似乎以不同的速度增长 - 这种差异被称为哈勃张力。窥视早期宇宙的方法显示,它的膨胀速度比Lambda-CDM预测的要快得多。这些方法已经过无数次观察的审查和验证。

“因此,在这一点上,我能理解他们不同意的唯一原因是,我们之间建立的模型可能缺少一些东西,”里斯说。测量宇宙的膨胀需要的不仅仅是雷达枪。

测量这种增长的第一种方法着眼于所谓的宇宙微波背景(CMB),这是宇宙大爆炸后仅38万年产生的第一束光的遗迹。这个印记可以在整个天空中看到,欧洲航天局的普朗克卫星在2009年至2013年间绘制了它,以找到一个不确定性小于1%的哈勃常数。

在这张宇宙“婴儿图”中,宇宙几乎完全均匀,但物质或多或少致密的更热和更冷的斑块揭示了重子声学振荡使它聚集的地方。当宇宙向外爆炸时,这种肥皂泡结构膨胀到宇宙网中——一个由纵横交错的股线组成的网络,沿着这些股线的交汇星系将诞生。然后,天文学家观察每个梯级上恒星和超新星的距离,并比较随着宇宙膨胀,它们的光被红移了多少(延伸到更长、更红的波长)。

这样可以精确测量哈勃常数。2019年,里斯和他的合作者使用了这种方法,他们在银河系最近的邻居之一大麦哲伦星云上训练了哈勃太空望远镜。

他们的结果是爆炸性的:与普朗克测量值相比,膨胀率高达74 ,令人难以置信。

然而,哈勃望远镜对团队正在研究的拥挤空间区域缺乏必要的精确度,导致一些遥远的造父变星模糊成邻近的恒星。持不同意见的宇宙学家还有一些空间可以争辩说,无论结果多么令人震惊,都可能来自测量误差。

因此,当 JWST 于 2021 年 12 月推出时,它准备要么解决差异,要么巩固它。JWST的镜面宽6.5米,几乎是哈勃望远镜的三倍,哈勃望远镜的镜面只有2.4米宽。JWST不仅可以探测到比哈勃望远镜暗100倍的物体,而且在红外光谱中也更加灵敏,使其能够在更宽的波长范围内看到。

通过将JWST在NGC 4258星系中测量的造父变星与遥远星系中明亮的Ia型超新星(另一种标准蜡烛,因为它们都以相同的绝对光度爆发)进行比较,里斯和他的同事们得出了几乎相同的结果:73。

包括弗里德曼用哈勃太空望远镜对最明亮的“分支尖端”红巨星快速变亮所做的测量,以及另一项被大质量星系引力弯曲的光 - 分别返回了69.6和66.6 的结果。使用光弯曲的单独结果也给出了73 的值。

“CMB温度的测量精度为1%,造父变星距离阶梯测量接近1%,”加州大学默塞德分校的宇宙学家Ryan Keeley一直致力于解释哈勃张力。“因此,每秒7公里的差异,即使不是很大,也不太可能是随机的机会。有一些明确的事情要解释。

通过用普朗克卫星研究这些涟漪,宇宙学家推断出常规物质和暗物质的数量以及宇宙学常数或暗能量的值。将这些代入 Lambda-CDM 模型中,哈勃常数约为每百万光年 46,200 英里/小时,或每兆秒差距约 67 公里/秒。(兆秒差距是326万光年。

让我们暂停一下这个数字:如果一个星系距离我们一兆秒差距,这意味着它将以每秒67公里的速度从我们(以及我们)撤退。在20兆秒差距时,这种衰退增长到每秒1,340公里,并继续呈指数级增长。如果一个星系距离我们超过4,475兆秒差距,它将以超过光速的速度从我们身边退去。

找到这种膨胀率的第二种方法使用称为造父变星的脉动恒星 - 垂死的恒星具有氦气外层,当它们吸收和释放恒星的辐射时,它们会增长和收缩,使它们像遥远的信号灯一样周期性地闪烁。

1912年,天文学家亨丽埃塔·斯旺·莱维特发现,造父变星越亮,它的闪烁速度就越慢,使天文学家能够测量恒星的绝对亮度,从而测量其距离。这是一个具有里程碑意义的发现,它将造父变星变成了丰富的“标准蜡烛”来测量宇宙的巨大规模。通过将脉动造父变星的观测结果串在一起,天文学家可以构建宇宙距离阶梯,每个梯级都将它们带回过去。

为了建立距离阶梯,天文学家通过选择附近的造父变星来构建第一个梯级,并根据脉动光与几何学发现的距离进行交叉检查。下一个梯级是仅使用造父变星读数添加的。

新的结果使答案悬而未决,将宇宙学家分成了几个派别,追逐截然不同的解决方案。在哈勃太空望远镜的结果之后,2019年在加利福尼亚州卡夫利理论物理研究所(KITP)举行的一次会议上,官方试图解决这个问题,这只会引起更多的挫败感。

目前尚不清楚如何解决问题。里斯正在对Lambda-CDM模型进行调整,该模型假设暗能量不是恒定的,而是根据未知的物理学在宇宙的生命周期中演化。

然而,Keeley发表在《物理评论快报》杂志上的研究与此相矛盾。他和他的同事们发现,膨胀率与Lambda-CDM的预测相符,一直追溯到CMB。因此,如果模型需要在任何地方修复,它很可能在非常早期的宇宙中。

在宇宙微波背景出现之前,有可能增加一些额外的暗能量,为宇宙的膨胀提供一些额外的魅力,而不必使其脱离标准模型。

另一组天文学家则认为,问题可能出在暗物质上。暗物质是一种不与光或其他电磁辐射相互作用的神秘物质,它占据了宇宙物质的大部分。暗物质的存在只能通过它对可见物质的引力影响来推断,例如使星系旋转得更快,或者使光线弯曲。

暗物质的本质仍然是一个谜,但一些理论物理学家认为,它可能是由一种称为轴子的超轻粒子组成的。轴子是一种假想的粒子,它被引入来解决强核力的一个问题,即为什么它不违反物理学的一个基本对称性。

如果轴子是暗物质的组成部分,那么它们可能会在宇宙的早期产生一种新的引力效应,称为超流暗物质。这种效应会使暗物质的密度分布发生变化,从而影响宇宙的膨胀速度。

“这是一种非常优雅的解决方案,因为它不需要引入任何新的物理学,”拉哈夫说。“它只是利用了我们已经知道的一些东西,但以一种新的方式。”然而,并非所有人都对这种解释感到满意。一些宇宙学家认为,这种差异可能只是由于观测误差或统计偶然造成的,而不需要任何新的物理学。

“我认为,我们还没有达到这种程度,我们可以说,我们一定需要一些新的物理学来解释这个问题,”弗里德曼说。“我认为,我们需要更多的数据,更多的独立的测量方法,以及更多的对系统误差的理解。”

为了解决这个问题,天文学家正在寻找新的方法来测量宇宙的膨胀,例如使用引力波,这是由两个相互旋转的黑洞或中子星合并产生的时空扭曲。引力波可以作为另一种标准蜡烛,因为它们的强度和频率与合并的质量和距离有关。

引力波是一种非常有前途的方法,因为它们与电磁辐射完全不同,它们可以给我们一个完全独立的视角,来检验我们的模型是否正确。

然而,要利用引力波来测量哈勃常数,天文学家需要同时观测到合并的光学信号,这是一种罕见的事件。目前,只有一个这样的事件被记录下来,它给出了一个与其他方法相一致的结果,但不确定性很大。

我们需要更多的这样的事件,才能得到一个更精确的值,但这可能需要几年的时间。

在这个问题得到解决之前,宇宙学家将继续探索各种可能的解释,无论是新的物理学,还是旧的误差。这可能是一个漫长而艰难的过程,但也是一个激动人心的机会,去重新审视我们对宇宙的理解。

ab3721a

作用(付出、因)与反作用(回报、果),做好(强)自己。物理说实验、文献报告, 天地人都是变化不均匀的电磁场,只是大小而异。 万有力与电磁力的统一是:物体(粒子、星球)之间不但有引力还有斥力,二者相互依存、相互转换,都是电磁力,质量也跟随变化。中子、原子是带电的,物体是带电的。物体内外都有变化的电参数,还有变化的机械参数。能解释太多的现象,包括人类社会现象。宇宙、地球、动植物是个大化工厂。 黑洞是一台非常大的水泵(风机) 真空有电流 时间是事物变化过程! 光内外同样有引斥力及转作用 有作用力就有反作用力,是基本平衡的,多善出少入积德。宇宙有平衡法则 从黑洞到量子,再到人都会纠缠,光子内外也有引斥力。