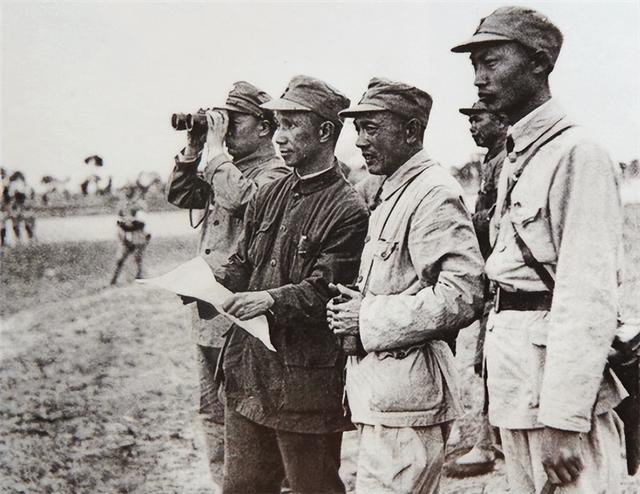

58年粟裕受批判,有人说他“不会打仗”,一直没吱声的陈赓很生气

1948年的淮海战役见证了中国人民解放军的顽强和智慧。在这场战役中,粟裕扮演了重要角色,他的决策和战术使得局势发生了重大的变化。

碾庄战役后,粟裕率领的部队并未满足于取得的胜利,而是迅速向双堆集战场增援。除了派出十余万部队及炮兵外,粟裕还提出了一项新的战术——“土工掘进”。这种新颖的战术凭借土工工兵的巧妙操作,在战场上创造了奇迹。

在淮海战役的第一阶段,华野部队与黄百韬兵团的激战造成了双方都不小的伤亡。面对如此情况,粟裕毫不畏惧,决定采用土工掘进的战术,试图扭转局势。这一举动展现了他的果断和智慧,也彰显了他的军事才能。

粟裕的决策改变了整个战局。他的部队以出人意料的方式攻入敌人的阵地,将敌人打得措手不及。这一战术的成功,不仅打开了双堆集的局面,更是为解放军取得了更大的胜利奠定了基础。

而在这一过程中,粟裕并未忘记兄弟部队中野的困境。他倾力帮助中野部队,毫无保留地提供支援和援助。这种无私奉献的精神让陈赓等人深感敬佩。

建国初期,中国对越南的援助抗法是一段充满荣耀与挑战的历程。陈赓,作为一名优秀的将领,应命到越南军队当顾问,但他所面对的是一支实力不及解放军的部队,让他感到前路坎坷。

粟裕了解到前线情况后,远程提出了“猛虎掏心”的战术。这项战术针对法军的空军和火力优势,被采纳并取得了惊人的效果。陈赓因此对粟裕的军事智慧和勇气更加钦佩,将他视为中国军人的骄傲。

直到五十年代,陈赓才有了与粟裕共事的机会。粟裕被任命为全军总参谋长,而陈赓则成为他的第一副总长。他们之间的合作不仅是军事上的默契,更是友情的升华。粟裕对陈赓的军事才干赞赏有加,让他主管总参的作战事务,展现了他对陈赓的信任和肯定。

在共同工作的过程中,两人的友情日渐深厚。他们不仅在军事上相互支持,还在私下建立了深厚的友谊。1955年9月,粟裕和陈赓都被授予了开国大将军衔。

1958年夏季,一场意想不到的军内批评如暴风骤雨般袭来,将粟裕直接置于风口浪尖。在军委扩大会议上,他被指责为“极端个人主义”,甚至会后被免去了总参谋长职务。这些批评更多地源自于粟裕的性格特点,他虽然擅长军事战术却不善于沟通表达,这引发了一些同志的误解,认为他骄傲自大、不重视领导。

尽管身体状况已经十分不佳,但他并不是因为无话可说而选择了沉默。相反,他心中的思绪如潮水般汹涌,却无法找到合适的言辞来表达。

会议上,对粟裕的批评愈演愈烈,一些人借机发难,甚至拿解放战争期间的个别战役结果作为攻击的武器。每一句指责都像是一记重重的拳击,打在陈赓心头。他无法忍受那些试图将问题扩大化、污蔑粟裕的言论。

尽管有些人为了所谓的“站队”划清界限,不择手段地找各种理由去批判,声称粟裕“好大喜功,不会打仗”,甚至提及了1947年南临战役中华野部队的巨大伤亡,但陈赓知道,这并不是全面客观的看待问题的方式。

陈赓听到这些话,心中无比烦闷,他用指头敲了几下桌子,瞪大眼睛,然后发出了震撼人心的言论:“那谁会打仗呢?要说有比粟裕打仗还厉害的,请站出来让我认识一下。”

1958年夏季的军委扩大会议上,陈赓大将一直保持着沉默,他那沉静的气质仿佛给会场增添了一层压抑的氛围。在他沉默的背后,是内心的思索和等待,等待着一个恰当的时机,一个可以让他真正表达心声的机会。

终于,当他终于开口讲话时,会场的气氛瞬间变得异常尴尬。陈赓的声音并不高亢,却充满了权威和深度。那些曾经指责粟裕“不会打仗”的人,此刻意识到了自己的无知,低下了头。陈赓的一席话,让在场的人们陷入了深深的沉思和反思之中。

会议期间,粟裕被迫多次做检讨,才勉强渡过了这一难关。陈赓心疼至极,会后私下里找到了粟裕,以一种温和而坚定的口吻劝解道:“你以前的功劳那么大,还不会收敛锋芒,是很容易遭到针对的。”

粟裕深以为然,他深知自己的过失,也深知陈赓的关心。从那以后,粟裕变得异常低调,再也没有受到过大的冲击。

悲剧在1961年3月降临。陈赓因病不幸早逝,粟裕得知这一消息后极为悲痛。他抱着病体,不顾一切地前往上海,送别了这位多年的好友和战友,为他送上最后一程。

图片来自网络,如有侵权,联系删除!