近期,第二代北京正负电子对撞机(BEPCII)上的北京谱仪III(BESIII)实验首次测量了奇异粲介子Ds电子型半轻衰变到轻标量粒子f0(980)末态的强子化形状因子,并且该衰变模式的绝对分支比测量达到世界最高精度。

相关研究由湖南大学物理与微电子科学学院张书磊助理教授及其研究生陶秋田主导完成,并以BESIII国际合作组的名义发表。

自1964年盖尔曼提出夸克模型以来,实验上观测到的强子大致可分为两类:介子(由正反夸克组成)和重子(由三个夸克组成)。轻标量粒子f0(980)和f0(500)自发现至今已长达半个世纪之久。然而,人们发现它们不同于传统介子和重子,其结构和性质直到今天依然成谜。研究它们对于理解量子色动力学(QCD)手征对称性自发破缺的动力学机制和强子质量起源甚至夸克紧闭物理都具有重要意义。由于低能区QCD非微扰的特性,人们对这类粒子性质的认识依然匮乏。

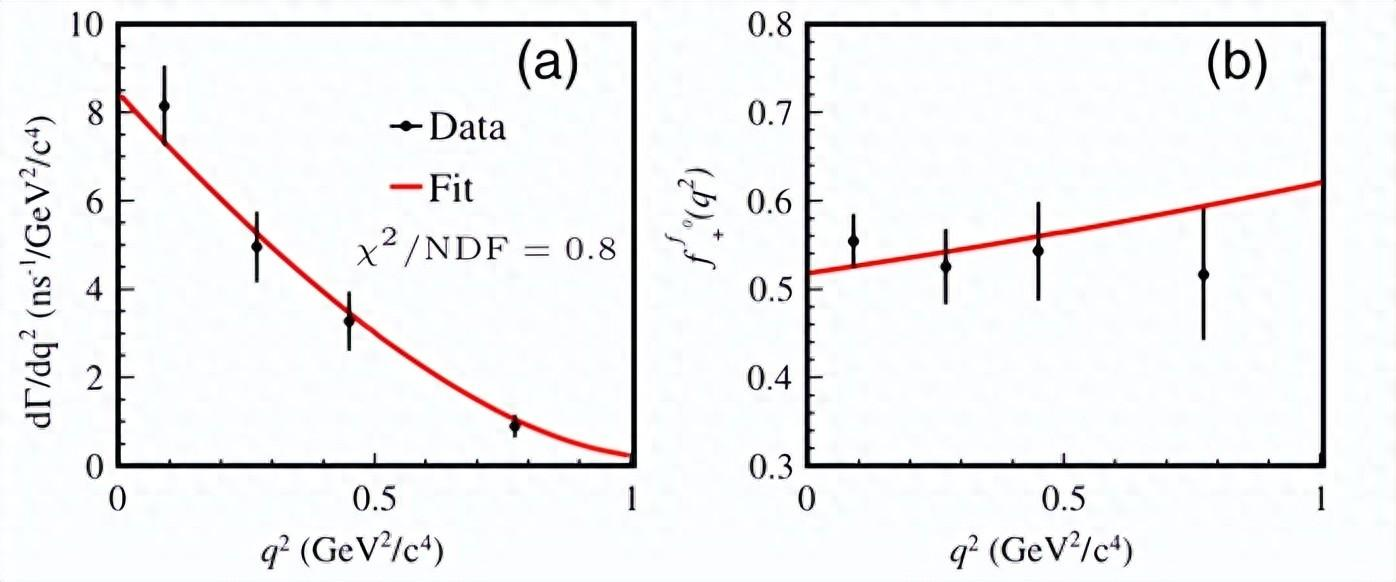

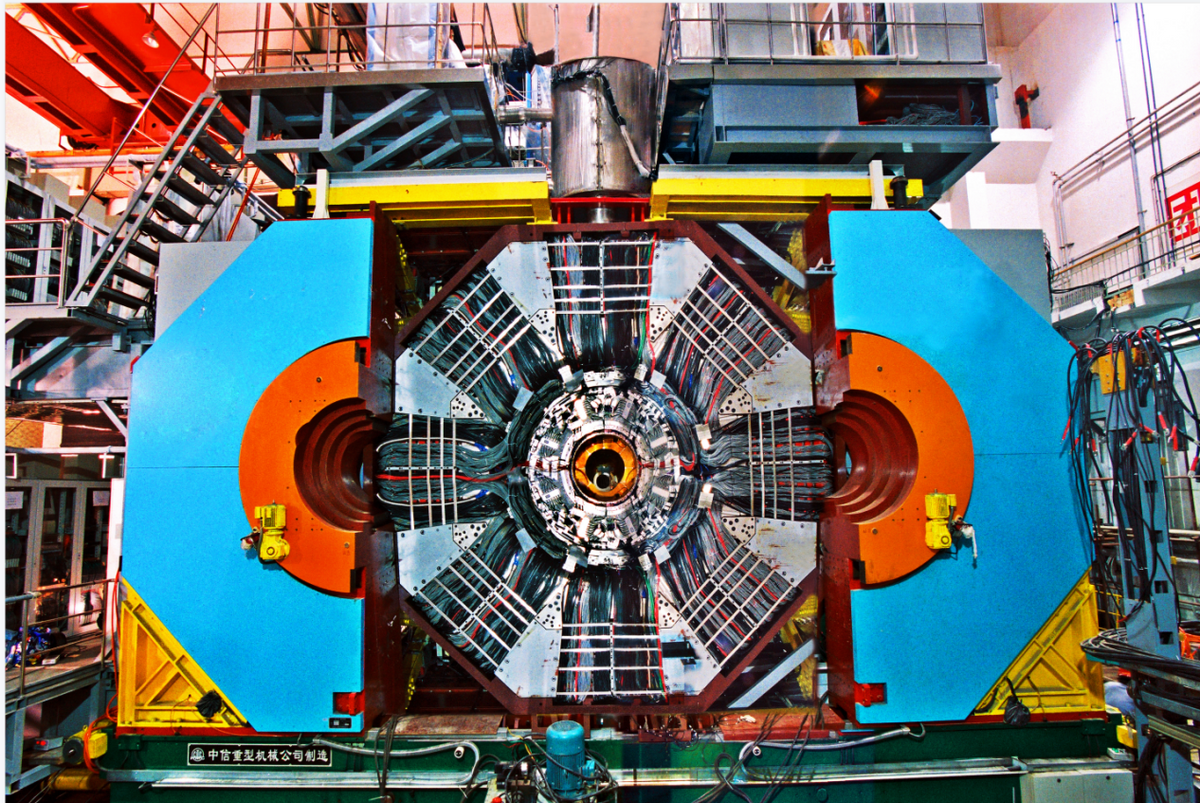

依托于新中国建造的第一个大科学实验装置北京正负电子对撞机及其上的北京谱仪III探测器,研究团队利用4.128–4.223 GeV能区采集的世界上最大的DsDs*阈值正负电子对撞数据样本,首次测量了奇异粲介子Ds半轻衰变过程Ds+→f0(980)e+ve,f0(980)→π+π-中的强子化形状因子,并以世界最高精度更新了该衰变的绝对分支比。

图源:中国科学院高能物理研究所

研究团队还首次寻找了半轻衰变过程Ds+→f0(500)e+ve,f0(500)→π+π-。由于没有看到明显信号,研究团队给出了其分支比上限。这些测量结果倾向于支持f0(980)和f0(500)为四夸克态的理论假设。同时,半轻衰变中形状因子可以作为探针来帮助人们深入理解轻标量粒子的性质以及粲介子衰变中的非微扰动力学。

相关研究成果发表于《物理评论快报》(Physics Review Letters),湖南大学物理与微电子科学学院张书磊助理教授为论文通讯作者,学生陶秋田为主要完成人。相关研究工作得到科技部重点研发计划和湖南省自然科学基金委以及湖南大学“双一流”学科建设项目的经费支持。

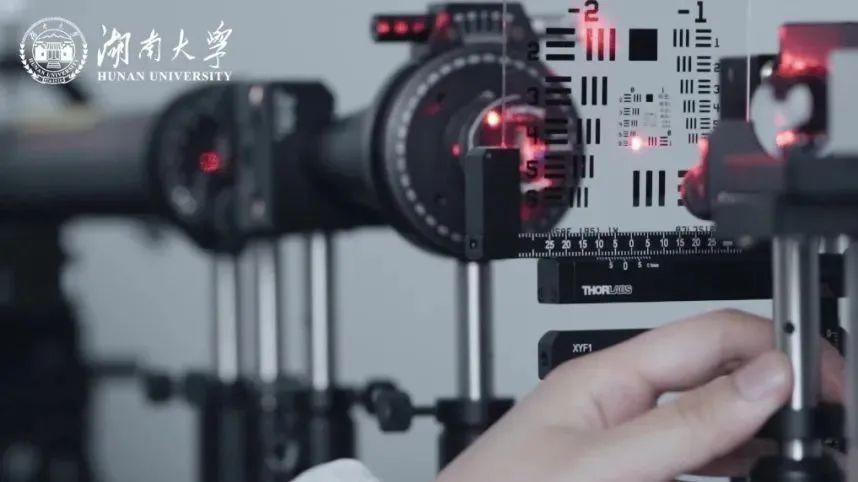

一直以来,湖南大学物理与微电子科学学院全体师生深耕科学研究,多次在学院相关领域前沿取得佳绩。物理与微电子科学学院办学历史悠久,教育传统深厚,前身为湖南大学应用物理系,是湖南大学成立最早的院系之一。学院学科涵盖理学、工学两大门类,物理学和工程学分别进入全球ESI排名前1%和前1‰。

学院现开设应用物理学、电子科学与技术两个本科专业,均为国家级一流本科专业,设有应用物理系、电子科学与技术系、教学实验中心3个教学单位,并承担全校大学物理、大学物理实验等基础课和通识课教学。

为深入落实立德树人根本任务,自2015年起,物理与微电子科学学院就开始实施本科生科研能力计划,参加计划的学生可以在教授的指导下参与科研项目、学科竞赛,也可以参加国际学术会议、研讨会,以及丰富多彩的科研创新社会实践活动,最终择优推免研究生、参与评奖评优,以及收获赴海外开展科研学习的机会。

此外,湖南大学与中国科学院物理研究所合作创办了高层次创新人才培养实验班“严济慈物理学英才班”。旨在结合湖南大学的优秀教学资源与物理所的雄厚科研资源,培养具有扎实的物理基础、熟练掌握物理研究方法、热爱物理科学研究,毕业后继续从事物理或相关领域研究工作的高层次精英人才。

值得一提的是,“严济慈班”学生符合湖南大学推荐免试硕士研究生要求、并通过物理所面试者,可保送到物理所攻读研究生。

在长期发展历程中积淀经验,湖南大学物理与微电子科学学院一直在为实现新跨越而不懈奋斗。接下来,学院将坚持以育人为本,全面推进“双一流”建设,深化教育教学改革,助力人才培养质量的稳步上升。