开国上将陈锡联,军中绰号“小钢炮”,这既是形容他打仗勇猛,也是说他性子直,能讲真话,遇见不平事敢于“开炮”,不管你是达官显贵还是故旧亲朋,只要敢搞歪门邪道,就没有他不敢骂的。

对于自己的倔脾气,陈锡联也不觉得有什么不好,他曾用16个字总结自己:倔强任性、不屈服人、嫉恶如仇、勇于反抗。12岁参加革命,14岁辞别母亲,跟随红军远征,从马夫到将军,大半生都待在军营,自然也养成了最为纯粹的军人个性。

1975年,82岁高龄的毛主席在物色自己的接班人时,有意跳过尚在世的4位老帅、5位大将,选中陈锡联来执掌三军,就是看中他做事坦荡,从不参与权力之争,是光明磊落的可造之材、可托之人。

但陈锡联真是不争之人?这话也不尽然。

毕竟他在战争年代最有名的一次“开炮”,就是因为八路军改编后的职务问题,找老首长徐向前狠狠告了一状。而且这件事闹出的动静还不小,牵扯了一大批军中宿将,最后还是毛主席亲自出面救场,这才稳住了局面。

那到底发生了什么事情,能让一贯不恋权势的陈锡联,硬要去争这一争?

一、陈锡联的两个“想不通”八路军改编,几万红军全压缩在三个师的编制内,明显有些臃肿。为此,军队干部精简使用,职务压低安排,甚至外派到地方,也都属于正常现象。

只是这样一来,难免会有人要受些委屈。

当然,受委屈的人中肯定是不包括陈锡联的。相反,这一次全军改编,他可算是得了大便宜。

为什么这么说?

因为陈锡联的红10师,可是原封不动地改编成了八路军769团。虽说番号缩小了两级,师变成了团,但八路军的团级番号,可要比红军的师级番号要金贵太多。

首先作为八路军的主力团,陈锡联的老部队没有任何拆分打散,指挥系统也是直接沿用。全团共2900余人,机枪连、迫击炮连、特务连、通信排一应俱全。就这样满编满员的待遇,可不是八路军其余那些地方团、独立团、补充团能够相比的。

其次,因为客观条件限制,红军原来的后勤军需大部分都得靠自己缴获,打一仗饱一顿,不打仗就饿肚子。而八路军就不同了,有番号就有军饷,粮食弹药都能补充,虽然时不时会被老蒋想方设法的克扣,后期甚至直接停发了,但这至少也算得了一些福利。

正规军的番号,主力团的待遇,光这两点,陈锡联也应该知足了。但谁又能想到,部队正式改编后,第一个出来公开抱怨职务低的,又偏偏是他。

关于陈锡联告状这件事,还真不是空穴来风,因为在徐向前的回忆录中,就明明白白地记了这样一段话:

“陈锡联见到了我,说部队改编为八路军时,有两件事许多人想不通。一件是改名换帽,将红军的番号、帽徽改成中央军的,感情上受不了。一件是整个红军仅改编为三个师,干部层层下放,我们的军长、师长,明明能带一个军、一个师作战,现在却只能带一个团、一个营。”

陈锡联和徐向前感情很深,当年他还是班长的时候,因为一次上街买了几根油条和一碗鸡血汤,被人抓起来,说是“吃喝委员会”,差点被执行了军法。好在徐向前及时得知消息,不仅亲自出面救下了陈锡联,还把那位以“整顿纪律”为由头到处抓人的干部痛批了一顿,说:

“几个小孩子,家里穷,跑出来参加革命,肚子饿了,在一起吃点东西嘛,什么吃喝委员会!抓了的放掉!没有抓的,不许抓!”

这件事,陈锡联记了徐向前一辈子的恩情,所以每次跟老首长谈心,他也都是交心交底,无所顾忌。

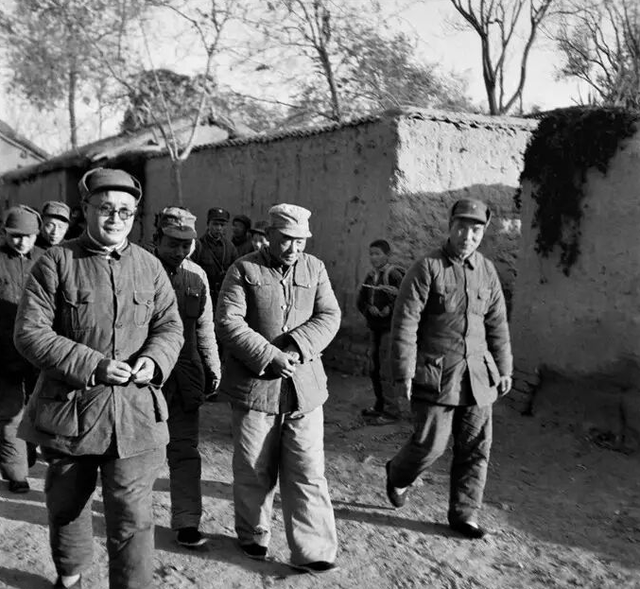

少年陈锡联

这次八路军改编是大事,牵扯部队之多、干部之多,都是没有先例的,这样的麻烦事也最容易得罪人。为此,一般人都是避之不及,偏偏陈锡联口无遮拦,当着徐向前的面就说有“两个想不通”。

要说改名换帽想不通,也是人之常情。但要说职务问题想不通,这就有些矛盾了。陈锡联当了团长还不服气,嫌职务太低?主力团长再往上就是旅级干部了。

陈锡联当时20来岁,说是少年英雄,战功赫赫,这并不为过。但论资历和能力,八路军的那些旅一级将领,那还真不是他能够“碰瓷”的。

就拿129师两个旅长来说。

陈锡联的直属上级是同为湖北老乡的385旅旅长王宏坤,参加过黄麻起义的老资格,他在大别山挑头闹革命的时候,12岁的陈锡联还在帮人放牛。386旅更别说了,旅长是大名鼎鼎的陈赓,黄埔一期的尖子生,论资历和徐向前算一个辈分,他参军的那一年,陈锡联才刚出生。

陈赓(中)

再往后数,就是在129师担任副旅长的陈再道,王维舟,旅参谋长李聚奎、耿飚,个顶个的军中元老,于红军的创立和发展都是立有大功的。这些人,陈锡联见了高低都得喊声老首长。

就算是同级别的团长,例如杨得志、李天佑、贺炳炎,论军功战绩,陈锡联也不见得说能稳压其中任何一个。

那既然都比不过,为何还要告这一状?

其实,陈锡联硬要闹着一闹,并不是为自己叫屈,而是替人鸣不平。

替谁?很多人,包括徐向前。

二、“区别对待”太明显?红军三大主力改编为八路军三个师,115和120师在人员配置方面没有大改动,这两个师的干部虽然也是降级使用,但都是按照统一的标准安排。只有红四方面军改编而来的129师,干部任用普遍存在多副职、多降级的状况。

就连原红四方面军总指挥徐向前,当时得到的任命也仅是129师的副师长。

要知道129师是由红四方面军改编来的,为何老部队不能由老首长来带?怎么红四方面军改编成一个师,师长还是来自一方面军的刘伯承?

这个问题别说陈锡联想不通,很多四方面军的干部也都想不通。

除了徐向前外,另一个让人难以理解的人事任命就是李先念。

李先念是什么人?

红军当时刚在河西走廊和马家军打了一仗,因为后援不济,缺乏补给,这仗打得不好,损失很大。但在最危急的时刻,是李先念临危受命,领着400多人47天走了740公里(1400余里),穿越号称“死亡之海”的茫茫戈壁,翻越天险祁连山,最终成功突围。

李先念

在这400人中,师级干部以上有10多人,团营连干部70多人,战士都是3年以上的老兵,还有译电员、医生等技术人员30多人。而这些人,后来大部分都成为了开国将帅。

对于中国革命来说,李先念是立了大功的。

但紧随而来的八路军改编,原本担任红30军政委的李先念,接到的任命居然是去129师当营长。从军政委直接降为营长,这中间整整差了六级。

立了功却多降级,于情于理都是说不通的。

在当时,好像只要和红四方面军这个番号扯上些关系,职务安排上就要压一压。

罗炳辉,原红一方面军的功勋老将,担任过红9军团军团长,轮职务和彭德怀平级。长征过草地,部队合编,罗炳辉被编入了左纵队,跟随红四方面军一起行动,被迫执行了南下计划。

罗炳辉

也正因为这一段短暂的经历,罗炳辉就被打上了四方面军的标签,很多人指责他走错了路。他的夫人杨厚珍,挺着一双小脚走完万五千里长征,最后也因为扛不住压力,选择与罗炳辉分手。

罗炳辉奴隶出身,典型的行伍性格,能打仗,对人情世故却并不擅长。他也想不通自己为什么会有如此遭遇,憋屈之际,只能找来老战友胡奇才喝酒,边喝边诉苦:

“整! 整来整去,把我老婆也整掉。我去哪,跟谁走,都是上级的命令,我能不听指挥啊?我检讨了,他们又不接受。”

说到最后,罗炳辉猛地把酒杯一摔,喊道:

“我不服,我要找毛主席去!”

胡奇才也是四方面军出身,自然能够理解罗炳辉的委屈,为此,他同样是忿忿不平,便附和道:

“ 我和你一起去。”

如果说罗炳辉、胡奇才受了委屈,还稍微能够沉得住气,只是想着找人说理。但一些烈性子的战将,可不会如此逆来顺受。

许世友,少林和尚出身,当时正在抗大学习,和他同一批的学员中,集中了几乎所有四方面军的主要干部,包括洪学智、王建安、陈再道、倪志亮等人。

当时的抗大,关于红四方面军的流言很多,三头两天就得开个会搞搞调查。许世友是粗人,让他读书就很勉强了,还天天莫名其妙挨批评,这哪受得了。

一气之下,许世友竟然想着叫上一些四方面军的老战友偷偷离开抗大,跑回四川去打游击。

这次出走事件,四方面军的干部多达30多人,其中包括5个军级干部、6个师级干部、20多个团级干部、2个营级干部,所有的计划都是许世友制定的。

幸好最后时刻,参与行动的王建安清醒过来,及时上报组织,这才阻止了事态的恶化。

但这样一来,事情也彻底闹大了。

顶着红四方面军这个番号,就会遭受“区别对待”,这在部队之中几乎已经成为了公开的秘密。

三、“双一原则”到底公不公平?抗大,是红军、八路军干部选拔的一个关键阶段。这里的学员在经过一定的军事培训后,就会被分配到各个部队担任要职。

但在当时,抗大也存在一个很有名的“双一原则”,通俗来说就是:三个方面军中,优先使用红一方面军的干部;红一方面军中,优先使用红一军团的干部。

这个原则过于偏心?这其实也要结合当时的情况辩证来看。

就拿红一、红四两个方面军最对比。

首先单从干部质量上看,红一方面军的干部,特别是红一军团的干部,大部分都是老井冈红军,参加过南昌起义、秋收起义,其中不少还是黄埔出身,资历能力都是军中最顶尖的一批人。

而红四方面军因为早期扩编过快,加之曾有“排除知识分子”这一历史旧事,所以大部分干部的文化水平都不高,而且很多都是“红小鬼”出身,十五六岁就参军,到八路军改编时也就二十出头,资历、威望都有限。

所以从客观角度来说,当时红一方面军干部的质量,平均水平明显要高于四方面军。

其次,另一个客观事实也无法回避。自从草地分兵后,红四方面军南下成都失利,兵力锐减二分之一。之后又是西渡黄河,执行宁夏战役计划,与马家军血战,主力红9军、红30军都损失不小。

到八路军改编时,曾经人数最多的红四方面军,已经到了必须要补充陕北红军,才能勉强凑出一个师编制的地步。

这一点,其实也是刘伯承担任师长的原因之一。如果红四方面军单独成师,那么徐向前做师长顺理成章。但实际上129师是一支合编而来的部队,那么由作为红军总参谋长的刘伯承担任师长,徐向前任副师长,显然也是合理的配置。

同时,因为兵少干部多,所以129师将领层层下放的情况自然最为严重。像李先念这种直降六级的遭遇,确实也是无奈之举。

当然,不可否认的是,“双一原则”也确实存在人为的主观因素。长征途中,因为四方面军一些干部曾被迫执行过“南下路线”,导致一些单位在用人时难免会有成见。

但这种成见,最终陷入了失控的地步。

从陈锡联,到罗炳辉、胡奇才,再到许世友,事态愈演愈烈。一直忙于处理国共和谈和抗日大计的毛主席,也注意到了来自后方将军们的发声。

而毛主席的亲自下场,也让局面终于迎来了转机。

四、“你如果是条汉子,就应该从跌倒的地方爬起来!”其实自三大主力红军长征会师后,毛主席就曾反反复复强调过一个观点,那就是只要一心革命,一心抗日,不管是谁,什么身份,不管以前发生过什么,都应该摒弃前嫌,一视同仁。

这些话可不是表面文章,毛主席向来胸怀宽广,有容人的气度,哪怕对待那些曾经的那些对手,像博古、李德、凯丰这些人,他都能够既往不咎,甚至最后还能处成朋友。

在毛主席看来,想法不一样,意见不一样,吵一吵也很正常,错了就改,大家还是同志,革命本身就是一个实事求是、求同存异的过程。

所以对于红四方面军,毛主席更是倾注了大量心血,在这支部队的干部使用上,他一直坚持着两个标准,即:尽其才,收其心。

不仅要充分发挥他们的才干,还要让他们解开心结,无所顾虑地上战场。

就比如对徐向前的任用,就最能体现出毛主席的高超用人之术。

徐向前虽然名义上是担任129师的副师长,但在抗日战争期间,他其实大部分时间都是作为“一把手”在独当一面。

自1937年11月太原失陷后,徐向前就开始脱离129师主力,独领一部负责开辟晋东南根据地。1938年4月,他又率领129师和115师各一部进入河北南部,创建冀南抗日根据地。

后来山东抗战形势危急,毛主席又亲命徐向前火速奔赴山东,统一指挥新黄河以北、山东境内及冀鲁边各正规部队和游击部队。

要知道当时的山东名将云集,陈光、罗荣桓、肖华、黎玉,都是可以单拉出来挑大梁的角色,但毛主席却仍坚持让徐向前来当这个“总司令”,足见其信任。

安排完徐向前之后,接下来就是一些“问题角色”。

红军时期的李先念,给毛主席留了下了深刻印象,他曾多次称赞其是“不下马的将军”,很有才干。所以当听说李先念只被安排担任营长时,毛主席非常诧异,特意把人叫来询问情况:

“听说要你去129师当个营长,有这个事吗?这太不公平了!他们怎么这么干?”

停顿了半响,主席突然又问道:

“高敬亭这个人,你认识吗?这样吧,你到他哪里去当参谋长怎么样?不过,听说高敬亭这个人脾气不好,难共事,你怕不怕?”

李先念性格豁达,只要让他打仗,当什么官,去哪里,都无所谓,毫无怨言。这次毛主席问他愿不愿意去新四军,他也是干净利落地回答道:

“不怕。在鄂豫皖苏区时,我跟高敬亭在一起打过游击。后来建设根据地,我俩工作中也有很多接触,无话不谈,还在一个铺上打过滚呢!”

直到这里,毛主席才满意地点了点头。

高敬亭所在新四军第四支队,相当于旅级编制,调李先念去担任旅参谋长,也符合当时红军军一级干部的使用规格。

除了李先念外,另一个被毛主席亲自安排的将领就是罗炳辉。

1938年,罗炳辉被任命为皖南新四军第一支队副司令员。1939年5月,又改任新四军第五支队司令员。

此外,毛主席还亲自去见了一个人,许世友。

许世友因为在抗大带头出走,被罚得很重,最后安置在一个窑洞里,严加看管。当时对于许世友的处理问题,多数人的意见都是从严处罚,但毛主席并不认可。

毛主席主动去到许世友所在的窑洞,和他谈心,问他以后有何打算。

许世友性情中人,一肚子委屈,又不愿意服软,于是说:

“我想回家,种田务农,侍奉老母。”

而毛主席接下来的一席话,让许世友记了一辈子。

当时主席缓缓站起身,看着许世友说道:

“你许世友如果是条汉子,就应该从跌倒的地方爬起来,抡圆大刀片,再干一番事业!”

这一刻,再铁打般的汉子,也控制不住情绪了,眼泪止不住往下掉。许世友真的甘心离开战场?离开老战友?他只是经历过这些变故,一时间对未来完全失去了信心。

但现在毛主席主动来找他,还亲口跟他说,应该抡圆大刀片,再干一番事业。

这就是既往不咎的意思。

这一次,许世友彻底服了,所有的委屈,都化为了感动。

在毛主席的亲自介入下,许世友、洪学智、王建安这批四方面军的抗大学员,最终都被从轻处理,并很快踏上了抗日的前线。

为了公平对待所有四方面军的将领,毛主席还特意委托129师师长刘伯承,政委邓小平,彻查部队里的干部任命情况,务必保证公平公正,不能再出现所谓的“双一原则”。

直到后来的1961年,毛主席回忆起这次事件,还不点名地批评了一些人,并再次强调历史:

“我说三个方面军都是一尺,不是一方面军是一尺,四方面军九寸,四方面军就抬不起头,只有九寸,矮一寸。四方面军的光荣历史是抛不掉的,跟一、二方面军有一样的光荣历史。”

也正是毛主席宽广的胸襟,最终成就了四方面军这些将领后来的光辉荣耀。陈锡联夜袭阳明铺,李先念主导中原突围,许世友打红胶东半边天,这都是军史上最浓墨重彩的篇章。