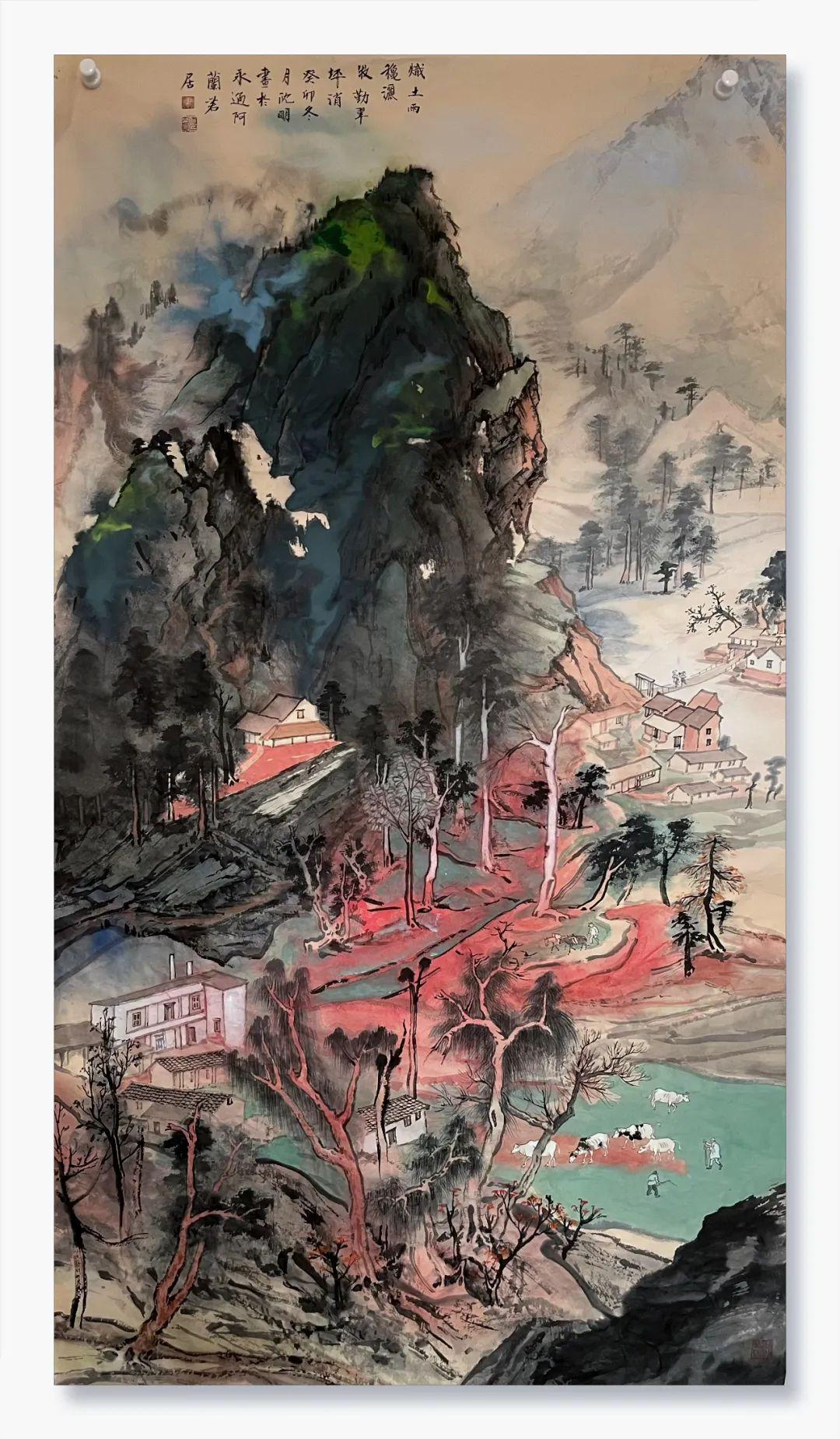

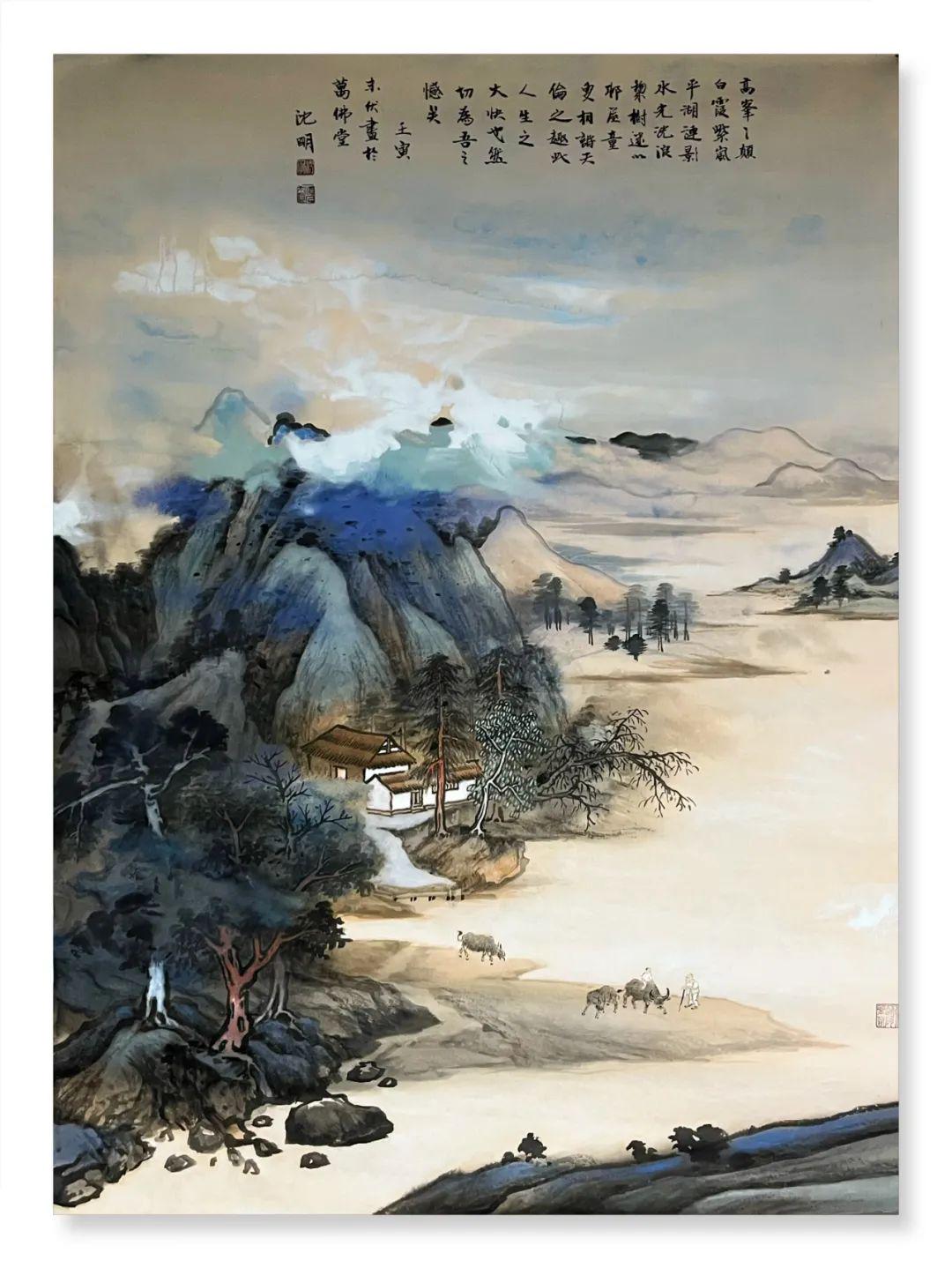

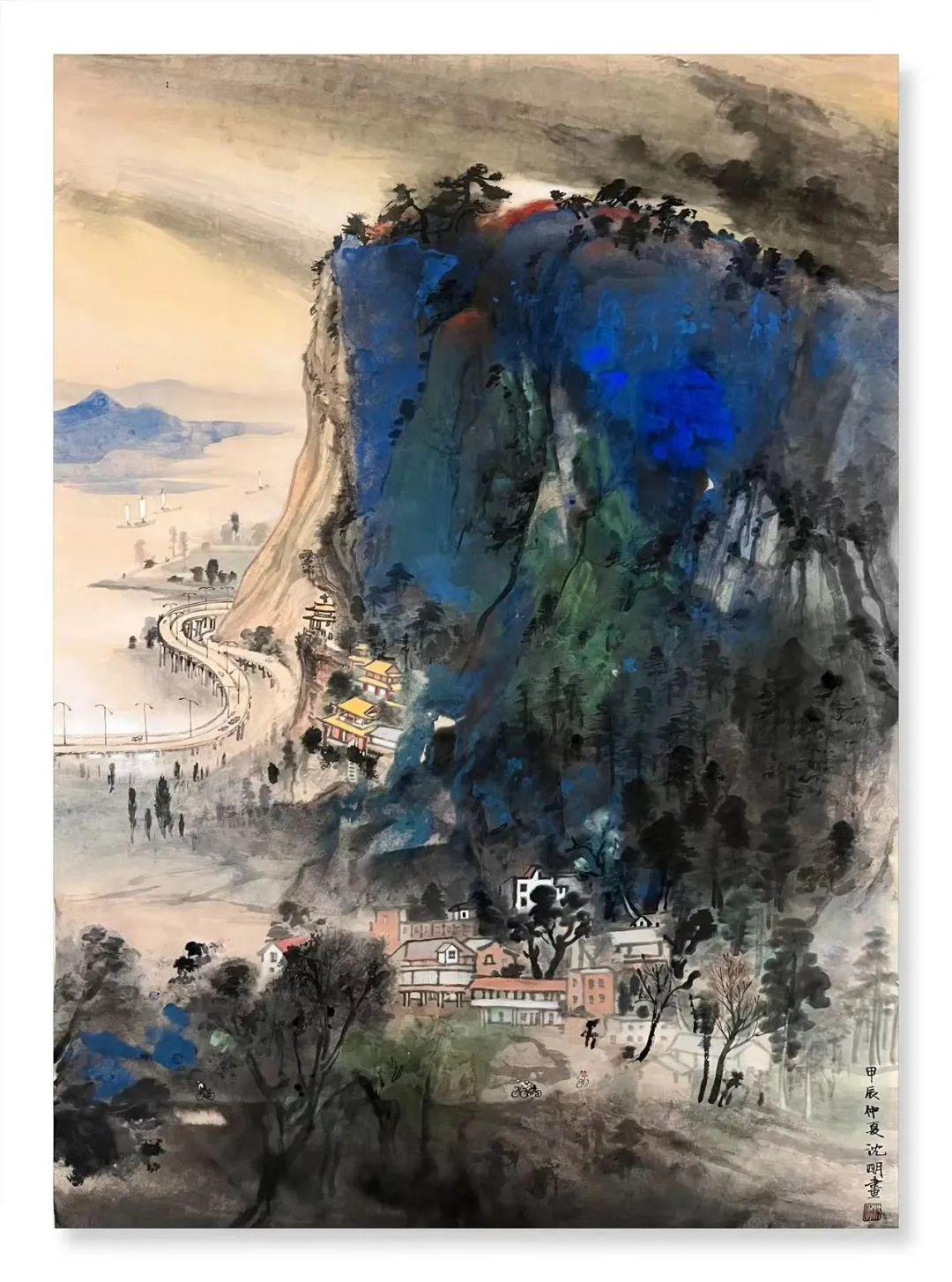

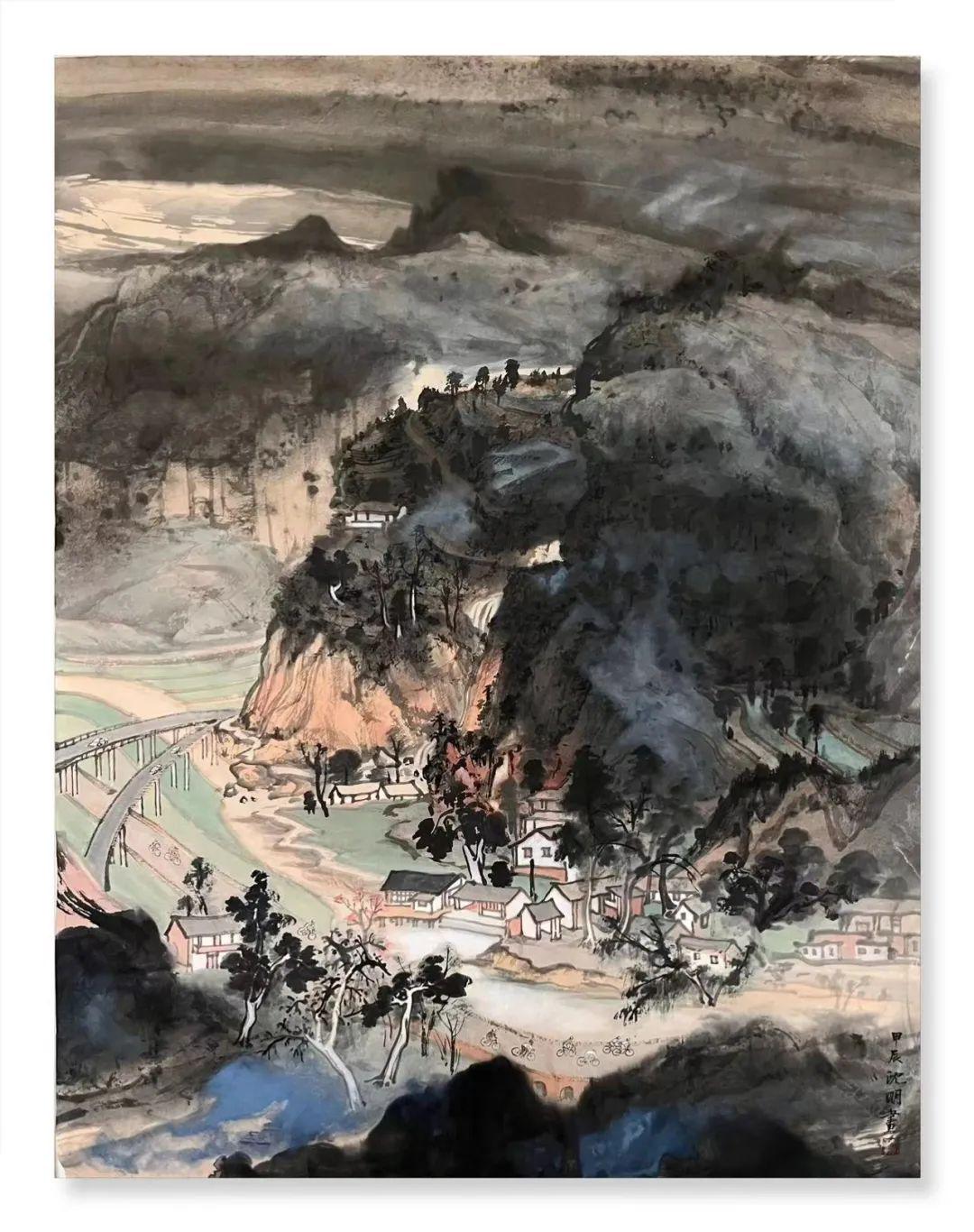

沈明,职业画家,早年字“云亭”,自号“云亭禅主”。1967生于云南昆明,16岁开始习画,1996年毕业于中央美术学院中国画系研修班。致力于两宋绘画的探索,取其精髓,同时深納元、明“四家”,和清“四僧”、“四王”之技法,博收黄宾虹、张大千、傅抱石、李可染之精妙,融合西方十九世纪“表现主义”绘画的强烈色彩和现代绘画的视觉冲击,从而成就自己的独特风格。作品构图严谨,工写到位,于大气中见磅礴,在空灵里传神韵,笔劲墨润,浑厚华滋,尺幅之间尽显古朴风韵和民族风情,给人以快慰、深邃,入胜之悦,可谓立意高远。

个人履历和艺术成就:

1988年,在昆明翠湖,西山等地长期举行画展。

1996年,毕业于中央美院中国画系研修班、后赴太行山。

2001年,在昆明景星街设立画廊。

2005年,在美国芝加哥举办个人画展,同年参加首届中国西部文化产业博览会。

2009年,作品《那远方是彩云之南》、《崛起》入选《人民日报》纪念中国改革开放30年画展,若干作品被收藏。

2010年,由香港《文汇报》出版贺岁挂历《当代中国画大家精粹·沈明作品赏析》。近40余幅作品由《文汇报》及香港《中华佛教文化院》收藏。

2011年,百余幅作品被国务院、军委、各大军区、总后、二炮、公安部、中国佛教协会及部分省市人民政府收藏。

2012年5月,11幅作品被国防部作为礼品赠送给美国相关高级军事将领。

2014年,出版《当代中国画名家精品鉴赏与收藏·沈明山水篇》(天津人民美术出版社,2014·5)。

2015年,由中国邮政总局发行纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年-《中国当代书画名家沈明》珍藏邮册。

2018年,其艺术成就被收录进由云南名人编委会编撰、政府拨款支持、中国大地出版社出版《云南名人》。

《人民日报》、《光明日报》及香港《文汇报》曾做过专题报道。

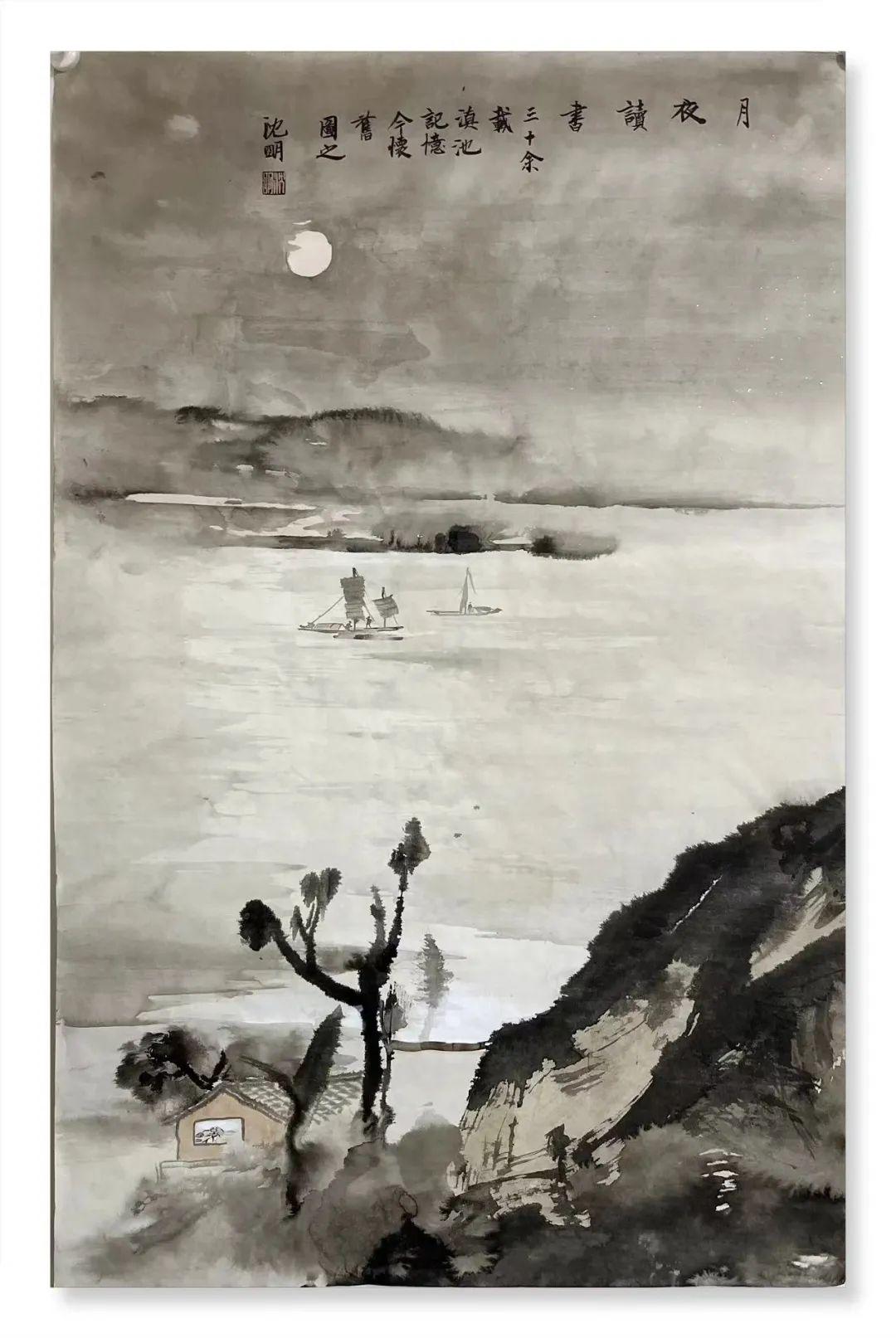

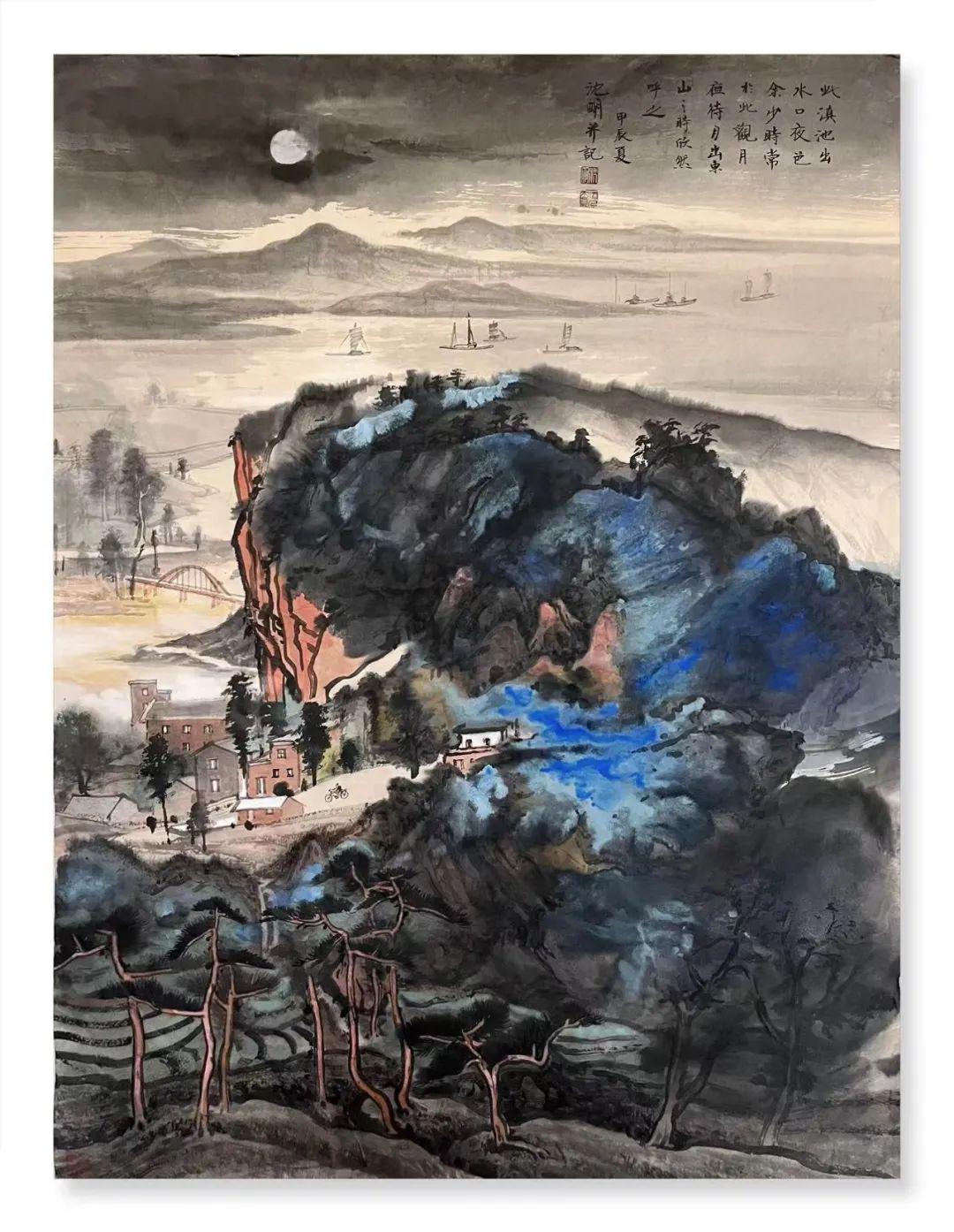

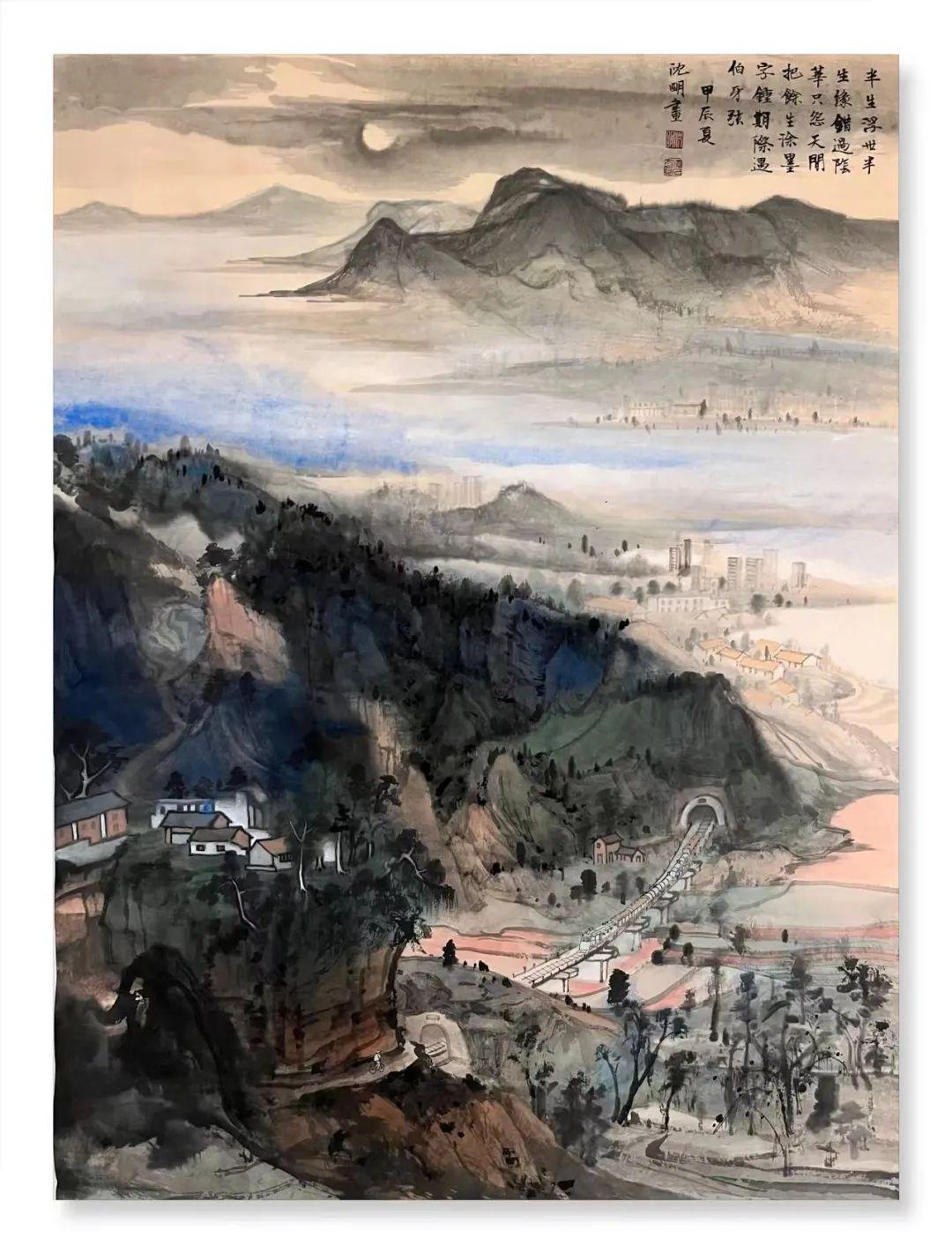

滇 池 月 夜

酷烈的炽暑覆罩在北方的大地上,闷湿燥郁的旷野,如同蒸溽的笼屉,在濛篾中煎灸着,这又是一年中的盛夏。午后的太阳透过淡淡的、铅色的霾,焦灼在褐色的泥土里,散发出一阵阵的热流,随着微风扑面袭来,使得昏沉沉的身影,在灰白的空气中凝固成一腔混沌,飘摇在翻腾的灼浪上,仿佛镬煮的刑,让人窒息。

公路上熔炼着趱行的车流,划过立交桥后,愔愔升腾浮起的;是不远处一垧林园的蜃景,这在以往是可以依托着一瞥于恬淡的寄怀,而此刻确已成了一道无心恋滞的风景了。走近那荫蔽着的,是绿茵的浓郁,树木高大而肥硕的枝条,被烈日灼烤后,无力的垂坠在园垄上,风驱得扬动起的树叶,间歇的从缝隙中洒出几丝微薄的孤凉,霎时也化作郁热,粘合在空气中,而蝉鸣声确格外的高亢。

园中原本三两个闲荡的游人,早已声消影佚了,几排长椅依旧安静的列躺在蜿蜒迂回的步行道边,唯有新修漆的曲廊,孤独的闪烁着活泼而亮眼的柔绿,紧紧的捅偎在大小相间的鹅卵石铺就的长长的沟渠;连同那高低不齐的景观灯柱,扭曲交错旋转着,形同错乱了的神经,两只斑鸠也被旋转得麻木,曝露在列日下,麻雀似乎变得比往常精明,扎着堆儿的,躲在灌木荫下,𣎴住的叹息。

沿着东门的一条窄路进入,绕到最西端,又从最西端的一隅,转向南边的一片松树林———这是因我素来的习缘,使得我在相当长的一段时间内,往来穿梭于通州城区与朝阳区之间,从公园的一角穿出,又进入到另一种异样的别致,这别致是无极的幻蕴,在稠林间伸展出幽绝的深邃,在视野的尽头;又开宏拓疆成空沉无形的静默,而此时我又沉寂在这些幻象中了。虽有微风的撩挠,烦喧的蝉噪,然而,静默如同寂阒的绿园,也难以涵容那元神的静灭,心迹的空华,恍惚间也在晕眩中恻恻的沉淀着……。黏湿的空气集聚得更加浓厚,团圝出乌霉色的云海,堆叠成如郭河阳皴山般的云卷,从黯黪的西廓缓缓压来,随着;雷声轰隆炸响,几点硕大的雨滴砸在身上…。终于下雨了,朔方的雨是硬涩的,几场过后,顿感冰人肌骨的寒峭了。但仅仅不消半日,蒸郁又再一次笼上来,空气里又瘟酝着愁悒的窒闷。耾耾的雷音惊起的飙风,在高天上撕挦了浓蔽着的云团,豁开了一道裂口,散乱着清白的光霞。我仰头望向天空,却无意间瞥见了从那光霞中探出的“半镜的残圆”,起初我疑惑那是月亮吗?待定了神细瞧,才分明那是被一层薄薄的云棉掩翳着的太阳,放着虚弱而飒白的光,悬藏在云裹的疏索,悠暇的深静中。昏杂的记忆也被这虚构出的月亮,檃栝得分明,心蔚随之放达出恬谧的疏阔,思想止不住沧窅的迹幻,而滑入到了对月夜的追忆中去了。

据说夜晚是要常出来走一走的,特别是逢着蟾光满圆的夜,而每当夜晚的到来,则是我沉浸在笔墨与色彩交混的酣畅中,天长日久;终于成了痼习,难以迈得动双腿,再说也真懒得走动的,以至于月夜对我来说已是久违而不知其滋味了。我无奈这些阴华白白的流失在漫漫的长夜中,随着夜气飘逝而去,只留下怅然失落的思恋了。记得大约是前年的一个黄昏,偶然路过四恵的地铁站,在过街天桥上,看见一队下了班的年青人,正驻足眺望从东边刚升起不久的一轮明月,那月亮像一面铜镜,是金黄色的,特别的巨大,这个画面的轮廓至今都还很清晰,虽然时隔不远,但终也成了记忆。记忆的时空始终是连贯着的,从这一层连接到另一层,在记忆的景幻中,一层层的钩沉出朦胧的回忆———在遥远的滇池边所看到的;似乎一样,却又完全不同的月亮。回忆的残片也钩沉出从成都回昆明,在大凉山铁嶂绀青的群峰间,月亮追着火车飞跑,恍惚间悄然无声地悬停在刚泛起微澜的滇池上空,伴着太华山巅蔚荟的青霞,依稀如陈年的旧照,静止不动了。

那是我刚到西山,冯金辉先生嘱我作十图四尺《龙门胜境山水立轴》之后,而《滇池月夜》也是刚完成不久的。具体的季节是已经模糊了的,本来,昆明四季的分切就是模糊的,好比昆明的人,对于四季的概念也是模糊的,总之是太华寺的玉兰花早已凋谢、古银杏树已湛绿成荫,而松柏俨然是虬结着。初晨的露滴还未完全消散,阳光照在煦旭的禅林间,显得那么的清心透爽,大雄宝殿前旺盛的香烛;把琉璃瓦顶也烘托得异常鲜亮,闪耀着璀璨的明黄。一群操着异国口音游客,熙攘着从南边的一排厢房的西门跨出,陆续的散去,又准备迎接新的贵客的到来…。今天是刚接待完几个国外和台湾省的旅行团之后,而Z老先生是携同画家X先生及家人也上山来的,他们的到来,自然少不了烟茗,传烟倒茶,递水果瓜子,杯具的撞击声混杂着香烟的缭绕,弥漫在友谊画店里,同时也充满着愉悦的热情。几番殷勤的寒暄后,画店的氛围更加的活跃,声音的高低起伏,相应着这活跃的气氛,把谈论的主题自然的引向绘画了。隐约记得,人影在走廊间来回的晃动,时而住足左右顾盼,时而聚集在一起,对每一张画作着品评,而见解的不同,是带上几分拘谨和羞涩的,宛若刚脱壳的雏鸟,总也是惴惴的。而Z老先生对于乡土人文,却有他拳拳的依念而颇以此为自豪,他高度近视的两片眼镜玻璃,重叠出许多的圈,从那许多的圈里反射出兴奋的异彩,每当谈及名山胜迹,总历历细数,人物俚籍,坟典谚录,总也向我们一一道出他更深一层的诠释,而佚闻野史、人间百态是最能引起冯先生兴趣的,常诙谐的向他讨教。冯先生的确是个幽默的人,他说起话来总喜欢重复,少则两遍,多则三、四乃至五,这大抵就是他的习惯,这种习惯并没有耽误他擅于调和疏导,他的善解和慷慨,激励着我去自由的发挥和探索。他认为外国人跑到中国来旅游,购买字画,除了邻近的几个亚洲国家和地区以外,其他来自欧美的;并不一定真正了解中国的文化,更多是作为土特产或者旅游纪念品,而以此为一种新奇来赏玩,就好比我们出差到了外地,总也喜欢带一些当地的特产回来,是一个道理,感觉所有来的客人,他们虽然挑剔,但对我们都非常友好。而倾向于学术,喜欢寻章摘句,更注重对作品的师承关系、体系属性,剖析每一个细节及优劣,斤斤于来龙去脉的则是X先生了。X先生是个别具智慧的人,也就是现在人们通常说的高情商,不像我那么笨,他首先赞赏我的画;想法挺大胆,如何;又如之何,接下来的才是;笔力上还嫩了些,𣎴够老辣,偏锋太多,钩勒山石廓的线条还生硬,还需岁月的励炼,才能到达相应的程度……。每当他对画作完点评后,总是吸上一口烟,抱起两只胳膊挽在胸前,耸着肩膀,把脸凑到画前,去仔细瞧画上的落款,还问我最近是在读什么书,我给他说;前段时间翻了几页《庄子》,现在看《文心雕龙》和《神曲》,看得一知半解的。他立即轻轻晃起脑袋,不屑于这多是艺文类,应该多了解一些经史方面的才行,而我偏偏对经史又不太感兴趣。他肯定年轻人天马行空的想象力,同时也惋惜没有一个完整而全面的系统,是难以经得住推敲的。继而又矛盾于系统成了滥觞的程式后,往往变成了桎梏的枷锁,失去了原有本真的活力,从而也丧失了创造的原动力,只有无可奈何的叹息着了。他说的这些,我隐约的透出几分意会,而莫名的附和着,随之也跟着无可奈何了,亦犹如俗话说的;不以规矩不能成方圆,而规矩一旦成了拘绊,就是厄杀了,也大概是一个意思。趋吉避害,是人的本能,人们都乐于生存在一个即定俗成的模式里,不敢逾越出这些界限,不会去轻易接受那些惊世骇俗的张扬,变革突破是与代价并存的,宁可舒适安全,也绝不愿意去经历那些惊心动魄、血雨腥风。

冯先生又再一次强调起了《滇池夜月》:“滇池是昆明的招牌,滇池的月亮是一面镜子”,让我做好准备,多酝酿一些出来,我要求回螳螂川滇池出海口去写一次生。当Z老先生叮嘱我好好搞创作的时候,天色已近黄昏,他们正也替我绸缪着如何写生的方案了。有的说“滇池月夜”是昆明八景之首,指的就是太华山的月夜,在古人典籍的考据中,说的就是这里,没有必要跑到螳螂川去。也有的说,画中不是要有渔船的吗?这得去官渡,“官渡渔灯”也是八景之一,两者合而为一,不就更完美了么!“对了,还有“云津夜市”…,嗯,对!还有“螺𡶶叠翠”、“五华钟秀”…,“他要画的是滇池的月夜,你们跑题了”,一时间整个画店里激情沸腾的争论起来。“只要把滇池夜色表达出来,不一定非要具体的某个地点,滇池几百里,每个地点,每个角度,都有它独特的韵味,依我看大观楼的月夜最好,海埂的也不错,我建议他到这两个地方去看一看”。争辩声柔杂着欢笑,渐渐的虚微了,溶进了黄昏青苍的雾霭之中,几只暮归的渔船,摇荡着沧凉暝静,把他们的笑语声也一同划进了长长滇海的尽头。

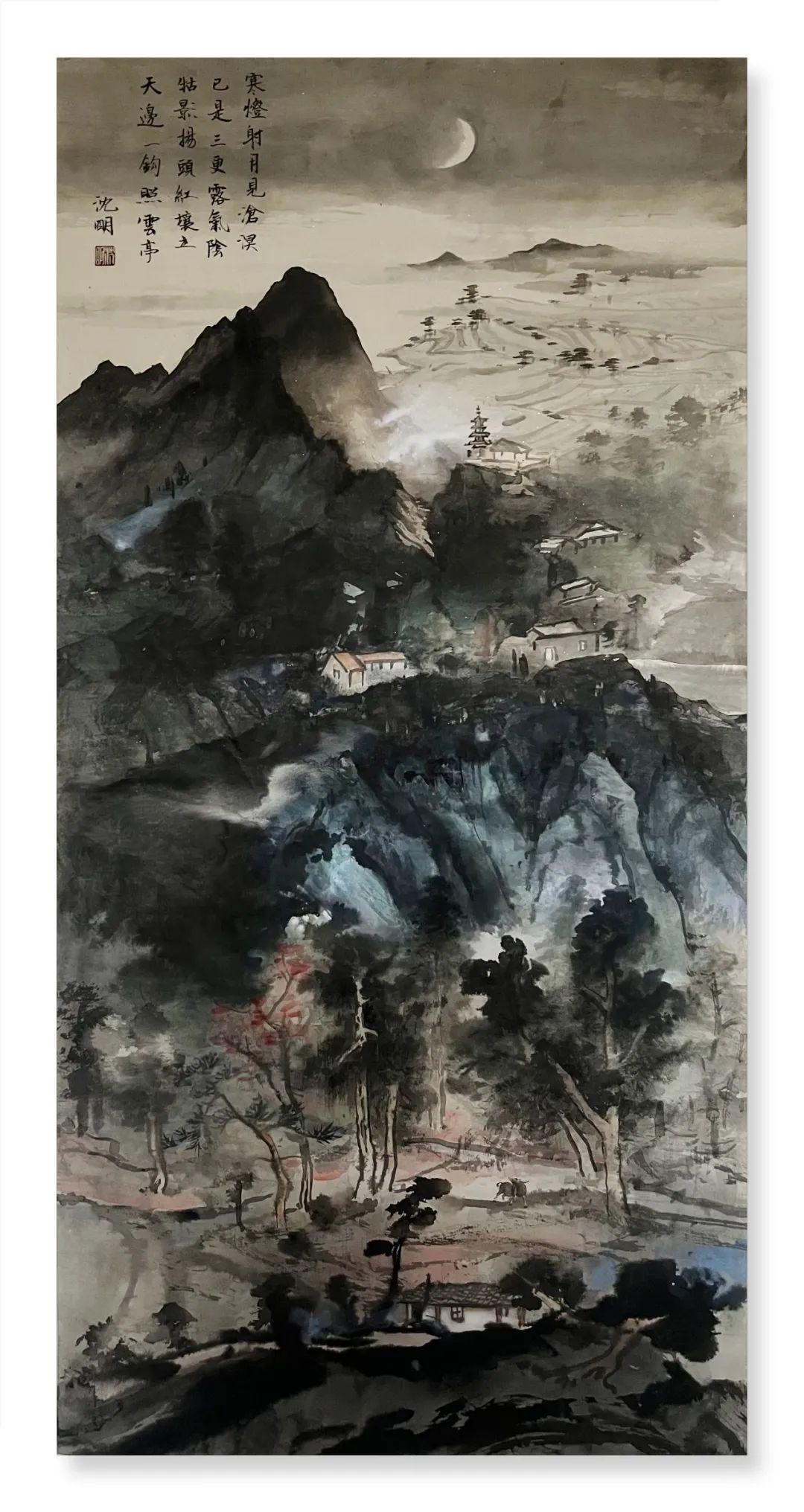

螳螂川上的影像也是模糊的,仿佛隔了数夜的碎梦,难以拼凑得整全,这些零碎的影像,在记忆里来来回回的翻转,翻腾出了海口河上;贯如垂虹的川字闸;黯淡如磨湮已久的碑迹,风声、水流声、乃至万沓的天籁,都已成为沉浸后的残音了。似乎又想起了;去回访同学F、H和B,因听母亲说:“前几天他们来找过你,好像那H手里还卷着一张画,大概是来约你去看他的画”。等我们约聚到了一起;是已坐到了夜幕降临后的F家里了,之前也是常在这里聚会的,邻接着的;就是很应景的李子园和茭瓜塘,这里也是我幼年时生活过的地方。不分彼此的我们,正值无猜无忌时年龄,寒暄的闲聊是多余的,H展开了他刚临摹完的吴伟的《秋江渔归图》——— '画上舟楫已泊岸,一钩淡月遥挂天边,几丛芦苇随风摇曳,一渔翁肩扛鱼杆,手里提着刚捕获的;用草绳穿扎的魚串,正踏在小桥上,转身仰首观月…,临摹得非常传神,纸色温润,呈现着古意,水墨淋漓,烘染着不俗的气息,引得我们一番的赞评后,把话题又转向了李后主的“无言独上西楼,月如钩”了。“赶快把你的“饭盒式”收录机拿出来,邓丽君唱的《虞美人》那磁带还在吗?”,我们一个劲的催着,歌声响起了~~“春花秋月何时了,往事知多少”,还未等磁盘全部转到头,又按下倒回键,一遍接着一遍的播放,大有永不觉其腻味的……!。那时情境是何等的快意,快意于“花间断肠”的柔腴,同时快意于“恰同学少年,风华正茂”洋溢着的壮怀,而感喟亡国之君的哀怆悲音,已飘升到了玄天之外。开国之主的浩然吞吐,则与江山共老。词章的幽古,音律的淑婉,也挠得我们一时兴起,竟放出了“课堂上的那些,就是现代“五言八韵””的狂话了,而现在的我们,有时𣎴是也摇头酸吟那曾经的“赋得”吗?,进而也想起某位哲人所说过的:“考试是最不合理的唯一合理方式”,再一次陷入到无可奈何之中去了……。椭圆的月儿刚从东边水泥厂的一个垭口露出了半轮银缺,夜气也似乎殊异于往日,带上一分的得意,也伴着三分的愁戚,揉杂着蛙语的喑鸣,笛吟般的蛩韵,和在这婉约如水的歌声里,在夜海中回荡着,盟动着我们渐渐高涨的激情,滇池夜泛的畅想越来越浓,而竟想到了;去海门村租一条渔船了。畅想的筹划就这么一路上的畅想着,满载着的希望,似乎我们的身影也融入进了古画,和古人“一涤尘襟”了。而拥有渔船的熟人,竟都出了海,筹划最终变成幻泡,方才后悔之前的决定没有早一点儿提前,而白折腾了些时辰,但又总觉因少了几分的节奏,而多出了几分的不足,余兴使然,夜泛的热情始终未至消散。椭圆形的月亮已升至黄龙山顶,海风夹着水腥气在月光中弥散着,我们又谈论起某刋物的封底;近期登载的那幅《柳岸夜泊图轴》了,就这么谈着、想着,在无觉秒针的飞转,把时间转入夜深的时候,我们已站在川字闸的桥头,逢见夜飞的鸟儿掠过柳梢,晚归的航船;帆影落定,浪拍沙碛的水响彻底停歌,才向着小渔村的方向走去,等待月儿的高挂了。

我再次站在川字闸桥头的时候,已是昨夜冁然兴尽的第二个月魄如晈的夜晚,H和B因工作;自不必说,最有可能玩月儿的F,估计此时又陶醉在“恰似一江春水向东流”里去了。观音寺的翠微顶上,笼罩着神秘的银昏,一团白云在黝青色的高天上裂变,云团的边缘;镶嵌着几重月照下的白光,聚散不定,如素练飘移。海口河上的夜风飕飕地吹拂着,轻漾着几只早已停泊在柳岸的渔船,在柳浪汀头,渲染上了一层钴白的薄青,那沉厚的乌蓝,浑如被水墨冲兑后的靛青,荡涤着朦胧的灯影,水波的漪扬,赓载着昨儿夜游后;惺忪而来的延展。从闸口冲涌下的激流,一圈圈的连叠成涡纹,打着旋儿的卷出无穷尽的灵思漫构,落想天外高深远怀的浑冥,蒙养在星际的河汉中,去虚睹那豹子山与黄龙山;两相交峙的阴剪,衔连月波洸朗的滇水,托聚出的滂浩的气场。水月的溶飏,海天的深广,使得那身轻影孤的鸿鹄,永无拘缚,也永无止境地去尽情怀揽这旷宇中;娵訾阴阳的地负海涵了。昨夜泛月的绮想,始终是没有圆满的,此刻正当月细风尖,苇堰披上了青莎,如何不去寻觅一丝憧憬,去弥补一下这缺失的意境呢,把心魂放浪在滇池焘奡无彊的四涾,神游八夤的影像幻异———在虚画中澄净浮想出几个年轻人的身影;在月华如水洗般的一叶扁舟中,纸灯笼晕黄的光;染映在几张稚嫩的脸上,掌船人自是不可少的,只隐略在画中而去了,但听得摇橹荡桨的击水声、随风轻吹的渔歌声,洋洋地荡出苇堰,从千条万点的绿杨曲水划过,划向芦柴湾的万顷渊镜,漂摇在浩瀚滇海的泱茫。或仰头举酒唤月,对膝簇头地拥在泛着黄晕的古籍中,去寻索古人悱恻的佳构,菲芳的词章。或乘槎仙游,翱翔在九天之上,太息鲲鹏待风、精卫衔石,激扬起你、我、他在凡尘世井间已夭阏的灵性,而这寥若片想的一刻,如流萤须臾,不可以比拟,亦不可以长存,莫如那一湾虚寒的月影,在鳞波跃动的微光中荡漾,亦莫如那鳞波跃动的微光上牵帆的人影,在怡然的慰借中,挹酌一缕霏凉的闲云,追恋着长水萦醉的酲梦。

从造纸厂喷出的蒸汽,轰隆隆的一阵长音,在山㘭间回响,白若掺入了雪花的冰雾,飘散在暗夜的林箐深处。远处工厂的车间里;也隐隐传来了钝圆的机器轰鸣声,置此情境中;却显得异常动人心焐,在耳际溶溶的舒驰着,环拱在辽际郛廓的纤碎夜障,裂裁成几段残烟,几抹浓黛了。

两艘夜行的帆船,一前一后;深锁在稀阔粼粼的波影里,从南至北;昧昧地冉动,渐渐淡出了我的视线,隐没进山阿的一角,沉沉睡去了。

东方的朝阳初醒了,落月即将西沉,我披着晨星又去读什么圣贤的书,若是这么;那还真是纯属虚构了,只因为熬夜在父亲看来是决不可取的,所以漫无边际的泛月仙游,到此则留一半亲揽,留一半虚幻,给滇池的远山近水、风烟变幻以及滇池的月夜,留下绰绰的回忆。

2024年8月于北京

沈明

古 树 诔

重兴寺的公园,就在我们往的小区的斜对街,需跨过一个人行天桥后,再往西走几十米。它原本是一个村子,就叫重兴寺,之前大约住有百十来户人家,而具体是什么时候变成公园的,我竟也不知道。这条街;无论前十年,或是近两年,不说是每天,也是经常过往的,在我的印象里,除了深冬和初春,它总是隐掩在幽邃中的,到了盛夏,则凉爽宜人,林冠繁茂的荫庇,唯有此处可以独享了。

据说重兴寺在古时就是一处寺庙,原名叫“重修寺”,后因口误而讹传,传成了重兴寺,现在又重修成了公园。我发现它变成公园;大约是在半年以前,而且是在路边的拦板拆除以后,给我的第一个印象:这里边的树;多、老、且古。

重兴寺的公园很美,而这美就源于这树的古,至于说那几个石碾和磨盘,作为一种象征性的景观点缀,这在房山甚至宋庄也是常见的,顶多是些老的物件儿,算不上是稀奇的。唯独那古树;给我带来一种奇异的感触,这种感触是一种历史气脉的承载,是这园的魂,这在附近的几个公园里;是很难遇得到的,也是唯一不算文物的古迹。

我不知道是古树感应到了我,还是我感应到了树的苍古,那还是在园林刚绽出新芽儿,天气依然残余着肃杀,林莽还依旧萧索的初春,在遛园儿的时候,无意中瞥见的;树身及树冠虽早已完全“婆娑”,但身形俨然撼人,而且需两个人以上才能合围过来的;𣎴知名的古异的树。旁边也还有一棵,情形也大致相彷,只是在树身的中段分了杈,在那分杈处,还略显出几分迟暮的生机。这两棵古树;一南一北恰巧相呼应在一条轴线上,与永通桥隔路相望。其中身形已完全“婆娑”的那一棵的周围,也还有几株高大的胡杨和豆槐,同样也只能算作老的树,因为那气象是完全不相像的,这种气象,和文化宫社稷宗庙的古柏不同,和景山公园钟鼎鸣食的古松也不同,倒象是很多年以前,去故宫看画展,在武英殿旁边的一个围院里看到的;有几分相似。是在禋祀禅堂、鼓磬经篆里又透出些许风尘的“野逸”,在沧桑的岁月里,吞纳日月入化的揉炼,佛呗香火的浸染,更是历经多少代人间烟火的沤罨,方能呈现出来的一种特别气质,是给人一种沉寂悠怀的旷达,在冥冥之中勾着我伫足而叹。

起初我被它吸引住的,实在的说;仅是因为它可以作为绘画素材的参照,用以补拙,或者说得再高雅一点儿;就是寄托那已用滥了的“思古幽情”,可以消遣片刻的聊赖,我每次回家路过,总有意无意的从它下面绕上一圈,然后带上满足离开的。而就在上一个月,它终于消失在我的视线中。起初我以为是自己弄错了方位,后来才在一畦草窠里;发现了它已被锯断的残桩,我立刻想到了;大概是担心它已脬朽的身躯,经不住飓风的摧折;而伤及游人,才将它伐去的。残桩高出地面一尺有余,平整的锯口上还残留一些锯屑,那年轮仿佛篆籀文字的书卷,记载着已沉湮的历史,亦仿佛刻录的光盘,存储着历史的真实影像,而这些文字和影像,在史籍中是找不到的,是永远也无法破解的,直到它有朝一日彻底化成灰泥。

人有灵魂,树同样是有的,那千虫百孔的瘿瘤,我想那是曾经的“坚船利炮”的硝烟战火留下的伤痕。在风云迭宕的特殊年代,曾也躲过了最后一座大殿;被一群疯狂的年轻人捣毁的厄运,但最终没有能逃过;因它年积月深的朽坏而带来的劫数,若被狂风摧折;又牵累路人而最终遭被砍伐的宿命。而现在留在我记忆里的,只是永远的宿影了,然而它的灵魂依然还在,那些承载着满满的;无法破解的历史的年轮化作尘埃后,飘散在时空中,涵濡在公园的每一个角落的水尘霏微,就是它灵魂的重载。

昔日的潇湘馆中人,至少还有落红残蕊可以扫,而我除了那残桩,没有兼寸的断枯可以抚宥,只有借助绘图;或者从古画中搜寻和它相似的影子,来默祭它,也借用古人“树犹如此,人何以堪”来思挽于它,绘一《枯树图》,使它的身影能得以暂存,愿它的朽木成为殓享它的椁柩,沉入泥土,育化万木的永生。

2024年8月18日于北京

沈明