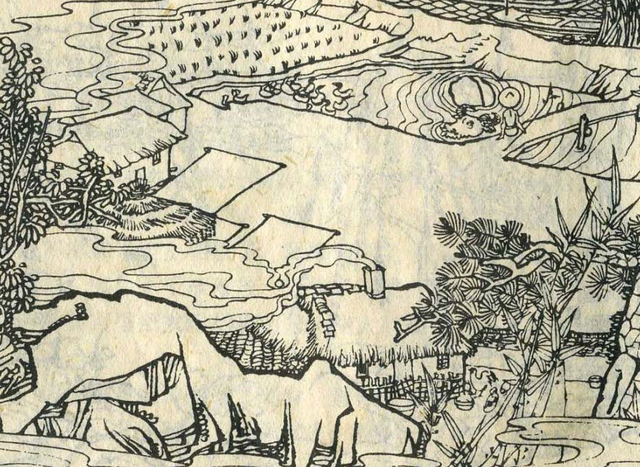

科尔沁草原上有一座平地拔起的巨岩,叫乌兰哈达(蒙语意思是红岩)。山脚下,有一个村庄,叫乌兰套海大队。夏天,这里野花喷香,绿草茵茵,一派盎然生机。

一匹铁青马飞奔而来,骑马的是乌兰套海大队党支部书记布日古德。本来,他正在旗里开会,昨夜突然接到家里来的电话:队长陶克决定搞分群游牧。他听说后乘马连夜赶回。

这时,一股长长的马群、牛群,正离开乌兰套海大队,向北方络绎不绝地缓缓流动,畜群后边的几辆车上,拉着蒙古包和其它游牧所需的东西。

“拦住它!”布日古德果断地拨转马头。霎时,他那匹高头白额的铁青马,犹如离弦的响箭,朝那股畜群飞驰过去,起落如梭的马蹄扬起了一道道尘土。

畜群旁边,老兽医嘎鲁正在马背上吹着口哨,可是他一发现布日古德时,满脸得意瞬间消失,一对豌豆眼转了转,趁人不注意,悄悄靠近一匹“生格子”马,冷不防用套马杆狠狠地戳了一下马肚。

那“生格子”马惊吼一声,尥起蹶子猛踢起来,于是受惊的马炸群了,乱跑乱撞。几百匹马咆哮着、拥挤着,就象破堤的汹涌洪流,滚滚卷去。

布日古德见到这情况,朝铁青马猛抽一鞭,向奔腾北上的马群斜插过去。马群发现有人追赶,跑得更欢了。铁青马奔跑了一夜,已是精疲力尽,很难追上那匹领头的马。

布日古德急中生智,往前一跃,跨上了一匹被撵上的枣红马,继续追赶。布日古德夺过嘎鲁手里的套马杆,奋不顾身跑到马群的前面,挡住了疯跑的马群。

马群放慢了速度,被布日古德“圈了”回来。布日古德下了枣红马,擦着汗涔涔的脸,向陆续赶上来的放牧员迎了过去。

老兽医嘎鲁牵着布日古德骑的那匹铁青马,脸上堆满笑容说:“布书记你真行!”布日古德看了嘎鲁一眼,没说话。他对这位好跟自己套近乎,说话没有准,见人皮笑肉不笑的兽医,没什么好感。

放牧员们七嘴八舌地议论着刚才发生的事情。嘎鲁说:“阳春三月,马群撒欢乱跑是常有的事,没什么大惊小怪的。”布日古德驳斥说:“这种撒欢乱跑会把整个马群葬送的,怎么不值得警惕?!”

布日古德转身对放牧员们说:“同志们,把畜群赶回咱们队里吧!咱们贫下中牧不能再走逐水草而居,靠天养畜的老路子。”一听回群,嘎鲁连忙阻拦:“嘿嘿,布支书,这股畜群上图尔吉山游牧,可是陶克队长决定的。”

布日古德说: “大家先回去,支部还要研究,同志们再讨论一下,大搞游牧是不是合适? "放牧员们都同意布日古德的意见,高高兴兴地赶着畜群往回返。

布日古德骑在铁青马上,看着嘎鲁的背影,心想:想当年,嘎鲁也当过一段大队干部,他大搞游牧、搞倒卖牲畜的勾当,犯了错误下了台,陶克队长做出这样的决定,是否跟他有关呢?

布日古德回到大队时,陶克队长正在办公室里打电话。一见布日古德回来了,急忙高兴地迎上来。

“旗里的会开完了?”“还没哩,我提前两天回来了。”“提前干啥,家里有我有啥不放心的,眼下咱队分出几百头大牲畜往图尔吉山游牧去啦。”陶克一边兴致勃勃地说着,一边拉布日古德在椅子上坐下来。

布日古德问:“老陶!象这样大事,为什么不经支部研究、群众讨论就作决定呢?”“瞎,你去开会,托雅大姐生病住院,我就作主决定了。你放心吧,群众是有积极性的。”陶克显得有点不高兴了。

布日古德又问道:“咱乌兰哈达有建设不完的辽阔草牧场,为啥非得跑到几百里远的图尔吉山去游牧?”陶克掰着手指头摆了摆草牧场的困难和去图尔吉山的必要性。强调为了保住牧业红旗,必须走这条路。

布口古德站起来,尖锐地指出:草牧场退化,是以前不建设草原,滥垦滥牧所造成的。现在不能因为草场退化就放弃它,重走逐水草而居的老路。

听到“走老路”,陶克坐不住了,“腾”地站了起来,把脸一沉说:“死守这穷草地算是走新路啦?每年六十万斤越冬饲草从哪来?”“靠咱们广大牧民的双手,要建设草库伦,要大搞人工种草。”布日古德不慌不忙地说着。

“种的那二百亩草填不满两头牛的嘴,游牧的畜群已经出发了。”陶克心想,生米做成了熟饭,想改变主意也来不及了。他一边说着,一边操起电话,想挂刚才没挂通的图尔吉山的长途电话。

布日古德走上前,用手压住电话机说:“老陶!用不着打了,游牧的畜群叫我半路上拦回来了。”“啊?!你······”陶克队长气得半天说不出话来。

陶克发火了。他把袖管往上一绾,右腕上露出一道褐红色的伤疤来。这伤疤是他在解放温都王府的战斗中,为了掩护战友布日古德受的伤。他喊道:“我说布日古德,你就这样对待我?”说完,一甩手走了。

“老陶!别走!”布日古德追到门口,陶克已走远了。他手扶门框,望着这个曾经舍生忘死救过他的战友背影,心潮起伏,布日古德想了很久:老陶!老陶!我帮助你不够。我们一定要把你拽过来。

布日古德决定去公社卫生院找支部委员、大队贫协主任托雅商量,不料托雅已经出院。回来的路上,他边走边想:听说这些日子嘎鲁经常请老陶喝酒,这里恐怕有鬼啊。

路过那二百亩人工草场时,布日古德忽然发现草场上有个人影,走近一看,原来托雅正蹲在那儿薅着苜蓿草间的杂草。霎时,一股暖流传过布日古德的心房。

托雅看见布日古德,高兴地站了起来,但她的腿微微一颤,身体摇晃一下。布日古德扶住她说:“托雅大姐,您的腿还没有好呢,您不该提前出院。”

“好利索啦!”托雅爽快地说着,为证实自己的话,她挺起腰板迈开大步,倔强地走了起来。

布日古德和托雅坐在散发着芳香的人工草场上,交谈着队里发生的问题。托雅也觉得:应该拦回游牧的畜群,不能再走逐水草而居的老路。陶克的思想是危险的,应该猛击一掌。

布日古德望着绿油油的人工草,满怀信心地说:“我有个大胆想法,今年搞两千亩人工种草,这样不仅可以解决饲草的困难,更主要的是加快了牧业学大寨的步伐。”托雅热情支持,说道:“对,闯路就得这样。”

布日古德从马背上的口袋里捧出一把草籽,对托雅说:“看,这是我刚从公社弄来的。公社领导很支持咱们的想法,一下子就给了咱们这么多。”

夜里,来了一场暴风雨。第二天大清早,布日古德乘马想找陶克好好谈一谈。他想:目前群众大干社会主义的劲头很足,但要搞好草原建设,领导班子要思想统一,要拧成一股劲。

“布书记!”一位青年骑马奔过来急喊:“咱们的二百亩人工草场,夜里窜进马群都给破坏了。”布日古德心里一惊,急忙向草场驰去。

赶到现场一看,二百亩苜蓿草、草木犀有些被踩进泥里,有些只剩下根茬,一片乱糊糟。

“夜里谁放的马群?”““酒鬼”放的夜马,他说下暴雨马炸了群,没挡住。”布日古德想:“酒鬼”巴拉吉是个富裕中牧,平时好喝酒,对集体不怎么关心,是疏忽大意还是······”布日古德预感到事情有些复杂。

很多社员赶来了。““酒鬼”跑哪儿去了?找他算帐!”“对,找他去。”愤怒的社员们把目光都集中在布日古德身上,等他发话。

布日古德并没有发怒,他蹲下身仔细查看着,心想:夜里是东南风,要是来暴雨炸的群,马顺风,牛顶风,马群应该往西北跑才对,怎么蹄印都是往东南踩过去了呢?再者,马蹄印很清楚。炸群的马还有空吃草吗?

闻讯赶来的托雅说:“人工草场出了事,队里也跟着谣言四起,说什么“要想草原变,除非公牛身上挤出奶。”这谣言和破坏草场的目的一样,就是想叫我们放弃人工种草,放弃草原建设,分群游牧走回头路。”

愤怒的社员齐声怒吼:“决不能走分群游牧的老路,想二上图尔吉山绝对办不到。”“一定要把草原建设好!”布日古德和托雅看到社员们大干社会主义的激情,心里很高兴。

就在这同时,嘎鲁正在陶克队长家里煽风:“哎呀,队长!你还这么清闲的喝茶哩,队里乱套了。那二百亩人工草场昨夜进了马群,践踏个一溜十三遭,全完啦。”

陶克呼地站起来:“我早就说过,在咱这儿摘人工种草比扳倒乌兰哈达还难嘛!”“是啊,还是咱队长有远见啊,这大草原无遮无拦,就是种出铁草也挡不住这几千头野牲口的蹄子啊。”嘎鲁急忙随声附和地说。

一见队长听得入耳,嘎鲁又说:“你是队长,又是副支书,人争一口气,佛争一炉香,该说说话了。再这么闹腾,到时候一没饲草,二没游牧,集体、个人都受损失,你这当队长的可要吃不了兜着走!”

陶克队长气极了:“我找他去。”拽门就往外走。嘎鲁狡狯地笑着,也溜走了。

陶克在乌兰哈达脚下碰见了往回走的布日古德和托雅。陶克火冒三丈:“我说不行,你们偏不听,这回尝到苦头了吧。”

布日古德平静地说。“这是甜头,不是苦头。失败了二百亩,咱们找了原因,再种它两千亩。”一听这话,陶克更火了:“什么,还要种草,不行,我坚决反对。”接着就摆出了一大堆不能再种的理由。

布日古德说; “老陶!在这儿种草,是有一些困难,但是我们不能在困难面前当逃兵啊。”“什么,我是逃兵?亏你说得出口。算啦,我这队长啥也作不了主,不干啦!”陶克怒不可遏地一甩两袖,大步流星地走了。

“站住。”一直没插言的托雅大吼一声。陶克一下子怔住了。托雅大步走过来,向旁一指,“那边去!”那边是高高的乌兰哈达,一座纪念碑庄严地屹立在它的半腰。

三人一起来到纪念碑前。托雅说:“我真没想到,你今天变成了这样。你想跑到图尔吉山靠天养畜,走的是哪条路?要是那里的草场也退化了,你又跑到哪儿去?”

布日古德从怀里掏出一个小包,一层层地打开,最后拿出一把蒙古刀来。“老陶!你好好看看这把刀吧。”

陶克接过刀来,两手紧紧地握希它,贴在胸脯上,那十八年前的往事,一幕幕又清晰地展现在他的眼前······

一九四七年春,解放战争的炮声震撼着科尔沁草原。哈达脚下的温都王府惶恐不安,王爷及其狗腿子预感到末日的到来,强迫牧民为他们修筑防御工事。年仅十六七岁的布和陶克也被抓来修炮楼。

王爷府的奴隶丹森大叔是党的地下交通员。他悄悄地向被迫修筑炮楼的牧民传播革命的道理,要大家起来反抗王公贵族的残酷压榨。

一天,王爷管家道尔吉看到精疲力尽的小陶克在休息,扬起皮鞭就打,边打边骂:“你还敢不干活!”布日古德看见自己的伙伴被打,赶上前去阻拦。

暴跳如雷的道尔吉,喊来王府反革命武装“黑马队”,把布日古德和陶克反绑起来,吊在马棚里,狠狠地毒打。

深夜,丹森大叔和王府奴隶托雅大姐来搭救他们。丹森大叔拿出一把雪亮的蒙古刀,割断绑在布日古德和陶克身上的绳子,亲切地对他们说:“孩子!赶快去找人民解放军。”

按照丹森大叔的指点,布日古德和陶克找到了人民的军队。这两位苦大仇深的小牧民成为光荣的解放军战士。

那一年秋天,布日古德和陶克所在的骑兵部队奉命消灭温都王府的“黑马队”,解放乌兰哈达这一带。一个漆黑的夜晚,他俩带着侦察任务,爬上王府后院围墙,摸进了王府。

布日古德和陶克找到了丹森大叔和托雅大姐,了解到“黑马队”防卫的情况。

当丹森大叔送他俩出来,快走到后院的时候,突然闯来一只王府看家的恶狗,汪汪地叫了起来,把敌人惊动了。随着传来一片狂叫的声音:“给我抓活的!”

“孩子!快登上我的肩膀,爬墙出去! ” “大叔,您呢?” “别管我,完成任务要紧!”丹森大叔一面催促他俩快走,一面拔出那把蒙古刀,准备和追来的敌人搏斗。

担负掩护任务的陶克,举枪射倒了两个敌人,当他爬上墙头时,自已的手腕也受了伤。

黑马队员步步逼近丹森大叔,一个胖家伙正得意地嗥叫:“你算跑不了罗!”丹森大叔举起蒙古刀一下结果了他的狗命。当丹森大叔刺向另一个家伙时,一颗罪恶的子弹射进了他的胸膛。

布日古德和陶克含着悲愤的眼泪离开丹森大叔,骑上骏马,飞驰而返。

第二天,部队消灭了“黑马队”,攻下了温都王府。布日古德和陶克找见了丹森大叔的尸体,看见丹森大叔手里还紧攥着那把染着污血的蒙古刀。

党和人民将这位革命的烈士、英雄的老人埋葬在乌兰哈达山上。丹森大叔永远和草原人民在一起。

“老陶!”布日古德沉痛地说:“我们要永远记住那些流血牺牲的革命先烈,不要辜负他们的期望,要继续革命,永远向前。”布日古德的话打断了陶克的回忆,陶克感到自己没有尽到应有的责任。

布日古德又进一步说:“就拿这次二百亩人工草场遭到破坏来说吧,根本不是下暴雨马炸群进去的,而是暴雨过后,有人把马群赶进去的。根据群众反映,嘎鲁这人非常可疑。”陶克听了,心里猛地一震。

托雅也在一旁说:“也不看看嘎鲁是啥人。他翻啥本你就念啥经。人容易听甜言上当,马容易踏软地失蹄呀。”陶克惭愧地低下了头。

布日古德满怀深情地说:“老陶!咱们从解放战争到建设社会主义新牧区一直战斗在一起,你为革命立过功,但现在不能停步不前那!广大群众多么希望咱能带领他们大干特干,彻底改变草原的面貌那。”

陶克慢慢地站起来,走到纪念碑下肃然伫立,两行热泪顺着他那倔强的高颧骨滴落下来了。

第二天,布日古德带领党支部的同志们,来到二百亩人工草场。经过群众抢救,阳光雨露又使这苜蓿草和草木犀重新恢复了生机。

布日古德挖出一棵苜蓿草和一棵野生草相比较:“苜蓿草能活二三十年,亩产能达一千斤,号称牧草之王。靠天养畜就象这棵野生草,茎短叶黄根底浅,靠我们自己建设草原,就象这棵苜蓿草,根深叶茂节节高啊!”

陶克伸出双手,接过苜蓿草,看了又看,摸了又摸,从心坎里蹦出一句话来:“老布!咱们干吧!”

乌兰哈达脚下沸腾起来了!白天,红旗在草浪上飞卷;夜晚,灯火在荒甸上燃烧。在党支部领导下,广大社员为建设草库伦,培育人工草场而紧张战斗着。

这天晚上掌灯时分,嘎鲁忐忑不安地来到“酒鬼”巴拉吉家里,一进门,见布日古德在这里。全身震了一下,但马上陪着笑脸道:嘿嘿,布支书,您也在这儿,听说巴拉吉病了,我来看望一下。”

嘎鲁走近巴拉吉身边:“巴拉吉兄弟,我看你是喝酒过多引起的神经性头疼,以后你干脆戒酒得了,不然,这病闹大了就不好办哪。”说完,冲巴拉吉“嘿嘿”笑两声就走了。

布日古德看到巴拉吉的脸上有些不安的神色,便温和地对他说:“巴拉吉同志,你要擦亮眼睛,千万不要上别人的圈套啊。”巴拉吉结结巴巴地说:“布支书,我说出来后,你们真的不把我送到法院去吧。”

布日古德给他反复讲明了党对富裕中牧的政策,巴拉吉放心了,这才说出了那天夜里的一件事:“那天夜里,暴雨过后,嘎鲁来找我,约我喝酒,可是那酒不知怎么那么有劲,一会儿我就迷迷糊糊地醉倒睡过去了。”

“不知过了多长时间,嘎鲁突然推醒我说:“惹祸了,马群进人工草场了。这回,布日古德是不能轻饶你了。'我吓得不知道怎么办,他关心地说:“他们问你,你就说下暴雨马炸了群,没挡住。千万不可露出一个酒字来。'”

布日古德听了这番话,心里更加明白了。这一系列破坏活动都是嘎鲁搞的。他又安慰了巴拉吉几句,就出门向大队部走去。

刚才,嘎鲁从巴拉吉家里出来,左思右想,凶多吉少。本想借巴拉吉的手破坏人工草场,鼓动陶克重上图尔吉山,以便借机偷盗和贩卖牲畜,没想到全失败了。不如出去躲几天,也好往图尔吉山向那个老朋友报个信。

嘎鲁路过大队部看见屋里炕上摆着一溜浸泡草籽的大锅小盆,四周连个人影也没有。他狞笑一声,便从怀里掏出一包准备好的东西,就要往草籽里洒。

“住手!”门口出现了布日古德,只见他手里飞出一根打猎时用的“套米棒”,不偏不倚正好打在嘎鲁的手腕上。嘎鲁“哎哟”一声失手掉下了那包儿,包儿里用来杀伤草籽的“西马津”洒了一地。

嘎鲁一见是布日古德,“叭哒”一声跪在地上。用腿压住那包“西马津”,鬼哭狼嚎地说: “布支书饶命,布支书,饶命!”

布日古德拣起那包“西马津”,轻蔑地看着嘎鲁说:“不要再演戏了,你要彻底坦白你的一切罪恶活动,我再告诉你,图尔吉山牧场的你那个老朋友已经依法逮捕了。”嘎鲁听到这消息就象霜打的秋草耷拉下了脑袋。

又是一个战斗的早晨。乌兰哈达烈士纪念碑前,一个誓师大会已进入尾声,两个民兵穿过愤怒的人群押下脸色灰白的嘎鲁,口号声震天动地。

陶克敲着脑门说:“没想到哇,种草还有这么复杂的阶级斗争。唉,怪我路线斗争觉悟和继续革命的觉悟不高,才没有识破敌人的诡计,当了他的挡箭牌,我真浑啊!······”

布日古德蹬上块青牛石,有力地说:“今天我们揪出了嘎鲁,今后,在毛主席、共产党领导下,要更好地建设我们的新草原。”

沸腾的人群汇成滚滚洪流,向乌兰哈达草场浩浩荡荡地进发了。红旗猎猎,战歌嘹亮,播种乌兰套海第一代人工草的战斗打响了!