清三代青花山水的发展与同时期的四王文人画存在紧密联系,在其风格特征、布局、工艺技法等方面,呈现出受四王正统画派的影响。

但并非对其全盘接受,而是扬弃四王绘画技法,在改进了青花山水纹绘制工艺的基础上,融合借鉴其他优秀工艺形式,从而在客观和主观方面呈现出超越性,为陶瓷装饰艺术的发展提供了新的思路。

一、清三代青花山水受四王正统画派影响的渊源

一、清三代青花山水受四王正统画派影响的渊源青花山水纹样的研究,学术界多将目光放在明清的演变及青花山水的写意性特征上,对青花山水和四王文人画的联系却鲜有提及,但在青花山水的发展过程中,文人画的发展与传播在其中扮演了极为关键的角色。

就“四王”的“人脉”来说,以王时敏直接师承董其昌为源头……经元代黄公望等的实践,由董其昌以“南北宗论”的理论及其规导的画法接力,打开了“文人画”思想传承发展的通道。

“四王”通过“仿古”“摹古”,求得画源“正脉”“不求奇峭”的中和之美,笔墨严谨,重视法度,因而在清初成为画坛的正统与主流。

在改朝换代社会动荡之时的民心所向和文化归属。清初社会动荡,弱势文化主动权取代强势文化带来了文化错乱的问题,整个社会充满了无序、错乱和动荡;国政昏暗时,文人常通过游览山川,借画抒意,表达对浊世的否定和对理想的向往。

如王维的“画乃吾自画”思想,宗炳的“畅神”说,以及顾恺之的“形神”论等,山水画中体现的是对自由情感的表达,更符合当时民众心里需求。

“四王”画派,尊崇复古,起到了文化上的带领作用,不仅是对前代画作风格、技法的继承,也是对中国画中思想观念的认同和继承,是对历史文脉的存续和保留。

清代帝王对文艺教化的重视,上层审美对民间审美的渗透。清代帝王更加重视文艺作品对世人的教化作用,“上有所好,下必甚焉”,推崇四王的画作与画风,尊崇儒家理学、伦理纲常,器以载道的思想。

题材上反映农本思想及充满生活气息的画作,通过版画或印刷的形式广泛流传。瓷业一直延续着明末“官搭民烧”的形式,大批受过官方训练的工匠涌向民间。

在此过程中也不断吸收官窑器的优点,不论是绘画还是工艺均得到发展;文人画在不断丰富自身语言和表现力的同时,还通过多样化的介质载体和传播方式,影响了社会大众的生活方式和审美情趣。

明代末期商品经济的发展,民间艺术组织机构和社会团体的出现。随着明末资本主义萌芽出现,商品经济得到发展,民间的书画交易越发频繁,历代名画交易对象也几乎都是古山水,交易对象也大多都是文人,但清代书画古玩代理人“经济”“牙”“引商”等相继出现。

使得以四王绘画为首的娄东画派和虞山画派在清朝的传播更加广泛,四王文人画不仅只在上层阶级之间欣赏流传,更是通过民间团体和印刷、版画等多种艺术形式在民间广泛传播,从而影响到民间窑口青花山水纹样的繁荣与发展。

二、清三代青花山水的表现特征

二、清三代青花山水的表现特征“山水”纹样,早在先秦时便出现在工艺器物之上,多借助山川自然之景,表现古人对自然世界的理解,以抒发内心的情感,青花山水便是其中的集大成者,有着独特的艺术表现手法;元代青花构图饱满层次丰富。

但山水是仅作为背景故事而成为辅助性装饰纹饰、明代青花吸收文人画的绘画手法,纹样绘制相较前朝更加细腻,但为了突出作为主体的人,山石的比例相对较小;直到清朝山水纹样才成为独立的装饰纹样,在瓷器装饰纹样中特点鲜明、独树一帜。

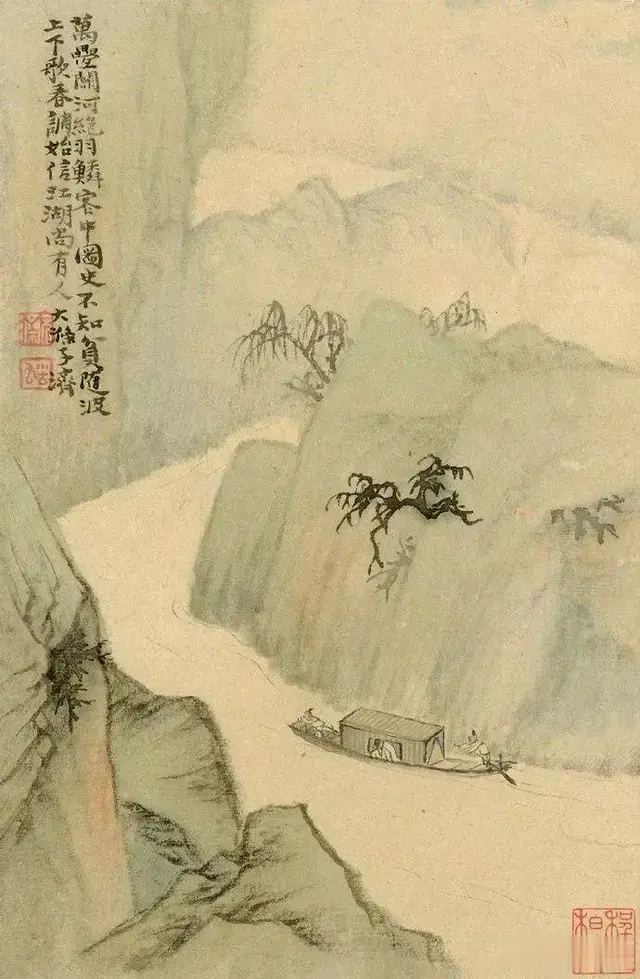

尤以清三代青花山水纹样最为精美,最具有代表性。清康熙时期的青花山水纹样特征可概括为:凝重清幽,苍劲有力。清康熙时期青花山水在某种程度上仍保存着明末青花山水的特点,在山水纹样上吸收“浙派”山水的特点。

但这一时期相较于明代绘画技法更加成熟,多使用斧劈皴的画法,使得山体走势如刀削斧凿,蔚为壮观;也出现了少量披麻皴的技法,笔法上表现的较为简单,更为豪放粗犷;如2020年10月19日北京保利拍卖会上的清康熙青花山水图铃铛杯,极具这一时期青花山水纹的特点。

工艺方面吸收借鉴了中国纸本画“墨分五色”之法,《陶雅》中这样记载:“其青花一色,见深见浅,有一瓶一罐而分之七色、九色之多,娇翠欲滴”。

虽只使用青花一种表现方式,但一笔一画间有色阶区分,以墨色深浅表现和用笔表现远近虚实,在构图和画面表现上更加注重意境营造,留白恰到好处,也在一定程度上吸收借鉴西洋技法,有高光阴影等的表现,更具立体效果。

三、清三代青花山水纹样对四王绘画风格及技法的扬弃

三、清三代青花山水纹样对四王绘画风格及技法的扬弃清初以四王为主流的正统画派有着极为广泛的传播。民间商品经济的发展也加速了上层审美对下层审美渗透的进程,原本只能被贵族阶级享有的文人画。

通过青花山水这一工艺表现手法,以民间日用瓷器的形式逐渐走入寻常百姓的视野,在此过程中,四王文人山水画对青花山水的表现产生了大影响,青花山水发扬了四王绘画以下特点。

画面布局由边缘到中央,更重视画面意境的表现。清代之前青花山水纹样或作为画面边饰,开光部分的装饰抑或是作为人物背景出现的辅助纹饰,以图案化或适合纹样的形态展现。

但随着四王文人画的出现和繁荣,上层审美逐渐渗透到民间审美,青花山水纹样由次要纹饰上升至主要纹饰,而位置的由边缘到中央也印证了青花山水纹样这一纹样地位的上升,山水纹样逐渐占据画面主导,工艺特征的边饰逐渐弱化,通景青花山水大量出现。

立体器物周身以山水纹样装饰,其构图和明暗虚实的对比和构图布局越发重要,无论在哪一面观看都是一幅完整的山水图景,从而达到更具意境美的展现。

画面技法由随意到工整,更注重工艺笔法的表现。四王文人画极为重视摹古,尤其重视对前代绘画风格和技法的延续,随着四王文人画及以四王风格为代表的娄东画派以及虞山派的影响和传播,当时社会整体对四王画作的推崇。

国画中的用笔皴法和设色技法逐渐影响到陶瓷绘画,吸收国画技法从而改进工艺上的笔法技巧和设色技法。

不论是清康熙时期的墨分五色、雍正时期对皴法的综合运用、还是乾隆时期对画面笔法的精细化改良,青花山水纹样逐渐由图案性向装饰性过度,用笔由随意到工整,更加重视画面的虚实结合,以及构图和画面意境的营造。

画面含义由他者转向自我,更重视民间文化属性的表现。四王山水文人画其含义不仅是对前代绘画风格和技法的延续,也是对中国画中所蕴含的文化、观念等的继承和发展。

文人画代表着个人意志的觉醒,绘画属性从此不再仅是为了宗教性、政治性、或是帝王审美的工具,而是在此之中演化出了个体,成为表达个体情感的媒介。

清三代青花山水纹样不仅描绘群山流水等自然景色、也对文人游道、耕种等题材有所表现,满足民间审美生活的需要,也是上层文化对民间审美的渗透,展现新的时代风貌和民间淳朴自然的风情。

清三代青花山水纹样因收到当时主流审美四王文人画的影响从而出现图案性向绘画性的转变,一定程度上影响了青花山水纹样绘画和工艺的进步。

但清三代青花山水纹样却不是全盘接受四王绘画的风格,而是与青花的工艺特性和当时的民间社会文化、风俗相结合,从而摒弃四王绘画的弊端,主要体现在以下两个方面。

道法自然,纹样绘画风格更为朴实。四王善于吸收前代技法和艺术特点,注重画面的经营位置和结构气势,但因循守旧,却被前人的笔墨技法和风格约束,有泥古的弊端,一定程度上阻碍艺术的发展。

而民间窑口生于自然长于自然,亲近体察大自然的造化之美,对这个生存的自然环境理解更为深刻,画师在绘画过程中更多的遵循心中的感悟,下笔如有神,一定程度上避免了泥古和过于刻板的装饰艺术形式,在绘画上的表现呈现出更加写意、朴实自然的特点。

创作自由,纹样绘画表现更为多变。四王绘画受到统治者的追捧,在百年间都处于正统地位,其绘画作品和理论成为了“范本”,但于此同时也受到越来越多的限制和规训,构图了无新意、题材乏善可陈。

清代青花艺人大部分来自民间的陶瓷工匠,他们往往是以民间艺术为根本,具有一种浓厚的民俗思维和内在的东方文化审美的民间特质。

有着丰富多彩的图案形式和深厚的文化内涵;这一方面是民间的创作环境更加自由,民俗文化活动更为丰富多样,其中不乏用笔和题材的大胆创新。

另一方面,清代青花瓷在国内外均十分畅销,需求量极大,同一件器物上的纹样装饰可能由几个人共同绘制,呈现出更加自由多变的艺术表现。

结语

结语清三代青花山水纹样在其表现上呈现出绘画性和图案性相结合的特点,一定程度上吸收借鉴了清四王文人画的笔墨技法和艺术风格,但却不是一板一眼的全盘接受,而是建立在保留青花工艺装饰艺术特征的基础上。

吸收四王绘画中的优点,摒弃其泥古、脱离自然的局限性,并表现出物质和精神的双重超越性。不仅是创新新的陶瓷艺术表现形式,也反映出上层文化对民间文化的影响以及上层文化和世俗文化的融合。

这种新的探索形式,对清代其他工艺美术以及近代陶瓷艺术的发展也产生了深远的影响。

参考文献

参考文献《青花山水的发展溯源》

《清代“四王”的师古画风及其影响》

《清代外销瓷山水纹饰研究》