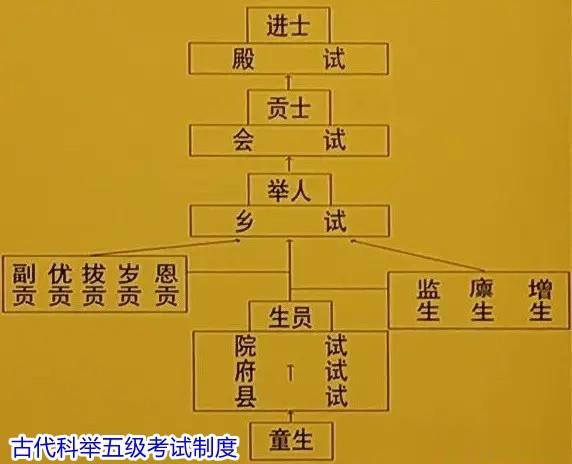

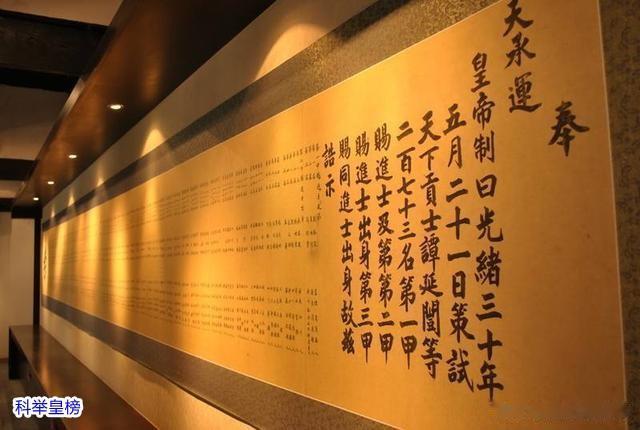

古代科举考试,朝廷是如何防止考生作弊的? 古代科考为了公平性,首先会实行“锁院”,将考官和工作人员实行隔离,放榜时才能出来。但是也避免不了考生和考官联合作弊。 于是发明了第一招“糊名法”,顾名思义就是将考生的姓名遮封住或是裁去,以防止评卷官徇私舞弊,故而称为糊名法。 不过唐朝初期,科举考试还并不完善,虽然在南北朝时期就萌发了科举制度,隋朝时也有分科举人与进士科,但较为完善的科举制度真正成型是在唐朝。 而且在唐朝初期,科举考试制度还不完善,走关系的人特别多,女皇武则天为了公平起见,于是发明了糊名法,将考生的姓名、籍贯和初定等第(等级次第),等一切有关考生的在试卷上信息糊住,以防科举考试官员徇私作弊。 不过不久后就出现了新的问题,一些考生为了让考官能认出自己,就故意在考卷上做上和考官约定的标记,真是“上有政策,下游对策”。 为了解决这个问题,北宋时期又发明了“誊录法”,由专门官吏将考生的试卷再重新抄写一份,交由“封弥官”存档,封弥官糊名确认无误后再送给复考官批阅。 在“糊名法”和“誊录法”结合之下,作弊考生请托无门,科举考官也无法刻意打压或抬举某位考生。 除此之外,朝廷为了让真正有才能的人成为进士及第者(进士),还增加了殿试环节,由皇帝亲自出题考试,考生当场答题,最后由皇帝亲自选出三甲。 也就是我们熟知的状元、榜眼、探花,为一甲三名,合称“三鼎甲”,赐进士及第。二甲考生赐进士出身,三甲赐同进士出身。 明清时期,又增加了院试和乡试两级考试,正式形成童试、院试、乡试、会试、殿试五级考试制度,无形间加大了科举考试难度。 @历史紫陌阁,回味更多历史,下期更精彩。