阴阳是术数中极为基础的概念,它确立了术数辩证统一的观点,强调万物皆具两面性。

阴阳二字由“侌”“

昜”二字衍生而来。在西周末期,阴阳与风雨晦明共同构成“六气”,并开始用于阐释吉凶:

伯阳甫道:“周室即将衰亡。天地之气,有序运行;若失其序,民生必乱。阳气伏而不出,阴气迫而不升,于是才有地震。如今三川俱震,实乃阳气失其所托而被阴气填堵。”

需注意,在此时,阴阳与周易仍属两个独立体系,且与周易八卦尚无瓜葛。缘何如此?首先,《周易》原文并未提及阴阳概念,甚至连“阳”字亦未出现。至于所谓的“阴”,仅见于“鸣鹤在阴,其子和之”,而此处的“阴”指的是树荫,非阴阳概念中的“阴”。也许有人会问,阴爻阳爻究竟是从何而来呢?在这里,我们需要作出一些解释。

在湖北孝感,曾出土过一件中方鼎,其上的铭文末尾有两个“奇字”。此后,在中国多地的出土文物中,都陆续出现了这种“奇字”。然而,在很长一段时间里,对于“奇字”的含义,学者们都未能给出确切答案。直到李学勤先生提出,“奇字”实际上是某种数字的组合。到了 1978 年,张政烺先生进一步指出,“奇字”与卦画有关,很可能是占筮之数。也就是说,爻最初是以数字来加以区分的,具体来说就是以奇数与偶数来进行界定。

在《周易》的爻辞中,我们常能见到用数字来区分卦爻的表述,比如上六、六三、初九、九五、九三等等,其中的三、六为偶数,初、九为奇数。此后,《周易》与南方荆楚文化的阴阳学说相互交融,这些爻才被赋予了阴爻与阳爻的称谓。战国时期的《易传》,便是《周易》与阴阳融合的重要代表著作。

接下来,我们谈谈周易与五行的关系。五行,即金木水火土,从西周末至战国,经历了一个不断演变的过程,直至战国时期基本臻于完善。

一般认为,五行的前身可追溯至殷商时期以中商为中心所确定的“五方”。

例如,在干支纪日的己巳日,王进行占卜,询问今年商是否能获得丰收,王根据占卜结果说:“吉。”

在东方的土地会获得丰收。

在南方的土地会获得丰收。

在西方的土地会获得丰收。

在北方的土地会获得丰收。

接着,继“五方”之后,又出现了“五臣”(帝五臣正/帝五丰臣)、“五火”等观念。由此可见,殷人崇尚“五”,虽然此时五行的观念尚未完全形成,但“五”这个概念已经存在。

而后,在西周或春秋时期的《尚书·洪范》中,有如下记载:

“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼

穑。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。”

只是这时的五行在本质上就是《左传》、《国语》里面所说的“五材”,重点是指社会中的五种物质资源,即便生克理论已经产生,但始终还是没有得到很好的发展。

直到战国末期,创建“五德终始说”的邹衍正式把五行归入了哲学范畴,并构建起一套相对完备的五行生克体系,至此五行已不局限于元素、物质或者某一具体物质的范畴了(所以看着现在那些所谓的聪明人说五行是古人认为的五种物质等等,我只能慨叹无知的可怕)。

“自齐威王、齐宣王的时候起,邹衍一类的人士论著了‘终始五德之运’,等到秦始皇称帝,齐国人就把它上奏,于是秦始皇就采纳了它。”

又:“秦始皇推演终始五德的传承,认为周朝得到火德,秦朝取代周朝,应遵从五行相克的原则,现在是水德的开始。”

——《史记》

那么五行是何时与周易相结合的呢?

上文源自春秋时期的《左传》,从中可以看出,五行被切实地运用到了周易的卦占当中,只是在春秋时期的其他文献里,五行与卦占的结合运用极为少见,因此春秋时期五行是否与卦占结合还难以定论。

不过,战国末期五行学说成熟以后,到西汉后期五行与卦占的结合已经比较普遍了。

阴阳与五行

正如前文所说的阴阳与周易、五行与周易不是同一个体系,阴阳和五行也不例外。

东方称为星,对应的季节是春,

其气称为风,风生木与骨。

南方称为日,对应的季节是夏,

其气称为阳,阳生火与气。

中央称为土,土德确实辅助四季的更替,

以风雨调节,土的力量也增强了。

西方称为辰,对应的季节是秋,

其气称为阴,阴生金与甲。

北方称为月,对应的季节是冬,

其气称为寒,寒生水与血。

《管子·四时》乃春秋时期管仲所著,此文粗略融合阴阳与五行,乃此类著作之早期代表。

据文献记载,阴阳与五行于春秋时已有融合之尝试,然至战国末期,阴阳家与儒、墨、道、法、名五家学说齐名,方才真正标志着阴阳与五行的完美融合。

至战国末期之《吕氏春秋》,其中《十二纪》已将阴阳五行与整个社会相结合,体系日臻完善。彼时,中国先贤将五行与四时相配,然彼时体系尚未完备,五行配四时又需依相生之序,故有春为木、夏为火、季夏为土、秋为金、冬为水之五行四时结合体系,同期之《黄帝内经》沿用此思想(古人素有托名附会之习,尤以鬼谷子与黄帝为甚,五行与四时之配伍建于春秋战国,怎会与黄帝有关联呢)。

此时,土配季夏仅为五行四时配伍之探索阶段,直至五行与四时之配伍依然不均衡,如西汉初期著作《淮南子》沿用《吕氏春秋》与《礼记》之五行四时思想:

孟春之月,招摇指寅,昏参中,旦尾中。 位于东方,以甲乙之日为主。

仲春之月,招摇指卯,昏弧中,旦建星中。位于东方,以甲乙之日为主。

季春之月,招摇指辰,昏七星中,旦牵牛中。位于东方,以甲乙之日为主。

孟夏之月,招摇指巳,昏翼中,旦婺女中。位于南方,以丙丁之日为主,盛德在火。

仲夏之月,招摇指午,昏亢中,旦危中。位于南方,以丙丁之日为主。

季夏之月,招摇指未,昏心中,旦奎中。

五行四时,各有其属。春三月,木气生发;夏三月,火气炎炎,土气亦分其一;秋三月,金气肃杀;冬三月,水气凝结。土王季夏,以成五行之序。

东方,木之所属,帝太皞,佐句芒,执规治春。岁星为神,苍龙为兽,角音相应,甲乙为日。南方,火之所属,帝炎帝,佐朱明,执衡治夏。荧惑为神,朱鸟为兽,徵音相应,丙丁为日。中央,土之所属,帝黄帝,佐后土,执绳制四方。镇星为神,黄龙为兽,宫音相应,戊己为日。西方,金之所属,帝少昊,佐蓐收,执矩治秋。太白为神,白虎为兽,商音相应,庚辛为日。北方,水之所属,帝颛顼,佐玄冥,执权治冬。辰星为神,玄武为兽,羽音相应,壬癸为日。

《淮南子·天文训》将春夏秋冬分配给木火金水管理,而土则被赋予了总管四时的虚名。董仲舒在《春秋繁露》中也提出了类似观点,认为五行中以土最为尊贵,土在四时中不与火分享功名。

然而,《淮南子·天文训》中还有另一种配伍:甲乙寅卯属木,丙丁巳午属火,戊己四季属土,庚辛申酉属金,壬癸亥子属水。即土统管春夏秋冬各三月的最后一个月,如此一来,金木水火各管二月,土管四月,这便是所谓的土王四季。

从《淮南子》中对五行四时的不同说法可以看出,西汉时期的先贤们正在努力改进五行配四时的方法。但土王四季中土所占的两个月仍然存在分配不均的问题。因此,在后来的发展中,这个理论逐渐被将土分配给辰戌丑未四月的后十八天所取代。这样,每个五行大致都分管七十二天。虽然这种分配方式仍存在一支以分数配五行的缺陷,但较之前已经完善了许多,并且一直沿用至今。

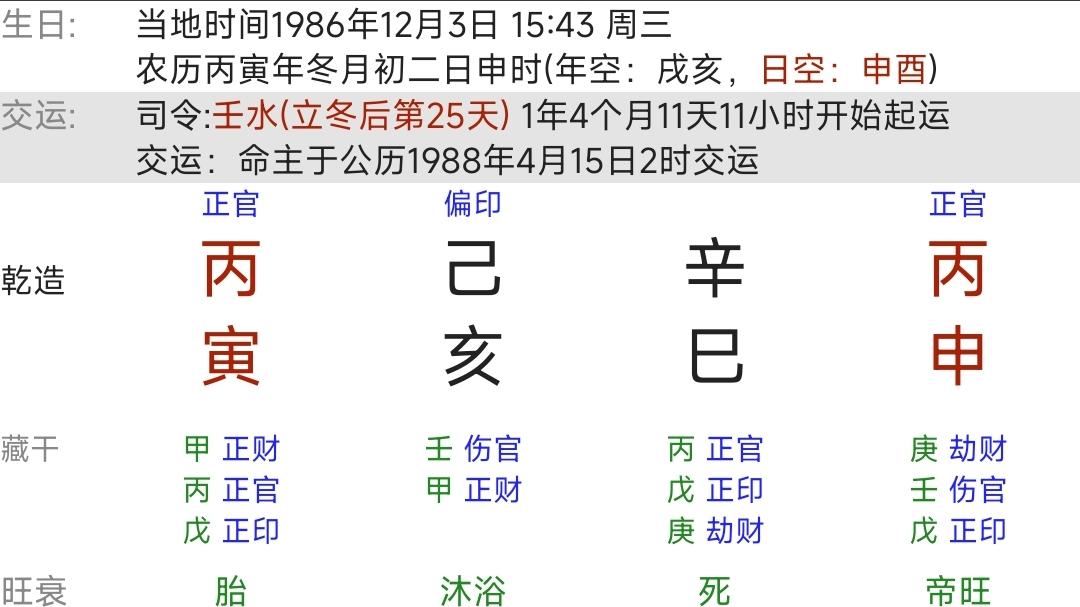

干支与阴阳五行

天干有十个,分别是:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸;地支有十二个,分别是:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。

《汉书·食货志》中写道:“干,犹如乾;支,犹如枝。”因此,干支的原始含义是树干与树枝。但干支最早被发明出来是为了计时。

天干记录太阳出落的时间,地支则记录月亮盈亏的周期。据说最早是由黄帝时期的大挠氏所创,隋代萧吉的《五行大义》中有相关记载:“支干,是根据五行而设立的;在轩辕时代,由大挠氏所制定。”

关于这一点,尚有存疑之处。首先,五行最早出现于春秋时期,而干支在商代甲骨文中已有记载,并被用于记日,因此干支并非因五行而建立。不过,古人常有托名之举,我们也无需过于计较。至于干支是否由大挠氏所创,根据现存史料,干支在商代中期已被普遍使用,而夏朝史学界尚未有公认的说法,所以此处暂不评论。

在汉代之前,干支(在官方)仅用于记日,民间可能在战国初期周考王十四年(公元前 427 年)出现了干支记年的方法。

至于干支与五行的结合,在春秋时期已可见端倪,如《左传》昭公十七年中,占星家梓慎在议论宋、卫、陈、郑四国的大火灾时提到:

“其以丙子若壬午作乎?水火所以合也。若火入而伏,必以壬午,不过其见之月。”

由此可见,干支与五行在春秋时期开始结合。而到了战国时期,《管子》中将一年分为五个阶段:

“甲子木行御、丙子火行御、戊子土行御、庚子金行御、壬子水行御。”

这标志着五行与干支的进一步结合,而五行与干支应当在此时才开始融合完全,毕竟五行理论在战国时期才算成熟。

到了西汉初期,《淮南子》不仅将五行、四时、干支都进行了融合,还将北斗斗柄所指的十二地支方向与月份相对应,至此干支与其他元素的融合进一步体现。

因此,在秦汉时期,干支与阴阳五行一样,已经正式成为中国阴阳五行学说大体系的一员。

在《淮南子·天文训》中,已经将干支与五行完美融合:

甲乙寅卯,木也;丙丁巳午,火也;戊己四季,土也;庚辛申酉,金也;壬癸亥子,水也。

好的,以下是优化后的内容:

注:四季之辰为辰、戌、丑、未;四仲之辰为子、午、卯、酉;四孟之辰为寅、申、巳、亥。

周易与干支

周易与天干地支的关系被称为八卦纳甲,据说是西汉时期的京房受到先秦隐士的传授,并受到古籍的启示而创立的。这种配法记载在《京氏易传》中。

首先,将十天干与八卦相配,分配依据是阴阳奇偶。阳为奇数,阴为偶数,天干有十,分别为甲 1、乙 2、丙 3、丁 4、戊 5、己 6、庚 7、辛 8、壬 9、癸 10。

因此,甲、丙、戊、庚、癸为阳,乙、丁、己、辛、壬为阴。

而八卦的阴阳划分也因其奇偶性,乾卦有三爻,因此为阳;兑卦有四爻,因此为阴;离卦有四爻,因此为阴;震卦有五爻,因此为阳;巽卦有四爻,因此为阴;坎卦有五爻,因此为阳;艮卦有五爻,因此为阳;坤卦有六爻,因此为阴。

因此,乾、震、坎、艮为阳,兑、离、巽、坤为阴。

天干与八卦的阴阳已经划分完毕,接下来就是阳卦与阳干相配,阴卦与阴干相配,具体配对如下:

乾纳甲壬,坤纳乙癸,坎纳戊,兑纳丁,离纳己,震纳庚,艮纳丙,巽纳辛。

但是,为什么会这样配对,《京氏易传》并没有详细说明。我们可以参考三国时期经学家虞翻的《易注》,只是《易注》的原本已经失传,在《周易集解》中有摘录其原文,引自《周易集解》:

县象著有莫大乎日月,虞翻《易》注曰:谓日月县天,成八卦象。三日莫,震象出庚;八日,兑象见丁;十五日,乾象盈甲;十七日旦,巽象退辛;二十三日,艮象消丙;三十日,坤象灭乙。晦夕朔旦,坎象流戊。日中则离,离象就已,戊已土位,象见于中,日月相推,而明生焉。故“县角著明,莫大乎日月”者也。

虞翻观点与京氏易

虞翻认为京房的八卦配干法源自日月盈亏,此观点有其道理。京房的京氏易不仅包含卦占,还涉及日占、霓虹占、风角占等多种天地诸物占卜,故取法日月合情合理。

京房地支排布与六虚

关于地支的排布,虽难以知晓京房本意,但后世多认为与《易传》的"变动不居,周流六虚"有关。京房提出"八卦分阴阳,六位配五行",而《周易本义》中"谓阴阳流行于卦之六位",故京房的"六位"与"六虚"应有较大关联。但具体的排布,后世认为与音律有关。

六虚、音律与京房

据《汉书•律历志》记载,天之中数五,地之中数六,二者相合。六为虚,五为声,周流于六虚。虚者,爻律夫阴阳,登降运行,列为十二,而律吕和矣。由此可见,六虚与音律有密切关联。且京房本人在音律方面造诣颇高,他本名李君明,后吹律自定为京房,并将十二律吕拓展为六十音律。正如元帝时郎中京房所说,自己曾受学于小黄令焦延寿。六十律相生之法为:以上生下,皆三生二;以下生上,皆三生四。阳下生阴,阴上生阳,终于中吕,十二律完备。中吕上生执始,执始下生去灭,上下相生,终于南事,六十律完备。这就如同八卦之变至于六十四卦。

《后汉书·律历志》有云:京房排布地支之时,谨遵“三分损益”“隔八生律”以及“天左旋,地右动”之准则。其具体之法,颇为繁杂,在此不多加赘述,若读者饶有兴致,可参阅《京房评传》一书。

京房而后,东汉郑玄亦创郑氏爻辰,然其影响力,远不及京氏纳甲。

至两汉之期,中国本土之文化学说,已然交融完备。而及魏晋隋唐,则将海外之文化体系,兼收并蓄,令中国术数,得以进一步发展。

由上述论述,不难察之,中国术数之基础架构,乃由不同文明相互碰撞交融,不同学说彼此结合进步所成。自最早之单一元素,至后来完备之数理模型,其间夹杂着无数先贤之血汗,历经由商至汉上千年之发展,方成就如今庞大之体系。

故而,我辈当摒弃所谓“出道即巅峰”之论,切不可将一切悉归于《周易》。