那个以词句为刃,以真理为尺,不屑检举更爱以知理服人时代已经一去不返,“后浪”正在奔涌往前。

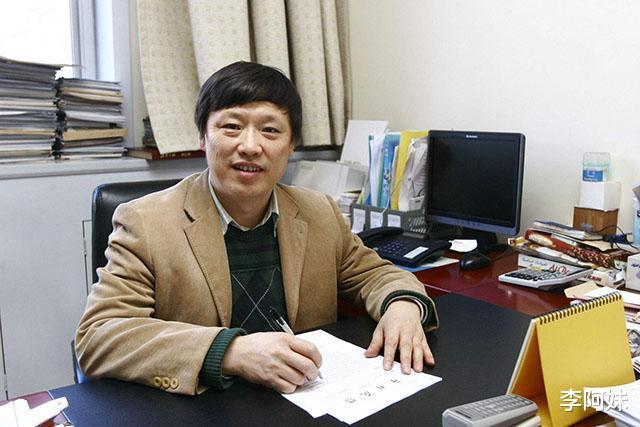

1989年,胡锡进进入《人民日报》从事新闻工作的时候,一定不会想到在30年后,在自己成为“时事热点”的时候,会有知名大学的教授来质问自己子女国籍、财富收益、配偶的个人隐私问题。

在这个社会生产力空前兴盛、科技高度发达的时代,教授作为高等教育的典型“高知”,提出这样粗糙的问题是正常的健康的讨论吗?为什么会提出这样的质疑?胡锡进心里应是充满了这样的困惑。

繁杂中国的报道者

1960年4月份,胡锡进出生于帝都北京,本科毕业于中国人民解放军国际关系学院,北京外国语大学研究生。曾采写过大量独家新闻,并参与策划了一系列重大新闻采访活动,着有《波黑占地采访手记》一书,用他自己的话说是一位“繁杂中国的报道者”。

近来被人民群众熟知,去年暴徒事件,胡锡进作为环球时报及时并正确的发声,吸引了很多观众的喜爱。其实像他这种有爱国精神,还有政治眼光,更坚定自己立场,正直、客观的新闻人,即使没有这个事件,他也总有一天会出现在人民群众面前。

近两年,中国发生的各大政治事件,他总能给出自己的逻辑,他有坚定的个人逻辑体系。和暴徒作斗争,呼吁中国短时间内把核弹头增至千枚,他的逻辑是今天中国已被美国确定为头号战略竞争对手,美国有可能举全部力量压制中国,而中国的核威慑能力已经跟不上时代的发展状况。

在推特上怒怼特朗普,他的逻辑是白宫现在做的任何决定,特朗普说的任何话,都是为了自己的选举,毕竟有了选举才有利益。

而这次被某知名大学老师质疑,根本原因就是他因“方方日记”事件结局怒怼方方。

知识分子的追问

方方,一本《方方日记》在国内引起一片哗然,拥有如此多的官方身份,结果核心是一个旧社会的“精锐”,将自己建立在一个“举世皆醉我独醒”的语境中,心里怀念那个不平等、“读书人”、“精锐”、“士绅”拥有特权的旧时代,非常抵触这个人民群众建立的新天地。

在这个每个人都可以发声的时代里,她装作替“民众”发声,事实上自己却是高高在上,瞧不见也不肯去瞧真正民众的生活。

或许在她生活中,她连一个工人一个农民都不认识,却号称代表所有人,把自己描绘成民族的“良心”,将自己看作勇敢直言的“吹哨人”,殊不知,自己只是被个人经验所束缚的小丑。

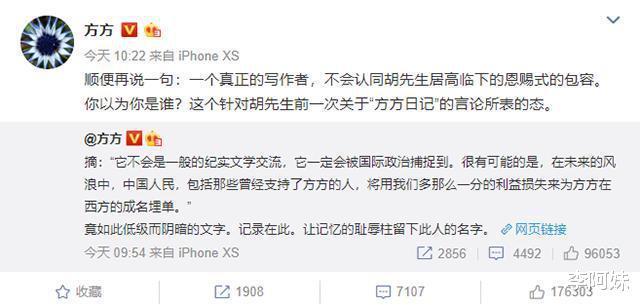

胡锡进或是也看到了这点,他得知方方日记在美国出版的消息后,发博对方方提出质疑。先讲她“散发出来的决不是什么好味道”,接着说“希望她能理解公众在听到这个消息时的不快感受”,以后更进一步,以略带轻蔑的口吻否定了方方日记的影响力,说她“带来了对公众的一份刺疼”。

或许是胡锡进刺中了方方的困扰,方方忍不住做了回复,全篇两处最晃眼“你以为你是谁”和“趾高气扬式的恩赐式的宽容”,表明非常在意被胡锡进质疑指责,被彻底惹恼。

可文人打笔仗,讲出“你以为你是谁”这种话,那真是输的干干净净,low到家了。以后,胡锡进又进行了回击,指出方方的刻薄,随后又以自嘲的态度,解决掉方方的攻击,每提出一个问题,都进一步巩固了自己的正当性。

至此,就文采逻辑而言,胡锡进赢了方方太多。也许正是他对方方的指责,刺疼了太多旧社会的“精锐”,招来很多所谓名人、高知开始对他提出质疑,质疑越来越多。

尽管多数质疑还是有其一定合理性,在看待问题的多角度方面有异议,也属正常,可是当一位知名大学的教授,竟然要求胡锡进公布资产、配偶以及子女国籍,那这样的质疑还是正常的吗?

自由言论之尺

回到胡锡进与方方的论战,胡锡进从头至尾,对方方提出的质疑均是相关方方日记的真实性、合理性,从未涉及过方方的个人生活问题。反观教授,上来就要求胡锡进公布个人隐私问题,这绝不是正常的质疑,也绝不是正常行为的价值观。

探讨的是事件自身,而非某个人的个人生活,作为知名大学的教授居然连“就事论事”这一点基本的标准都没做到。

面对这样的问题,胡锡进完全可以不回应这种搞笑的问题,他是报社主编,是一个媒体工作者,没必要去晒自己的个人信息。可是,胡锡进还是回应了,“我挺想有个儿子”,用他一贯的自嘲幽默解构了这个荒谬的问题。据悉,胡锡进只有一个女儿,是中国国藉。

其实,不管胡锡进有没有孩子,无论他子女国籍怎样,他的思想怎样,至少他通过行为所映射出来的是一个强大民族主义者的形象。

他始终以这个形象站在中美对抗的舆论场上,他的观点导出,对民意主流的引导是正面的,对社会时事问题的抨击分析也是民众需要的。从这个角度来看,他的媒体工作者角色是合格的高水平的。

引人深思的是,急速变幻的碎片化时代,人人都跟着信息跑。每个人都急于发表观点,急于表达喜恶,急于党同伐异,每个人都是Cyber知识分子。

不只那个教授,当下很多人都匮乏求知、平等交流、就事论事、实事求是的精神。胡锡进也只是一个网络时代的发声者,我们作为旁听者,需要的是甄别、思辨他发声的合理性、真实性,而不是简单的去关注他儿女是什么国藉。

教育普及了文字,科技让我们可以用文字在互联网上自由发声,但这绝不意味着我们可以随便攻讦他人。

反倒,正因为当前社会的开放式,我们更要提升个人智慧,要营造一个理性、宽容、求确实交谈空间,应以真理为言论之尺,要有远见,超越未见。

偏方的不算。。。。。。