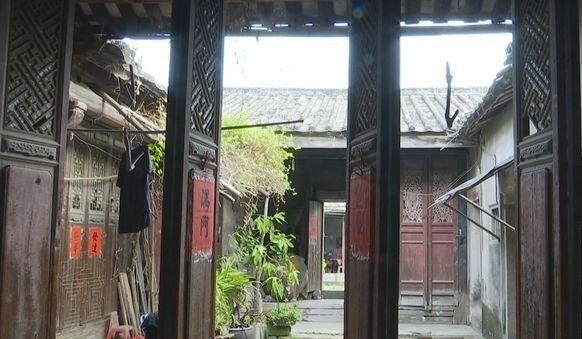

2004年,汕头一农民,将自家鸭棚拆掉,准备劈了当柴烧,却意外发现一块,被虫蛀的旧木板,上面隐约有浮雕文字,竟有乾隆落款! 在汕头电视台的《民生档案》节目中,观众曾被引领至澄海的程洋冈,探访了一处民国时期修复的凉亭。 一年,记者的再次造访,意外地发现了数块清代的圣旨匾和名人题匾。 在一个名为“儒林第”的古宅中,一位姓蔡的村民展示了一块长期被忽视的木匾,上面覆盖着厚厚的灰尘。 仔细清理后,匾额上显露出一行行古老的文字,以“奉天承运皇帝制曰”开头,标明了它的圣旨牌匾身份。 然而,因为匾上左下角缺失了一小块,使得其年份无从得知。右上角的大印章虽然因年代久远而变得模糊,但仍有人揣测它可能是“乾隆之宝”。 蔡传忠,一位资深的村前辈,为我们揭开了这块牌匾背后的故事。据他讲述,在解放初期,“儒林第”被改造成了当地人民公社的办公场所,而这块牌匾也被当作废旧物品拆下并存放在一旁。 随着时间的流逝,它最终被放置在一个用于存储杂物的房间内,下面堆放着田料和化肥。 2004年,汕头一农民,将自家鸭棚拆掉,准备劈了当柴烧,却意外发现一块,被虫蛀的旧木板,上面隐约有浮雕文字,竟有乾隆落款——一块皇家奉赠的圣旨牌匾。 圣旨木匾长183厘米、宽77厘米,上面刻有450字的朝廷圣旨。经过文化遗产专家的拓片和解读,这块匾额被确认赞扬了蔡名达的父母和祖父母,表明了朝廷对这一家族的封赠与认可。 这份封赠有其历史根据。潮汕地区的糖业,在清代中期之后迅速崛起,成为了地方经济的重要支柱。蔡氏家族利用红头船将红糖运往京津等地,赚取了丰厚的利润。 蔡奕加,作为“加合”商号的创始人,就是依靠红糖贸易起家。他的成功不仅为蔡氏家族带来了财富,也让其后代有了更多的机会接受教育和走向社会的更高层。 蔡奕加在地方上建立的“加合祠”,不仅是为了纪念其父蔡德岳,更成为了家族荣耀的象征。另一块匾额上刻有“题襟馆”三字,由清代重要官员刘墉题写,进一步证实了蔡氏家族在当时社会中的重要地位和影响力。 蔡氏家族的族谱记录显示,蔡名达之父蔡奕加和祖父蔡德岳的名字均有记载,尽管蔡名达本人在族谱中未见提及,但圣旨匾上的内容足以证明家族内部世代相传的荣誉和成就。 澄海区文博研究会创会会长蔡英豪解释,蔡氏家族虽然没有历代担任高官,但通过糖业的发展,特别是“加合”和“成记”两大家族的带领,展现了潮汕人勤劳与智慧的精神。 在程洋冈蔡氏家族的记忆中,有关于清代宝物的传说始终令人着迷。据传,家族曾珍藏着几件珍贵的艺术品,包括一件用镶螺工艺精制而成的八条幅屏风,每一幅都工艺精湛,以及一把玉制的如意和一幅名为《百鸟朝凰》的国画。 这些文物只在特殊的家族活动或对重要客人的接待时展出。然而,随着时间的流逝,这些清代珍品不知所踪,成为了一段遗憾的历史。 此外,蔡英豪提供了一份他正在编撰的书稿,其中包含了一幅清光绪时期诏书的照片。这份诏书赞扬了程洋冈人蔡燮一家,体现了家族与朝廷之间的紧密联系。 这些珍贵的文物和诏书的存在,反映出程洋冈在清代以及更早时期就是一个商贸繁荣的地区,尤其是在红头船贸易上的成功。 蔡彦作为“成记”家族的代表人物,他在樟林古港的商业操作不仅促进了红头船航运业的发展,而且展现了其独到的商业智慧和对社会的贡献。通过这样的商业活动,程洋冈人不仅积累了财富,还促进了社区的繁荣。 程洋冈的先贤们在经济成功后,没有忘记对教育和文化的投资。早在清中期,他们就建立了绿波书院,推动了书斋和庭园文化的发展。 到了民国时期,大户人家创建的书斋庭园数量达到了31个,这些书斋庭园不仅为当地文化生活增添了一道亮丽的风景线,也让程洋冈成为了书画艺术之乡,进一步增强了这个古村的文化底蕴。