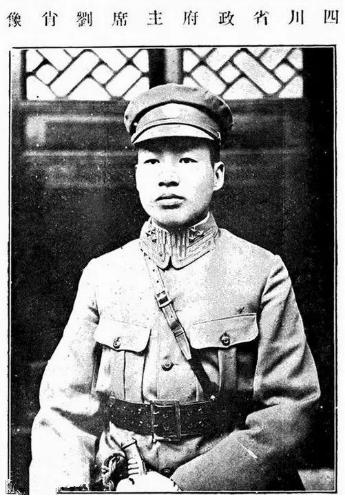

1935年5月底,中央红军来到大渡河前,在20万国民党大军的围堵下,红军创造了奇迹,22位勇士飞夺泸定桥,打通了大渡河两岸的唯一通路,中央红军终于转危为安。 如此,就出现了一个问题。当时负责围堵红军的四川军阀刘文辉已经在泸定桥东岸布置了重兵,但他明知泸定桥是红军的唯一生路,但为何始终没有下令把桥炸断呢? 1935年,中国大地正处在一段波澜壮阔的历史时期。 在这个年代,红军的长征不仅是一次战略性的撤退,更是一系列充满传奇的战役与决策的集合。 而在所有的故事中,泸定桥战役无疑是最光辉的一页。 (参考资料:红军长征期间,国民党为什么只拆掉了泸定桥上木板,没有炸断铁索——凤凰新闻) 这不仅是一场关于武力的对决,更是智慧与勇气的较量,牵涉到了从最高指挥官到普通战士的每一个人。 长征途中,泸定桥成为了红军的生死关口。回顾历史,我们知道,泸定桥不仅是大渡河上的一个过河点,它更是连接四川与藏区的重要通道,具有极高的战略位置。 1935年5月,红军在毛泽东的指挥下,面临着国民党军的严密围堵。 那时,如果不能迅速渡过大渡河,整个红军很可能会重蹈覆辙,步太平军后尘——那支在同一地点,由于无法及时渡河而被全歼的军队。 红军到达泸定桥时,发现桥面木板已被拆除一半,只剩下铁索摇摇欲坠,场面让人心惊胆战。 面对这样的困境,红军将士们展现出了难以置信的勇气和决心。他们的选择简单而直接:如果没有桥板,那就走铁索! 在此时此刻,红军领导层的决策尤显关键。 他们不仅要决定是否继续前行,更要确保整个部队能够安全过河。 通过深入地调查和周密的计划,最终红军成功地渡过了大渡河,继续他们艰苦卓绝的北上之路。 与此同时,国民党一方的刘文辉同样面临着是否炸毁泸定桥的抉择。 蒋介石已经下达了命令,要求刘文辉用炸药炸断桥梁,以彻底切断红军的退路。可刘文辉出人意料地没有执行这一命令,这背后有着复杂的考量。 刘文辉作为一个地方军阀,他深知一旦炸毁这座桥,不仅会激起当地民众的强烈不满,还会对川康地区的经济和交通造成严重影响。 从战略上讲,保留桥梁有助于保持自身的行动自由,并可能为未来的军事行动留下余地。更何况,与红军的“默契”也使得他不愿对红军下此毒手。 红军的成功不仅得益于正确的决策和出色的指挥,还源于每一个普通战士的英勇。 他们面对着铁索和咆哮的河水,没有退缩,而是一步步坚定地向前。这种几乎是用生命在战斗的精神,成为了长征中无数传奇故事的一部分。 泸定桥的战役不仅是一次普通的军事行动,它更是一次对人性、勇气和智慧的深刻考验。 红军通过这座桥,不仅是地理上的过渡,更是向世人展示了他们不屈不挠的革命精神和坚定的信念。而刘文辉的决定,则提醒我们,历史的进程往往会因人的选择而改变。 这场战役,无论是对于当时的战争局势,还是对于后来的历史评价,都具有划时代的意义。它证明了,在中国这片古老而又复杂的土地上,是人的意志和决断,在很大程度上塑造了历史的进程。