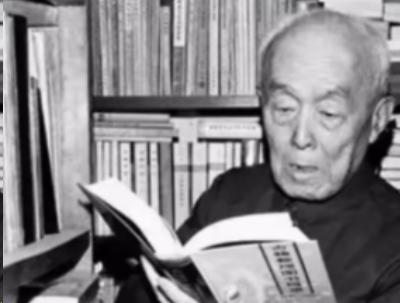

季羡林一身“毛病”,却有98岁高龄。两次患癌的他,悟出了两个拖垮身体最快的方式,并非抽烟、喝酒,而是常做这2件事情。 季羡林,这位中国当代最著名的国学大师之一,一生经历了无数风雨。 他的晚年长寿,曾一度令人惊讶,因为他被形容为“满身毛病”的老人,却活到了98岁。 他两次患癌,身体长期处于病痛折磨之中,但他仍能超越这些挑战,安然度过了一个世纪的人生。 当有人问起他的长寿秘诀时,季羡林却出人意料地道出两条与人们普遍想象截然不同的见解。 那并非什么神秘的养生妙方或刻意节制饮食,而是两件可能拖垮一个人身体和精神的行为。 一是“常常焦虑、消极、绝望,给自己过多的压力”;二是“没有目的地消磨时光,缺乏真正热爱的东西”。 季羡林出生于一个普通家庭,早年家境贫寒,生活并不宽裕。年轻时,他便表现出非凡的学术才华,考入清华大学,后来远赴德国留学深造。 在柏林的日子里,他全心投入学术,但生活上的不确定性和经济上的窘迫,时常让他感到焦虑和无力。 他回忆起那段岁月时,曾不无感慨地说:“在异国他乡,我时常觉得自己像一叶孤舟,漂泊在无边无际的海洋上,看不到前方的灯塔。” 那时的季羡林每天都在紧张与压抑中度日。他忧虑着前途,也时刻担心自己能否完成学业,更加担心国内的家人。 他说自己在那些年里,几乎没有一天是心情平静的,心头总是笼罩着一种莫名的压力与不安。 每天夜晚,他躺在床上翻来覆去,脑中充满了各种思绪:他是否能取得学术上的成就?他是否有能力照顾家庭?这些问题不断在脑海中徘徊,令他难以入眠。 长久的精神紧张让季羡林的身体开始出现一些问题。他开始时常感到疲惫,甚至有时觉得生活失去了方向。 在德国那段时间,他整个人消瘦了许多,胃病时不时发作,他一度怀疑自己是否还能继续坚持学术之路。 这是他第一次深刻体会到,焦虑和压力对一个人身心的摧残是多么深远。 二战的爆发,使季羡林不得不在夹缝中生存。战火的威胁让他的生活更加艰难。 回国无望,他只能继续在德国求生,物资匮乏,周围的气氛也时常紧张而压抑。 人们总是谈论战争、死亡和失去,季羡林也难免被这种氛围所感染,内心逐渐变得阴郁而迷茫。 在一个又一个无眠的夜晚,季羡林常常思考人生的意义。战火纷飞,人命如草芥,他看到太多人在绝望和恐惧中度日,觉得自己的生命也仿佛漂浮在不确定的命运之海中。 于是他开始思考,究竟是什么在摧毁人们的生活和健康?他发现,那种时时刻刻被焦虑和压力包围的生活,才是真正拖垮人心智和身体的罪魁祸首。 为了逃离这种无尽的焦虑,他逐渐学会了在紧张的学术研究中寻找慰藉。 他开始每天给自己制定计划,设定小目标,无论是语言学习还是文学写作,都让他能暂时从现实的压迫中解脱出来。 他认识到,焦虑并不能解决任何问题,只会让他失去对生活的掌控。而唯有把注意力集中在热爱的事物上,才能让他不被外界的纷乱和内心的恐惧击倒。 回国后的季羡林,投入到了波澜壮阔的学术生涯中。作为国学大师,他的成就有目共睹。然而,成就背后,季羡林依然面临着生活的艰难与挑战。 尤其是进入老年以后,疾病开始缠上了他。两次患癌的经历,让他几乎看到了死亡的影子,然而他并没有被击倒,反而以一种超然的态度面对自己的病痛。 这时,季羡林对健康和长寿有了更加深刻的理解。他意识到,身体上的病痛并不可怕,真正可怕的是精神上的衰弱与丧失热情。 他曾感慨道:“许多老人并非死于疾病,而是死于对生活的无望与失去追求。”这句话道出了他内心深处的体悟。 在长期的学术研究中,他找到了自己热爱的东西,那就是对文化的探索、对学术的追求。 他坚信,只有当一个人真正热爱某件事时,才能在日复一日的磨砺中找到内心的宁静。而这种内心的宁静,才是延续生命、战胜病痛的力量源泉。#说TA##社会百态##正能量##生活#