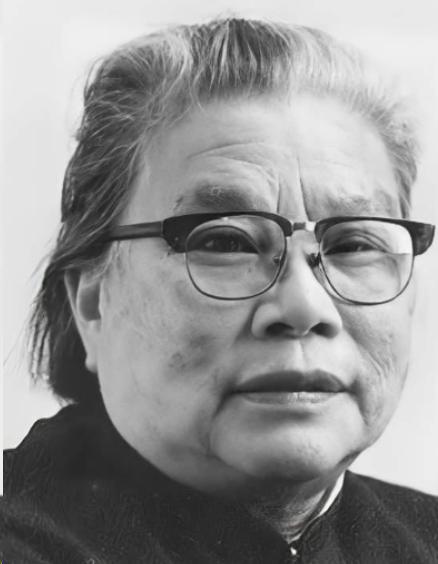

1983年9月18日,朱老总的孙子朱国华以“流氓罪”被判处死刑。事后,其奶奶康克清大怒:你们出了问题,都是在折腾你们爷爷。 朱老总是新中国的开国元勋之一,他以过人的智慧和无畏的勇气,在革命战争中立下赫赫战功,深受全国人民的敬仰。 朱老总的名字不仅象征着那个时代的奋斗精神,也承载着人民对美好未来的渴望。 每当人们提起朱老总,眼中总会闪烁着崇敬的光芒,仿佛他的身影仍在历史的舞台上,激励着一代又一代人。 然而,与祖父光辉的历史形成鲜明对比的是他的孙子朱国华的命运。 朱国华自小在一个光辉的家族中长大,然而,历史的洪流却似乎对他并不眷顾。 尽管朱国华的成长环境优越,家中拥有丰厚的文化底蕴与革命传统,但他却始终无法从祖父的光环下走出来。 朱国华的童年是在祖父的故事中度过的,耳边时常回荡着那些激动人心的革命往事。 他渴望成为像朱老总那样的人,然而,现实的无情却让他感到无力。 青少年时期,朱国华结识了一些不良朋友,他们带着他走上了歧途。 起初,朱国华只是想寻求一种刺激和新鲜感,但随着时间的推移,他越来越沉迷于这种放纵的生活。 他开始逃课、酗酒,甚至参与一些违法活动。在他看来,自己的身份使他有特权,可以肆意妄为。 某天,学校的一位领导得知了朱国华的行为,特意找他谈话。他并没有严厉批评朱国华,而是委婉地劝说他应该珍惜自己的身份,努力向父辈学习。 可是,朱国华对此毫不在意,甚至觉得这是对他身份的轻视,心中充满了反感和不屑。恃宠而骄的他,觉得自己与众不同,逐渐沉迷于这种特权所带来的快感。 随着朱国华的行为愈发放纵,许多同学和军队干部的子弟也开始聚集在他身边,纷纷试图与他拉近关系,巴结这位“元帅孙子”。 这种对他身份的追捧,使得朱国华的虚荣心不断膨胀。他开始炫耀自己拥有的奢华生活,频繁参与各种派对,借助自己的身份享受着奢侈的消费。 1983年9月18日,这一天注定是朱国华人生的转折点。他因涉嫌“流氓罪”被捕,这一罪名在当时被认为是极其严重的罪行。 经过审讯,朱国华被判处死刑,成为一个被抛弃的罪人。这个消息震惊了整个家庭,尤其是他的奶奶康克清,她是朱老总的遗孀,深知这一切对家族的影响。 当有关部门将枪毙朱国华的决定呈放在康克清的办公桌上时,她毫不犹豫地予以同意。 她心中虽然有一丝不舍,但更多的是对国家法律的尊重与对家族名声的捍卫。 她知道,如果不采取果断的措施,朱国华的行为将会对朱家的声誉造成不可逆转的影响。 康克清的心中充满了矛盾与痛苦,但她始终坚定地认为,法律面前人人平等,自己的孙子无论是谁都不能享受特权。 朱老总生前虽有赫赫战功,但对于家族的教育却是严厉的。 康克清记得,朱老总常常告诫她们:“子女不能因家世而骄傲,要靠自己的努力来赢得尊重。”这样的教诲深深烙印在康克清的心中,让她在面对孙子朱国华的困境时,难以放下心中的责任感。 朱国华在狱中度过了几天,内心的惶恐和绝望愈发强烈。 他不断回忆起自己的童年,那些失去的岁月和不曾实现的梦想。他开始反思自己的过错,心中充满了悔恨与无奈。 他想起了爷爷对他的期待,以及家族历史的沉重负担,然而这一切都无法改变他即将面临的命运。 在狱中,朱国华的精神状态越来越差,他逐渐陷入了深深的绝望之中。 他开始回忆起小时候的那些美好时光,尽管那段时光中有许多痛苦与孤独,但也有爷爷的教诲与奶奶的关爱。此时,朱国华才意识到自己一直以来对生活的态度是多么的消极与无助。 临刑前的那一天,朱国华的内心充满了无尽的惋惜。他写下了一封遗书,向家人和奶奶表达了自己的悔意。 他在信中写道:“我对不起你们,特别是奶奶,我没有能像爷爷一样为这个家争光。我希望你们能原谅我,也希望能为这个家带来一点点的光明。” 这是他在生命最后时刻对家族的反思与道歉。 最终,朱国华被押往刑场。康克清在家中静静等待着,心中既有无奈又有不舍。 她知道,历史的车轮无法倒退,而朱国华的故事也成为了家族历史中一段无法磨灭的伤痛。#历史#