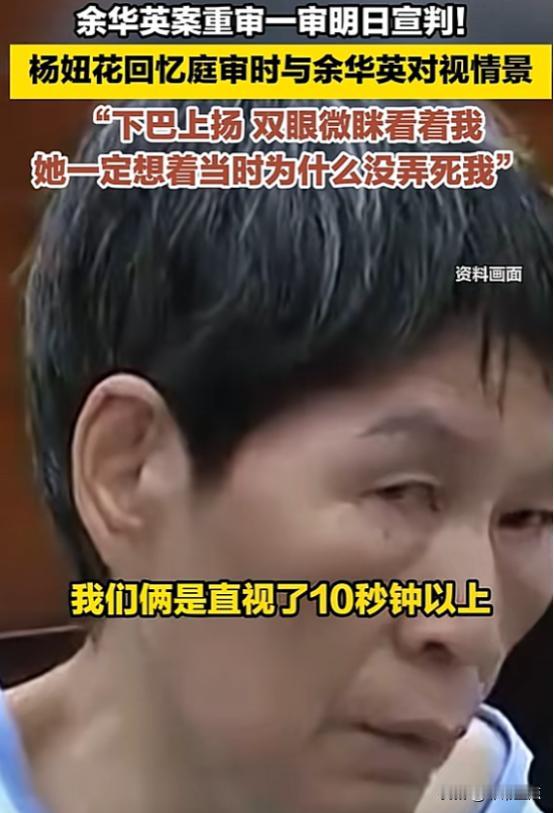

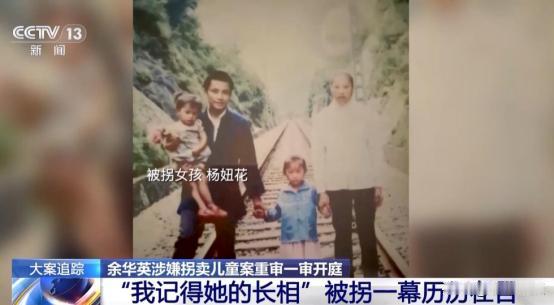

“当年怎么没弄S你!”贵州贵阳,拐卖儿童案法院宣判时,一审被判死刑的余华英下巴上扬,双眼微眯,恶狠狠盯了杨妞花15秒,法警发现后立即将余华英带走,事后杨妞花的话令人脊背发凉! 2021年7月15日,贵阳市中级人民法院内气氛凝重。 余华英站在被告席上,面无表情地听着法官宣读判决。 当死刑两个字落下时,她突然变了脸色,目光如刀般射向坐在旁听席上的杨妞花。 “当年怎么没弄S你!”余华英咬牙切齿地低吼,声音虽小,却如惊雷般在杨妞花耳边炸响。 法警迅速反应,将余华英强行带离法庭。 杨妞花浑身颤抖,泪水夺眶而出。 庭审结束后,记者采访杨妞花时,她平静地说出了一句令人毛骨悚然的话:“我宁愿当年她真的杀了我,也不愿经历这20年的噩梦。” 这句话瞬间在网络上引发轩然大波,无数网友为之震惊。 回溯到1993年,3岁的杨妞花在贵州省毕节市大方县的一个集市上玩耍时,被余华英趁人不备抱走。 那一天,杨妞花的父母只是转身买了个冰糖葫芦,再回头时,女儿已经不见了踪影。 从此,杨妞花开始了长达20年的身份迷失之旅。 她被余华英以5000元的价格卖给了广东一个农村家庭。 在陌生的环境中,小小的杨妞花不断哭闹,想家,却不知道家在哪里。 养父母虽然也疼爱她,但始终无法填补内心的空洞。 随着年龄增长,杨妞花渐渐意识到自己与周围人的不同。 她的肤色、口音都与当地人格格不入。 每当别人问起她的家乡,她总是支支吾吾,不知如何回答。 这种身份认同的危机如影随形,成为她心中难以愈合的伤口。 2013年,30岁的杨妞花决定寻找自己的根。 她在网上发布寻亲启事,提供自己仅有的零星记忆。 功夫不负有心人,一位热心网友发现杨妞花的相貌特征与贵州一个失踪儿童高度相似。 在警方的协助下,杨妞花与疑似亲属进行了DNA比对。 当结果呈阳性时,20年的思念如决堤的洪水般奔涌而出。 然而,等待她的并非团圆的喜悦,而是更深的伤痛。 杨妞花得知,她的亲生父母在多年前已经相继去世。 他们带着对女儿的思念和遗憾离开了人世,终究未能等到与女儿重逢的那一天。 这个残酷的事实犹如晴天霹雳,击碎了杨妞花寻亲路上仅存的希望。 她站在父母的坟前,泪如雨下。 二十年的分离,最终换来的竟是永别。 杨妞花跪在墓碑前,将额头贴在冰冷的石碑上,仿佛要把这二十年来所有的委屈、思念和爱意都倾诉给地下的父母。 尽管无法与父母团聚,但杨妞花终于找到了自己的根。 然而,欢乐的背后是更大的悲剧。 警方顺藤摸瓜,揭开了一个庞大的拐卖儿童犯罪网络。 余华英作为主犯,其犯罪历程长达20余年,受害儿童多达17名,涉案金额高达130万元。 随着调查深入,余华英的犯罪手段逐渐浮出水面。 早期,她独自作案,专门在农村集市等人员密集处物色目标。 后来,她发展成为一个犯罪团伙的头目,网络遍布贵州、广东等多个省份。 余华英等人利用农村地区监管不严、家长警惕性不高等漏洞,有计划、有组织地实施拐卖。 他们甚至建立了一套完整的犯罪链条,从拐骗、转运到销售,每个环节都有专人负责。 案件曝光后,引发了社会的强烈反响。公众对这种丧尽天良的行为表示极大愤慨,要求严惩不贷。 媒体的广泛报道更是将这一案件推向了舆论的风口浪尖。 人们开始反思:为什么这样的犯罪能够持续20多年而不被发现? 现有的防拐体系是否存在漏洞?如何才能更好地保护我们的孩子? 各界人士纷纷发声,呼吁加强对拐卖儿童犯罪的打击力度。 一些律师和学者则就死刑判决展开讨论,探讨如何在严惩犯罪与保障人权之间寻求平衡。 与此同时,这起案件也暴露出一些深层次的社会问题。 贫穷、传统观念、社会保障不足等因素都在一定程度上为拐卖儿童犯罪提供了土壤。 一些农村家庭因重男轻女而购买被拐儿童,更是助长了这种犯罪行为。 面对这些挑战,相关部门开始探索新的防拐手段。 人脸识别技术、大数据分析等科技手段被引入防拐工作中。 各地警方加强合作,建立快速反应机制。同时,公众参与和社会监督的重要性也得到了充分认识。 案件审理期间,杨妞花多次出庭作证。 每次面对余华英,她都强忍着内心的恐惧和愤怒。 在最后一次庭审中,杨妞花勇敢地站了起来,直视着余华英说:“你夺走了我20年的人生,但你再也不能伤害任何一个孩子了。” 信息来源:余华英庭审画面!当年被拐卖儿童亲手将“恶魔”送上法庭2024-10-11 14:53·北京日报客户端 文中姓名皆为化名。 对此,您怎么看?欢迎在下方评论区留言,麻烦您点击一下“关注”和“点赞”,方便您下次看到更加精彩的内容,祝您生活愉快,感谢支持。#爆料##妙笔生花创作挑战#