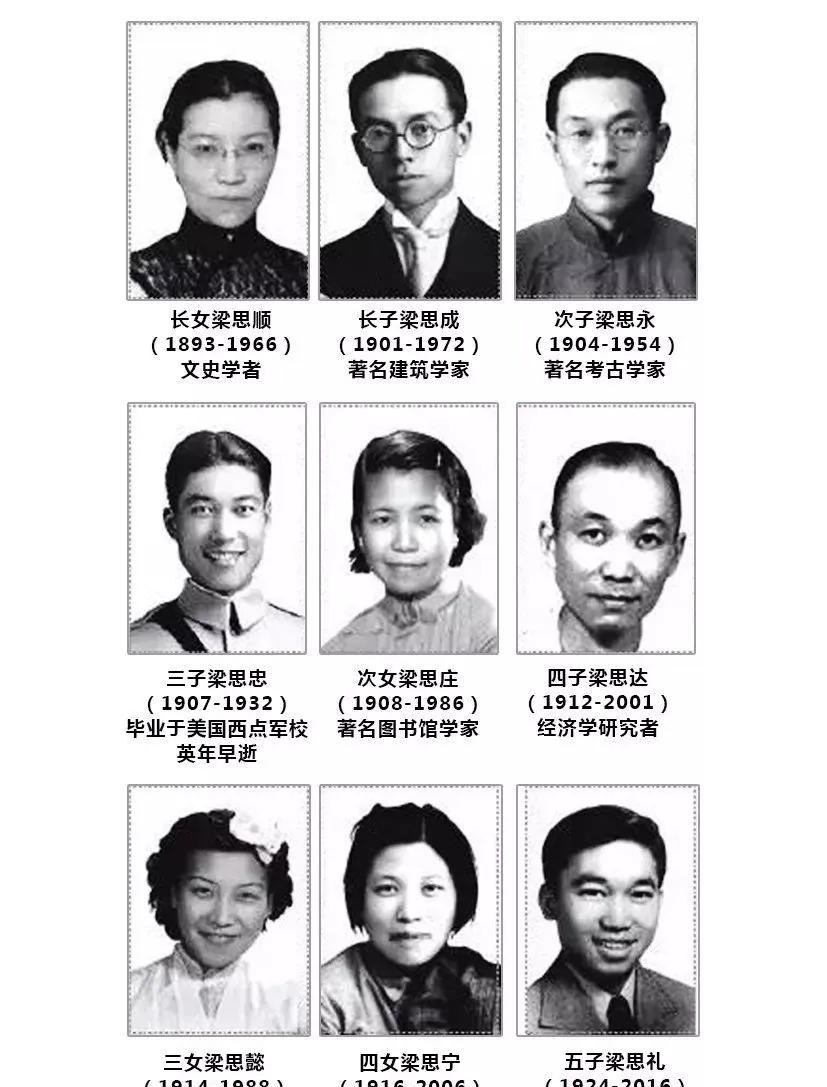

有一次,梁启超的二女儿梁思庄,因考试成绩不理想而难过。梁启超得知后,不仅没有责备,反而写信安慰道:“庄庄,成绩如此,我很满足了。” 著名作家林洙曾这样评价《梁启超家书》:"年轻时,我曾读过很多名人伟人的传记,但像这样热爱和关心子女并倾注了全部心血的人还没有看到。"这本书收录了梁启超写给子女们的家信,字里行间流淌着一位慈父对子女的关爱和希冀。 在这些家书中,梁启超以非常亲切自然的笔触,与子女们分享他的人生感悟。他常常鼓励正在海外求学的儿子要刻苦学习,但同时也叮嘱他们不要忘记关心祖国的命运。"你在外求学,固然要勤奋刻苦,但也要多关注国家大事,这是作为中国人的本分。"梁启超的这番话,体现了他希望子女们成为有理想、有担当的时代青年。 通过这些家书,我们看到了梁启超睿智而开明的教育理念。在他看来,教育绝非只是传授知识,更重要的是引导子女树立正确的人生观和价值观。他曾告诫子女们:"学问虽然重要,但品德更为可贵。做人先做好人,其次才谈做学问。" 梁启超认为,学习的目的是为了更好地服务社会,而非单纯追求高分。他对子女说:"读书是为了增长见识,锻炼思维,而不是为了应付考试。分数高低只是一时之得失,唯有真才实学才是立身之本。"这一教诲,对今天的学生和家长同样发人深省。 "人生不是一场竞赛,而是一段修行。"梁启超常以此勉励子女,他希望孩子们能以平和的心态对待人生,以善良之心对待他人。他相信,唯有胸怀宽广、心存善意,方能在人生的长路上走得从容而有意义。 梁启超的家书不仅记录了他的教子心得,更蕴含了他对理想教育的思考。他对教育规律和儿童心理有着非常深刻的洞察。他主张因材施教,从孩子的兴趣出发,启发而非强求。同时他也强调身教重于言教,父母的一言一行都会潜移默化地影响孩子。 读梁启超的家书,我们能深切感受到一位伟大教育家的育人智慧。他以自己的言传身教,为子女树立了高尚的人格典范。正如林洙所言,梁启超对子女的关爱和付出,是世所罕见的。他不仅是儿女的慈父,更是中华民族的导师。 梁启超的教育理念和方法,在当时无疑是革命性的。他摒弃了科举时代那种应试教育的观念,开创了新式教育的先河。时至今日,梁启超的教育智慧依然闪耀着夺目的光芒,值得我们每一个教育工作者和家长学习借鉴。读梁启超的家书,我们可以找到教育的真谛,那就是唤醒心中的善意,用爱来浇灌,用智慧来引导,让孩子在快乐中健康成长。 让我们把时光的指针拨回到20世纪初,那时的梁启超二女儿梁思庄正在求学。有一次,她的考试成绩不太理想,心里十分沮丧。当梁启超得知此事后,他并没有责备女儿,反而给她写了一封安慰的信。信中他说:"庄庄,成绩如此,我很满足了。" 对一个父亲来说,孩子的考试成绩当然重要,但在梁启超看来,品德的养成更为关键。他对梁思庄说:"做人先做好人,然后才是学问。无论分数高低,都只是人生历练的一部分,不必太过在意。"这番话让梁思庄豁然开朗。 在另一次与女儿的谈话中,梁启超进一步阐述了自己的教育观。他说:"求学不是为了考高分,而是为了将来能更好地服务社会。学而优则仕,仕而优则学,学问和品行都不可或缺。"梁启超希望孩子们明白,真正的教育不应局限于书本,更重要的是学会如何做人处世。 梁启超常告诫子女,人生犹如一段修行之旅,保持平和的心态至关重要。他说:"行路难,难于上青天。但无论路多崎岖,都要以善意之心对待他人,以豁达之心面对人生。"受父亲言传身教的影响,梁思庄渐渐从成绩的阴霾中走出,开始专注于提升自己的品德修养。事实上,梁启超的教诲不仅深深影响了梁思庄,也在其他子女身上得到了淋漓尽致的体现。他的长子梁思成后来成为了著名的建筑学家,并为保护祖国的文化遗产做出了卓越贡献。他创办的建筑研究所,为中国培养了大批优秀的建筑人才。 梁家的其他子女也个个才华横溢,在各自领域成就斐然。梁思永是著名的考古学家,梁思顺则是语言学专家。三个儿子中有两位成为院士,其中梁思永还担任了中央研究院院长。梁家可谓是桃李满天下,"一门三院士,满庭皆才俊"。这不得不说是梁启超教育理念的生动实践。梁启超晚年曾感慨:"吾家儿女,个个超过我。此吾毕生幸事也。"他所倡导的因材施教、德才兼备的教育理念,在梁家得到了完美的诠释。而这一教育智慧,对于今天的我们来说,同样弥足珍贵。 在物欲横流的时代,很多家长和学生都陷入了唯分数论的怪圈。梁启超的教子之道给了我们一个清醒的反思:教育的真谛究竟是什么?是片面追求高分,还是全面提高素质?是盲目攀比竞争,还是悠然修身养性? 重读梁启超的家书,我们会发现一个不变的真理:唯有德行和学识并重,唯有身心并济,教育才算不负初衷。让我们向这位伟大的教育家学习,用爱心播撒希望的种子,用智慧开启成长的大门,让孩子们在快乐中茁壮,在自信中前行。这,才是教育的真谛所在。