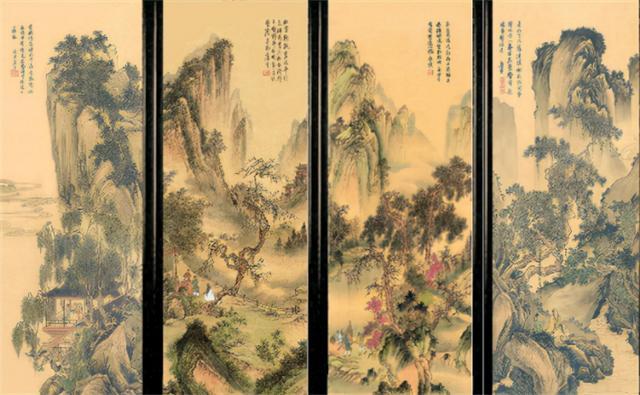

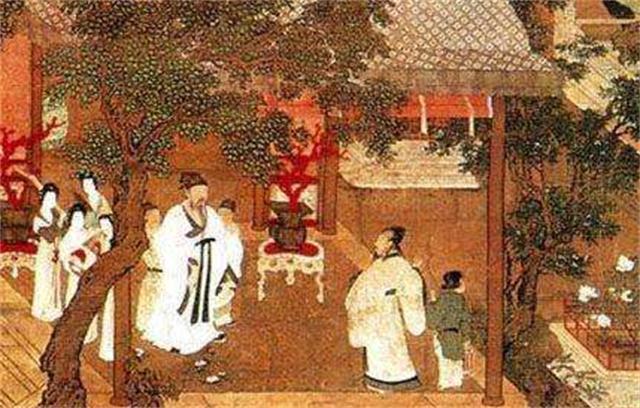

眉目如画,江山亦如画:管窥在古代文人笔下的如画意识(上) 如画”用语并非一开始就有的,而是从六朝时期开始,“如画”用语才逐渐出现在诗句当中。但是在朱自清先生的《论逼真与如画》一文中有“为人明须发,眉目如画”,从先秦到六朝时期的诗作中可以发现几乎是没有“如画”用语的,也就是说几乎看不到有关于“以真为假”风景观的作品。 六朝以前,有关自然风景的绘画和诗歌还是处于尚未成型的阶段,到了六朝时期,与唐宋时期相衔接的风景观才逐渐开始形成。 “如画”意识的生成 一 历代“如画”意识回顾 1 、六朝时期的“如画”意识 严格的讲,直至谢灵运时期才出现了真正的山水诗,与此同时,伴随着山水诗的诞生,出现了以陶渊明为代表的田园诗。这也就意味着在六朝时期出现了可以与唐宋时期的相衔接的风景观念,但此时的风景观念还是处于尚未定型的阶段。 在这一时期,山水画和山水诗一样也是处于尚未成型的初级阶段,描述的并非是山水全貌,而是选取的其中一部分,直至唐代才出现真正的山水画。在唐朝初期以及盛唐时期,山水画派的代表人物主要是李思训等,绘画风格以青山绿水为主。不过,六朝诗歌中虽然数量不多,但并非完全不存在“如画”用语。 这里值得注意的是,第一句诗中,诗人将形态各异的山说成“如画”,这里的“如画”之“画”具有装饰性与修饰性意味。 2、唐代的“如画”意识 到了唐代,世人对“如画”意识的认知较之六朝时期已经有了长足的进展。唐代随着山水画的发展,画家开始注重色彩的搭配,继而发现在山水画中能寻求一种精神上的慰藉,于是,诗人在作诗的过程中将“丹青”纳入诗中,也是“如画”意识在唐代的一种进步。我国唐代包括初、盛、中、晚 4 个不同的时期,不同时期社会发展不同,文化背景不同,在此基础上形成的“如画”意识也都有所差别。 初唐时期,诗人已经开始注重色彩的搭配,但是在对整体风景的剪裁上还处于初级阶段,观念较为淡薄。 宋之问将松树与绘画相并列,使得诗句顿时赋予了色彩感。李桥也是一样,用“丹青”入诗,作诗手法上注重诗中色彩的运用。这说明,在唐初时期,从整体上把握风景的观念还是较为笼统,但从创作手法看已经开始趋向于从整体上把握自然了。 初唐时期还出现了以“画屏”、“画障”入诗来把握风景,屏风画的出现拓宽了唐代把握风景的方式,继而出现了“如屏”的概念。“如屏”的屏风画类型有多种,就像人物画、山水画、花鸟画、素屏等。这种移画入屏的模式对于文人画士借山水以审视自身,寄托理想,有重要作用,从而达到物我同一的境界。 二“如画”意识在宋代的深化 “如画”作为一种视觉图式,我们在潜意识里就将其等同于山水画,从晚唐时期开始,“如画”意识已经不是通过风景单纯表达泛泛的画意,而是以某个画家的绘画风格为中介来把握自然风景。到了宋代,词人、画家的审美意识更加自觉,宋人能够用自觉的审美眼光来欣赏人文之美,以绘画风格为框架来把握自然的现象也更加普遍,宋代这样的例子有很多,比如柳永的作品。 1宋代重文尚文的特征性 宋代在我国封建社会历史的长河中极具特色,在这段时期中,南北朝相互对立,各个民族之间相互融合,在这样的特殊时期,形成了独特的政治、经济、文化背景,中国传统哲学在这一时期也被赋予了新的内涵,在种种因素的推动下,这一时期的文学和绘画必然会受到影响,山水画正是在这样的背景下占据了画坛的主导地位,成为宋代地位最高的画种。 中国传统文化在宋朝时期获得了进一步的发展,空前繁荣昌盛,在封建制度体系下,文化的发展程度也是空前兴盛的,倘若察其历史原因,就是山水画和宋词在宋代的繁荣,究其根本,源于宋代重文尚文的政治特色,宋太祖赵匡胤以文化来治理天下。 与此前历朝历代相比,宋代的整体文化素养有了进一步的提高,私学和书院也逐渐增多,宋史有段记载,意思是学校设立遍布天下,读书人气质儒雅是受到文化的影响。 2、文人艺术素养的自觉性 苏轼曾评价王维诗中有画,画中有诗,可见前者对后者的艺术造诣予以了极高的肯定,这极高的肯定除了说明了王维是诗画交融范例的首创者之外,还恰恰反映出当时的宋人已经具备了某种理论的自觉。 这种理论的自觉性不单单停留在诗中画亦或是画中诗的层面上,转而已经渗透到诗画背后所蕴含的意境、美感以及创作主体的创作构思上,涉及到诗画美学思想,在诗画交融的背后暗含着的是审美意趣与当时所处时代的心理。 “如画”审美意识的内涵演变体现的是人们对自然观照程度的逐步深化,到了宋代,山水画和山水诗的发展已经呈现出亦步亦趋的态势。一方面,二者在取材上都有着共同性,都着眼于自然山水,日常生活;另一方面,北宋时期盛行起“全景山水画”,这对扩宽北宋山水诗的艺术创作手法具有重要作用。