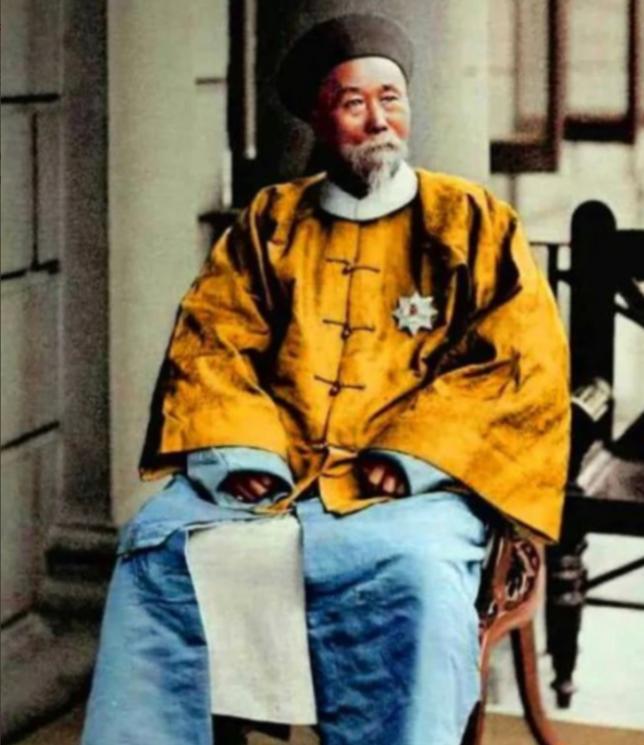

1896年,李鸿章踏上了美国的土地,想要向西方世界展示中华文化的博大精深。然而,当他迈入那片时尚气息浓厚的街头,眼前的景象却让他猝不及防——周围的人们都身着笔挺的西装! (信源:《里的晚清史:李鸿章访美记》——澎湃新闻2019-07-05) 1896年,大清帝国风雨飘摇。甲午战败的阴影还未散去,列强的铁蹄肆意践踏着这片古老的土地。 就在这内忧外患之际,一位饱经沧桑的老人,踏上了前往新大陆的征程。他,就是李鸿章。 在那个世纪初,当慈禧太后的旨意如山重,李鸿章刚结束沙皇加冕的辉煌典礼,即刻策马奔驰往美利坚。 表面看来,这次的涉洋之旅不过是又一次标准的外交出访,但它的实质却是古老世界与新大陆的激烈撞击,一段注定载入史册的文化探险。 是什么驱使李鸿章这般奔波?他是为了寻找国际间的支持,抑或是探究国家强大的道路,还是仅仅为了逃避国内政治的漩涡?当“圣路易斯”号邮轮缓缓驶进纽约港,岸上已是人头攒动,满怀期待。 这个来自遥远东方的“大清国总理”,引起了美国民众极大的兴趣。 报纸上绘声绘色地描述他统治的人口比整个欧洲君主所治之民还众。 有的想了解他与美国总统究竟谁权重一时,有的则推测他或许掌握了什么“东方神秘法术”。 李鸿章踏着鲜明的黄马褂,在黑压压的西装群中鹤立鸡群。他踏下舷梯,迎接他的是一道道好奇的目光和此起彼伏的私语。 有人尊敬地脱帽致敬,有人指着他窃窃私语,甚至有人面露不敬之色。 但真正让李鸿章震撼的是那一艘艘在港内停泊的战舰。美国海军派出了实力最强的十艘战舰,齐刷刷一字排开,如同守护新大陆的钢铁巨兽。 不远处,海面上还有众多汽船和游艇,都是为一睹这位东方贵客的风采而来,这种阵仗对于习惯于金锣开道、前簇后拥的李鸿章来说,无疑是一场别开生面的“文化撞击”。 而在接下来的行程中,李鸿章更是大饱眼福,他乘坐着敞篷马车,途经百老汇大街、穿越华盛顿广场,一路上的摩天大楼、繁华交通令他目不暇接。 这些对来自农业社会的他来说,简直如同神话传说。 他曾惊叹,美国的高楼居然高达二十多层,这样的建筑在中国简直是难以想象,一个台风就能将其摧毁。 还对电梯这种新奇发明感到惊奇不已,觉得这东西如同一个“洗手间”,竟能瞬间将人提升至高空。 在与美国各层人士交流时,文化差异导致的尴尬与冲突时有发生。 李鸿章无意间询问美国人的收入,在美国这被视为极其无礼的行为。他甚至怀疑一位佩戴钻石戒指的英国工厂主管是通过贪腐获得财富,因为在他的认知里,一个工厂主管怎可能拥有如此昂贵的首饰? 在华盛顿国立图书馆内,李鸿章渴求吞云吐雾的愉悦,却遭逢馆员的无情拦阻。他情难自禁,竟随地吐痰,遭致馆方要求亲自清理。双方僵持不已,最终以罚金解决纷争。 这些细微的生活插曲,却映射出东西文化的不同理念。李鸿章踏上美国的土地,目睹的不仅仅是工场与图书馆的表面,他更关注的是这个国家的工业实力与科技成就。 三十余年前,他力推洋务运动,欲以“夷之长技”来对抗西方强敌,以挽救大清王朝的颓势。 在这次横跨大洋的行程中,他突然意识到中美之间的鸿沟远胜于想象。 美国那先进的工业生产线、高楼大厦、繁忙交通以及强大舰队,都是国家实力的象征,而大清国却仍旧停留在农业时代,工业基础薄弱,科技实力不逮。 三十年的洋务运动虽略有成果,但面对西方列强仍旧显得微不足道。 李鸿章似乎在那一刻领悟到,洋务运动的败因不仅在于技术之争,更在于制度与文化的深层次差异。 西方的强大根植于开放自由的制度与创新精神,而大清的封建体制已成社会进步的桎梏。归国后的李鸿章,对美国之行的点评仅有四个字:“见所未见”。 这四字之间,充满了惊愕、无奈与绝望。他目睹了美国的强大,也深感大清国的落后不可救药。 若大清要崛起,改革势在必行,何其艰难。五年后八国联军攻陷北京,慈禧太后慌乱西避,李鸿章又一次被推至前线,签订了耻辱的《辛丑条约》。 签毕,他吐血连盆,不久便撒手人寰,享年七十有九。 李鸿章的一生充满了悲剧色彩,他怀揣国家富强的梦想,却无力回天;他希冀融会贯通西方之长,却为传统所囿。 他的一生,映照着大清国由辉煌走向衰败的历程,是一位传统士大夫在时代浪潮中挣扎的哀歌。李鸿章的美国行,对中国历史的发展产生了深远影响。 它告诫后世封闭国门只会招致落后与挨打,开放改革才是通往富强之路。 如今,当我们再次探寻这段过往,不禁令人遐想,若李鸿章能跨越时空,置身于今日之中国,他会有何感触? 他会因中华的崛起而宽慰,还是会对往日的落后而哀叹?