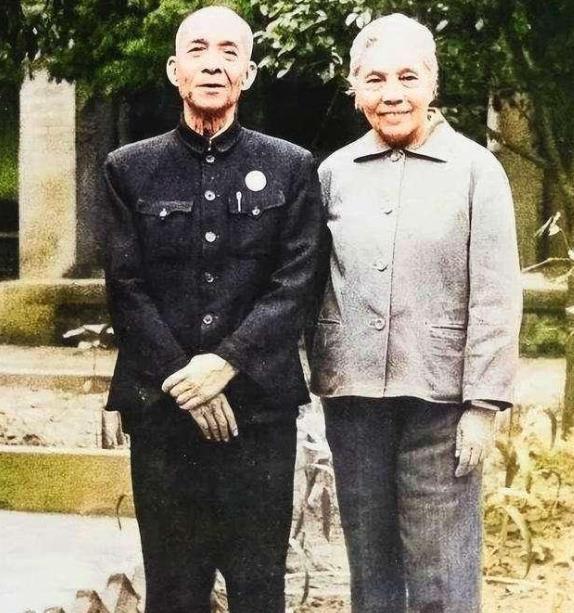

1975年1月9日,李富春的去世如同一道惊雷,震撼了整个国家。在追悼会上,蔡畅面色苍白,悲痛欲绝,却坚决不让女儿李特特送葬,连聂荣臻元帅的劝说也无济于事。这一幕不仅揭示了蔡畅内心深处的复杂情感,也反映出那个动荡年代中家庭与责任之间的冲突。是什么让这位革命女性在失去挚爱的时刻选择了冷漠?她的选择背后,又隐藏着怎样的历史深意? 1975年1月9日,李富春因病去世,享年75岁。这个消息如同晴天霹雳,不仅让他的家人感到无比悲痛,也让整个国家为之震动。李富春在新中国的建立和发展中扮演了重要角色,他的离世意味着一个时代的结束。在追悼会上,蔡畅的悲伤显而易见,她面色苍白,神情恍惚,周围亲朋好友也都沉浸在哀痛之中。大家都知道,李富春不仅是蔡畅的丈夫,更是她生命中的挚爱。这样的情感在那个历史时期尤为珍贵。 追悼会现场气氛凝重,许多人前来缅怀这位伟大的革命家。邓小平在会上发表了讲话,回顾了李富春为国家做出的贡献。他提到李富春在革命斗争中的坚定立场和无私奉献,强调他不仅是一位卓越的政治家,更是一位深受人民爱戴的领袖。蔡畅站在人群中,心中百感交集,她既为失去爱人而痛苦,又为李富春的光辉一生感到自豪。在这样的时刻,她的内心充满了矛盾与挣扎。 在李富春去世后,蔡畅做出了一个令人意外的决定,她坚决不让女儿李特特参加父亲的葬礼。这一选择引起了周围人的不解,连聂荣臻元帅也试图劝说她改变主意。聂荣臻作为当时的重要军事领导人,他的话语权和影响力毋庸置疑,但蔡畅却始终坚持自己的立场。她认为,让女儿送葬不仅会让李特特受到关注,还可能使她暴露在外界的目光之下。 蔡畅心里明白,那个年代充满了动荡与不安,她不希望女儿卷入任何可能的麻烦之中。她深知身为革命者的责任与义务,这种责任感让她在失去丈夫的悲痛中,更加坚定了自己的选择。在她看来,保护女儿的安全才是最重要的事情。即便是面对亲友们的不解与劝说,她依然保持着冷静和果断。这种态度反映出她内心深处对家庭和责任的深刻理解。 蔡畅与李富春的相识发生在法国,那是一个充满激情与理想的年代。两人都是年轻有为、志同道合的人,他们在共同追求革命理想的过程中走到了一起。在那个动荡不安的时代,他们不仅是伴侣,更是彼此信仰和理想的支持者。他们于1923年3月在法国举行婚礼,邓小平担任他们的证婚人,这样的重要时刻至今仍被许多人津津乐道。 结婚后不久,蔡畅怀孕了。在当时国内形势严峻、革命斗争激烈的背景下,她最初并不想要这个孩子。然而,在丈夫和母亲葛健豪的劝说下,她最终决定留下这个小生命,并给她取名为李特特。随着时间推移,蔡畅和李富春投身于大革命之中,他们把事业放在首位,把家庭责任暂时放在了一边。为了追求更高尚的理想,他们不得不将年幼的女儿送回湖南老家,由母亲照顾。 这样的选择虽然艰难,却也体现出他们对国家和人民深切的责任感。在那个年代,家庭往往被置于国家利益之后,这种牺牲精神让他们成为了那个时代最具代表性的一对革命伴侣。他们共同经历了无数风雨,为新中国的发展贡献了自己的青春与热血。 蔡畅在家庭与事业之间不断挣扎,她对女儿李特特表现出的冷淡态度并非出于缺乏爱,而是源于对革命事业的不懈追求。在那个特殊历史时期,她认为个人情感必须服从于更大的社会责任。作为一位革命女性,蔡畅把国家利益放在首位,这种选择使得她不得不牺牲一些个人情感。 从小生活在革命环境中的李特特,对母亲这种严厉态度有些不解。她曾经向母亲询问为何不能像其他孩子那样享受温暖和关爱,但蔡畅总是以“维持基本生活”为理由来回应。这种教育方式虽然严厉,却也蕴含着深刻的道理。蔡畅希望女儿能够自力更生,不依赖于任何人,无论外界环境如何变化,都要保持独立。 随着岁月流逝,李特特逐渐理解了母亲背后的苦心。在许多场合,她都表现出对母亲决策的不满,但内心深处却明白这份冷漠是出于对家庭未来和国家命运的深切考虑。这种复杂而微妙的母女关系,在历史长河中显得格外珍贵,也让人深思。 1970年代,中国正经历着巨大的社会变革和政治动荡。这一时期,不仅是国家发展的关键阶段,也是许多家庭面临重大选择的时候。在这样的背景下,蔡畅拒绝让女儿参加父亲葬礼,不仅反映了个人情感,更折射出社会对女性角色的新思考。女性在家庭和社会中的地位逐渐上升,但仍然面临着许多艰难选择。 李富春去世后,引发了全国范围内对其生平事迹和影响力的新一轮讨论。蔡畅的不让女儿送葬这一决定,引发了人们对家庭、责任以及个人情感之间关系的新思考。在那个特殊时期,这样一种选择不仅关乎家庭内部,也涉及到整个社会对于女性角色认知的发展。