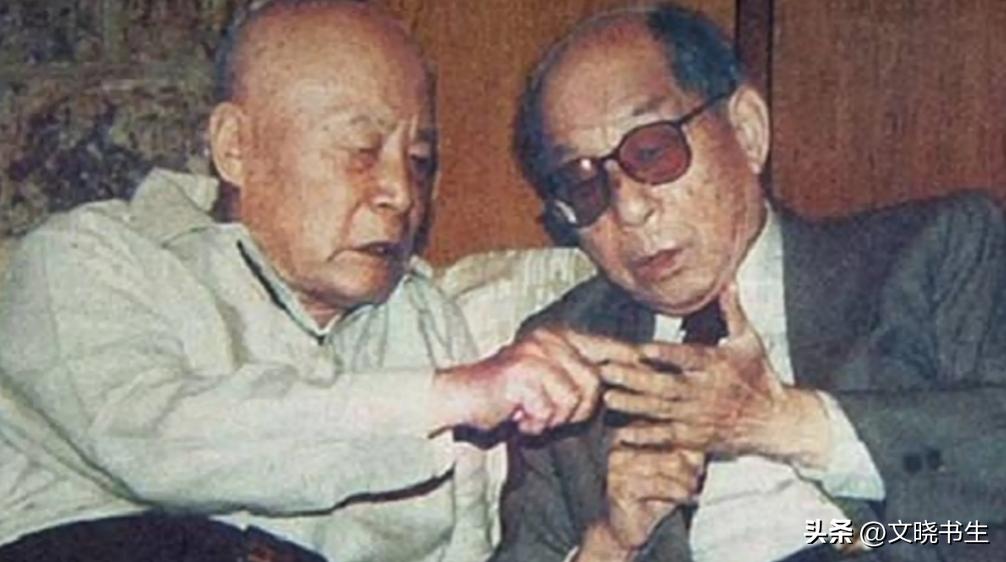

1991年,张学良恢复自由后前往美国生活,邓公邀请他回到大陆看看,张学良却说:回去可以,你们得答应我三个条件! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1991年,张学良的名字再度成为公众关注的焦点,这位曾经的“东北王”,早已年过七十,但依旧神采奕奕,作为中国历史上最为传奇的人物之一,他的每个举动都牵动着无数人的心。 张学良的身世既有辉煌的荣耀,也有跌宕起伏的波折。从1936年被软禁,直到1988年才重获自由,张学良这段近半个世纪的“囚禁”生活,让人既心疼又好奇。 在1988年恢复自由后,张学良选择了定居美国,似乎有意远离了故土,但背后却有着更为复杂的政治考量。 1991年,邓小平得知张学良定居美国后,便有意邀请这位曾经的英雄人物回国。 邓小平在长时间的隔阂之后,展现出了极大的宽容与包容,希望张学良能回到祖国看看,毕竟他已经年老,历经风雨的生命该有个了结。 张学良对这个邀请的回应却让人有些意外。他提出了三个条件,堪称“苛刻”:不搞欢迎仪式、不接受采访、不被恭维。 这三个条件的背后,是张学良对政治局势的深刻理解。经历了无数风云变幻的政治斗争,张学良深知自己的回归不仅仅是个人的选择,更是两岸关系的一个敏感点。 他不希望自己成为一个政治符号,更不想在国内外的政治舞台上被利用。 邓小平的邀请并没有因此止步,随即委托了当时的军事领导人吕正操与张学良见面。吕正操与张学良的重逢充满了历史感和情感。 两人曾在抗日战争时期有过深厚的合作,而此次相见,吕正操也代表着邓小平的亲切关怀。 吕正操向张学良转达了邓小平的诚挚邀请,并在会谈中,张学良表达了自己内心的矛盾和顾虑。 张学良在会中坦言,自己虽心怀故土,但回国的决定并不简单。他特别提到了一个不容忽视的因素,两岸政治局势的敏感性。此时,台湾的局势还处于动荡之中,任何政治上的举动都可能引发风波。 张学良并不希望自己的回国引发两岸关系的紧张,甚至可能被外界解读为“政治投降”。 他深知自己已经不再是那个叱诧风云的“东北王”,而是一个具有特殊历史地位的老人,回国的决定牵动的不仅仅是个人的命运,更是两岸关系的敏感弦。 虽然张学良最终同意赴上海治疗眼疾,但这次回国的计划并未如愿实现。原因也并非张学良个人的意愿,而是台湾方面的阻挠。 台湾当时的政治气氛极为敏感,任何涉及中国大陆的行动都可能引发激烈反应。 台当局对于张学良的回国持保留态度,甚至明确表示反对,于是张学良的回国计划一再搁浅。 李登辉上台后,情况发生了变化。李登辉的政策相对宽松,终于在1993年解除了对张学良的探亲限制。 即便如此,张学良依旧没有选择回到大陆或台湾,他最终决定继续留在美国,度过自己的晚年。这一决定让很多人感到失望,同时也让人更为好奇,张学良为什么没有回国?他心中究竟有着怎样的顾虑? 张学良最终选择在美国定居,意味着他将继续与故土保持一定的距离。在美国,张学良的生活相对平静,他与妻子赵一荻的感情一直维系得很好。 尽管他曾多次表达过对祖国的思念,但现实中的政治因素始终让他没有做出回国的决定,他的选择,其实也是一种无奈的妥协,无论是大陆还是台湾,对他来说,回国的代价远远超过了他的期望。 张学良没有忘记自己的故土,但更清楚,自己再也无法承担那个时代赋予的巨大责任。 1993年,张学良的身体开始出现健康问题,他依旧怀念故乡的风景和家乡的味道,但终究未能再踏上那片曾经为他驰骋过的土地。 2001年,张学良去世,享年101岁。他的生命经历了多次起伏,但最终,他选择了独自度过余生,尽管那份未竟的回国之梦,或许始终在他心底隐隐作痛。 张学良的这一选择,体现了他在历史与现实之间的复杂心态。回国对于他来说,不仅仅是个人的情感问题,更是与国家、与历史的复杂关系,他心中或许有着对家国的深切情感,但更清楚政治局势所带来的后果。 纵使曾经的英雄人物,最终也只能在岁月的流逝中,选择远离波澜壮阔的政治舞台,安度晚年,而这份深藏心底的牵挂,至此无解。 信息来源:中国新闻网——史海:吕正操三晤张学良劝其回大陆内幕