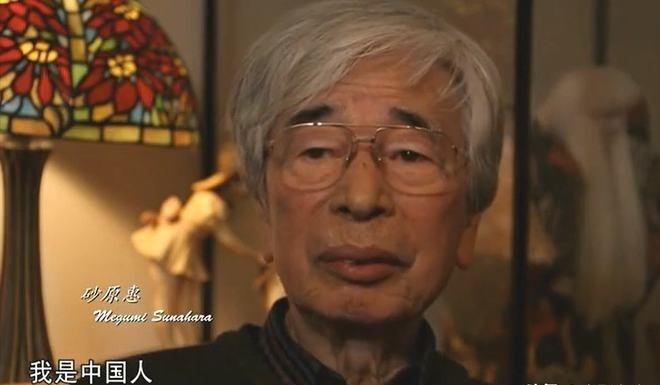

1948年,一个日本人冒充中国人并加入解放军,在辽沈战役中屡次立功,还参加了抗美援朝,但是没过多久,他的身份就暴露了…… 1933年,砂原惠出生在日本九州福冈县,当砂原惠刚满5岁时,震惊中外的七七卢沟桥事变爆发,日军全面侵华的战争拉开了序幕。就在这样的历史背景下,砂原惠的父亲因满洲铁路的工作需要,带着全家迁往中国东北辽宁,在阜新安家落户。 对于年幼的砂原惠来说,家的概念很简单——父母在哪里,哪里就是家。然而,作为满铁职员的父亲对战争却有着复杂的心态。一方面,他是日本帝国扩张政策的执行者;另一方面,他在日常生活中也看到了战争给普通民众带来的苦难。 尽管生活在中国的土地上,砂原惠的童年和少年时期仍然浸润在日本文化中。父亲安排他在大连的日本学校接受教育,家庭的社交圈也几乎都是日本人,与当地中国居民的交流极为有限。 1945年8月,当日本投降的消息即将传遍全球时,一个突如其来的变故改变了砂原惠的人生轨迹。就在日本宣布投降的前一个月,他的父亲在辽宁病逝,留下他和母亲相依为命。 当时,战败国日本的侨民急于回国,回日本的船票一票难求。砂原惠母子在父亲的一位同事帮助下,计划先去葫芦岛暂住,再想办法回到日本。然而,父亲的同事在半路上突然失踪,母子俩被迫滞留在中国这片陌生而熟悉的土地上。 为了生存,母亲开始做裁缝工作补贴家用,而砂原惠则在当地一户地主家养猪,同时开始认真学习中文。 1948年,已经开始融入当地生活的砂原惠一家,也因此获得了属于自己的一块土地。这是他们第一次真正拥有土地,也是第一次感受到新中国带来的变革力量。 在砂原惠生活的区域,东北民主联军的活动日益频繁。他亲眼目睹了中国人民的苦难,也看到了解放军为普通民众带来的希望。一次偶然的机会,砂原惠救助了一名受伤的解放军战士,并将他藏在自家的谷仓里。在照顾这名战士的过程中,砂原惠了解到了解放军的理念和使命。 1948年,经过深思熟虑,砂原惠做出了一个令母亲提心吊胆的决定——他要加入东北民主联军。考虑到自己特殊的身世,他瞒着母亲,化名"张荣清",成功地加入了这支队伍。 化名"张荣清"的砂原惠,在东北民主联军的队伍中逐渐成长为一名出色的战士。他所在的部队被整编为步兵170师,后来划归解放军第四野战军。在辽沈战役中,因为熟悉日语,砂原惠在情报收集工作中发挥了特殊作用。他能够准确翻译缴获的日文文件,有时还协助审讯被俘的日本军事顾问,为战役的胜利提供了重要支持。 在平津战役中,砂原惠多次冒险执行任务,表现尤为突出。他善于利用自己对日本人思维方式的了解,帮助部队规避风险,精准打击敌方弱点。因为这些贡献,他多次获得嘉奖,战友们也都敬重这位勇敢果断的"张荣清"。 1949年,随着解放战争的胜利,砂原惠面临着一个重要选择。母亲希望他能恢复日本人身份,一起回到日本故乡。然而,经历了血与火的洗礼,砂原惠已经对这片土地和战友们产生了深厚的感情,他选择继续留在军队中,为新中国的建设贡献力量。 1950年,朝鲜战争爆发,中国组建志愿军赴朝参战。砂原惠毫不犹豫地参加了抗美援朝,成为一名空军地勤人员。按照国际惯例,作为非参战国的日本人是不允许出现在朝鲜半岛战场上的。 在朝鲜战场上,砂原惠曾偶然遇到被美军俘虏后又被志愿军解救的日本战俘。面对同胞,他坚持自己的中国身份。 然而,在一次例行填表中,对于国籍一栏,砂原惠习惯性地填写了"中国"。但细心的政治干部发现了他的口音和背景中的一些矛盾之处,经过调查,最终确认他是一名日本籍战士。 为了避免可能的国际纠纷,部队领导决定将砂原惠调往东北老航校,与一批日本教员一起培训中国的新飞行员。当他看到日本教官们享受着优厚待遇,每顿都有白米饭吃,而想到在朝鲜前线忍冻挨饿的志愿军战士们,他曾愤怒地表达不满。 1955年,随着中日邦交的建立,作为日本公民的砂原惠被要求返回祖国。离开生活了17年的中国,他的心情异常复杂。回到日本后,砂原惠并没有忘记中国这片养育他的土地,而是积极投身于促进中日友好事业。 2010年7月28日,在砂原惠的积极推动下,第一个由日籍老兵组成的团队重返中国,他们受到了中方领导的热情接待。 2013年7月,已经80岁的砂原惠再次踏上中国的土地,专程前往当年收留他的村庄。虽然已经过去了58年,但那种熟悉的感觉依然强烈。当他询问村民是否记得村子里曾经住过一个日本人时,一位老太太认出了他,清晰地叫出了他的小名"小三元"。