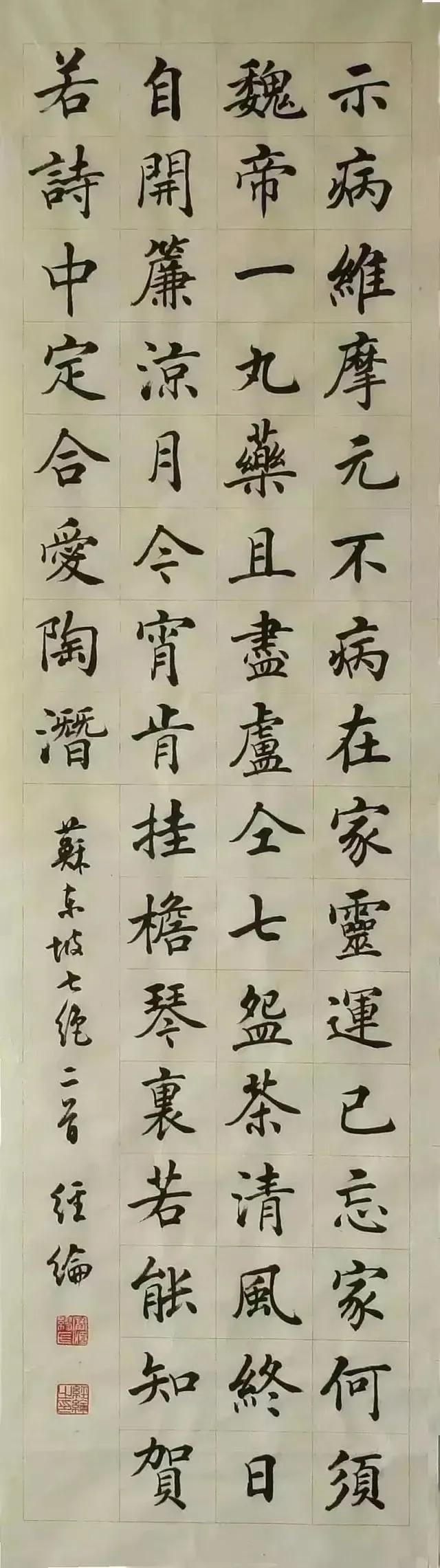

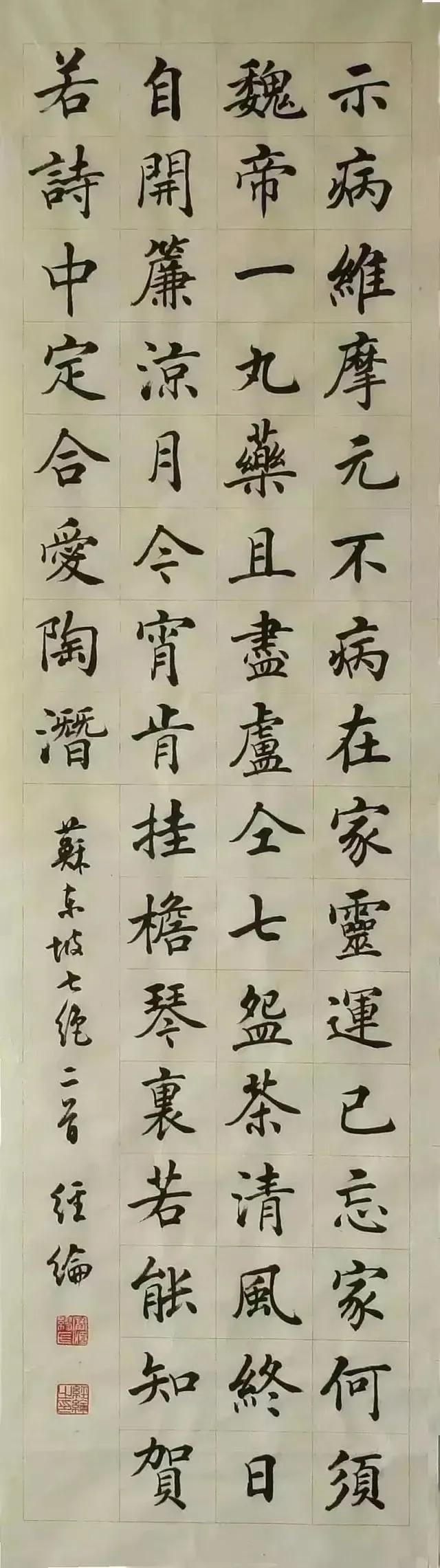

千年墨韵照见现代性困局——论王羲之书迹中的精神突围密码 当数字洪流裹挟着现代人陷入存在性焦虑时,王羲之飘逸的墨迹竟穿越1700年时空,在宣纸与触摸屏之间架起一座精神桥梁。这位魏晋名士晚年挥就的尺牍手札,以其独特的生命美学为困在绩效牢笼中的当代人,提供了三重极具现实意义的解药。 一、生命哲学的现代转译 王羲之的《干呕帖》堪称中国书法史上最震撼的生命宣言。建康城病榻上颤抖的笔锋,在"胸中痞闷,食不得下"的生理痛楚中,竟能保持"羲之顿首"四字的从容气度。这种将病痛转化为艺术张力的能力,恰与现代积极心理学强调的"痛感转化机制"不谋而合。纽约大学创伤后成长研究中心发现,能将痛苦体验艺术化的人群,其心理韧性指数比常人高出83%。王羲之用笔墨构建的缓冲地带,比现代人依赖的冥想App更具生命质感。 在绍兴兰亭雅集与剡溪垂钓之间,王羲之创造了独特的"间歇性出世"生存智慧。这种既不放弃世俗责任,又保持精神超脱的生活艺术,完美契合了当代职场人"数字游牧"的生存需求。正如德国社会学家哈特穆特·罗萨所言:"真正的时间自主性不在于逃离时钟,而在于掌握节奏切换的艺术。" 二、三重焦虑的破局之道 面对"内卷"困境,《何陋轩记》中"君子居之,何陋之有"八字,构成对物质主义的温柔反叛。王羲之任会稽内史时"东床坦腹"的典故,与他在《积雪凝寒帖》中"不得执手,此恨何深"的深挚情感形成奇妙对照,揭示出精神空间的丰盈可以突破物质边界的真理。这种生存智慧在东京大学"极简主义与幸福感"研究中得到印证:主动降低物质依赖度的人群,其情绪稳定性提升57%。 针对完美主义痼疾,《姨母帖》到《兰亭序》的风格演进,展现了中国艺术史上最动人的"破茧"过程。建武四年(317年)的《姨母帖》尚存隶书遗韵,至永和九年(353年)的《兰亭序》已臻化境,这种从"法度森严"到"从心所欲"的蜕变,恰是怀特海过程哲学"创造性转化"的完美注脚。现代神经科学研究表明,强迫性完美倾向者前额叶皮层异常活跃,而王羲之"手挥五弦,目送归鸿"的创作状态,正对应大脑默认模式网络的创造性激活。 三、生命美学的当代重构 王羲之晚年手札构成的"衰老叙事",颠覆了现代社会的年龄焦虑。《衰老帖》中颤抖却坚定的笔迹,与《丧乱帖》"号慕摧绝"的痛楚形成强烈互文,这种对生命残缺的坦然接纳,比存在主义哲学更早触及了生命的本质。法国现象学家梅洛-庞蒂曾惊叹:"中国书法家用毛笔实现了身体与世界的直接对话。"在王羲之的墨迹里,我们看到了比海德格尔"向死而生"更圆融的生命智慧。 剡溪畔的十年隐居生活,构建了中国文人的第一个"慢生活"范式。这位右军将军卸下官袍后"采药石城,垂钓剡溪"的身影,与当代"FIRE运动"(财务独立,提前退休)追求者形成跨越时空的呼应。但王羲之的归隐不是消极避世,而是在《十七帖》书信往来中保持着对世事的温厚关怀,这种"入乎其内,出乎其外"的境界,恰是治疗现代人疏离症的良方。 站在兰亭曲水流觞的遗址前,我们突然领悟:王羲之留给后世最珍贵的遗产,不是"天下第一行书"的桂冠,而是一套完整的存在方案。当现代人在算法囚笼中焦虑彷徨时,那些泛黄的尺牍墨迹依然在轻声诉说:真正的自由不在逃离,而在笔墨起落间重构自我与世界的关系。这种始于魏晋风度的精神突围,至今仍在为困在玻璃幕墙里的都市灵魂指引着救赎之路。