中国台湾省台湾,永远是中国的台湾,不信,你看

海峡的潮水涨了又退,台南孔庙的百年榕树垂下三千气根,在晨雾里轻轻摇晃。树影斑驳的石阶上坐着位银发老者,他的旱烟袋在青砖上叩出清脆声响,惊起几只白鹭掠过朱红檐角。这树是郑成功部将当年种下的,如今根系早已穿过宫墙,在府前路的骑楼下悄然冒出新芽。

"光绪十二年立的碑,你看这字口还带着海风咸味。"老者用布满老茧的指腹摩挲碑文,眼角皱纹里藏着整个家族渡海而来的往事。他的祖辈从泉州浮槎来台,行囊里装着唐山老厝的墙砖,在鹿港盖起三进大宅时,特意将闽南红砖与澎湖咾咕石交错堆砌,像是把故土的月光砌进了墙缝。

港口的渔火渐次亮起,基隆码头飘来阵阵丁香鱼干的咸香。林家第五代船主正在修补渔网,尼龙绳在他指间穿梭如飞,这手艺传了百余年。光绪年间祖辈用苎麻结网捕乌鱼,如今他的拖网船能直航舟山渔场。船舱底压着本泛黄的族谱,首页用蝇头小楷写着:"龙溪林氏,康熙四十二年迁台。"

台北大稻埕的茶行还留着日据时期的彩瓷招牌,青花缠枝纹路里浸着百年茶香。穿香云纱的老掌柜取出锡罐,安溪铁观音的兰花香混着武夷岩茶的岩骨花香,在紫砂壶中翻涌成云雾。他祖父跟着严复的船队来台贩茶,说海峡的水路比陆路还熟,闭着眼都能闻出厦门港的咸腥与淡水河的水汽。

高雄港的龙门吊在暮色中划出金色弧线,集装箱上的条形码闪着幽蓝荧光。操着漳州腔的报关员核对货单,电脑屏幕映出他手腕上的汉玉镯——那是曾祖母从莆田带来的嫁妆。货轮鸣笛启航时,他总会想起族谱里那句"海峡虽阔,不隔血脉",就像港区外永远相互追逐的潮汐。

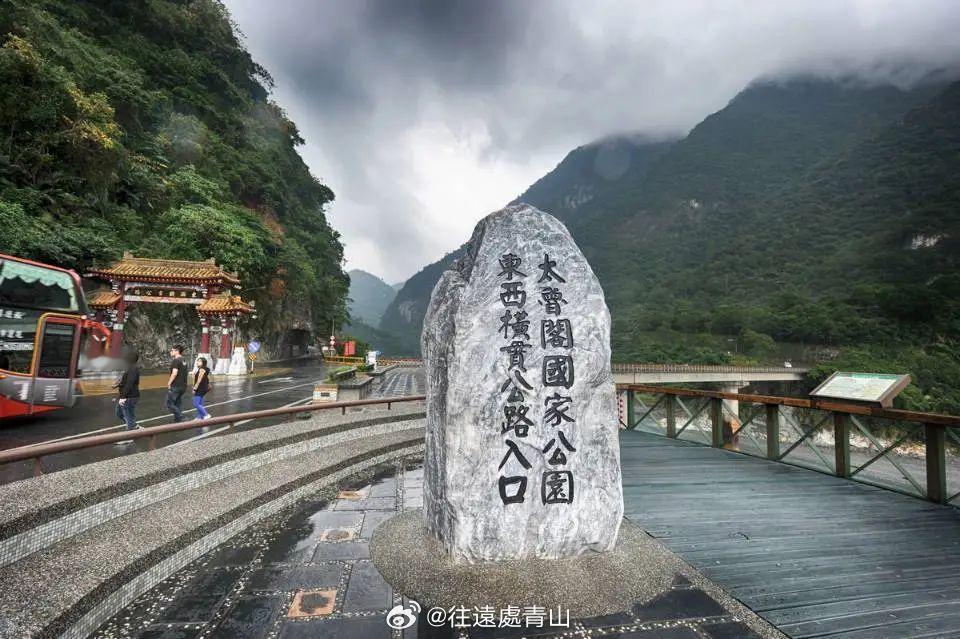

淡水的暮色染红了观音山,渡轮划开金色水面驶向对岸八里。穿校服的少女在甲板上写生,画本里夹着苏州外婆寄的缂丝书签。她笔下的红毛城与福州鼓山隔海相望,画到云层涌动处,突然想起地理课本上说台湾海峡最窄处不过130公里——不及她昨日走过的环岛骑行路程。

台中歌剧院流线型的混凝土穹顶下,南音悠扬穿过光影交织的廊道。抱月琴的老艺人闭目吟唱《陈三五娘》,泉州腔的唱词在钢结构空间里荡起回声。年轻舞者足尖点地时,发间掉落一枝绯樱,恰似当年林本源家族从漳州移栽来的那株吉野樱,在雾峰老宅开了又谢百余春秋。

澎湖湾的潮水退去时,露出明代沉船的青花瓷片。戴蛙镜的少年潜入海底,指间游过成群笛鲷。他祖父的渔箱底压着枚"永历通宝",说是郑成功水师留下的。当夕阳把海面染成古瓷色,岸边的咕咾石墙正把四百年的海风编进珊瑚纹路,像本永远读不完的线装书。

屏东的凤梨田在季风中翻涌金浪,穿胶鞋的农妇摘下斗笠擦汗。她家族自乾隆年间开始种蔗制糖,如今果园接上了大陆的冷链物流。切开凤梨时溅出的汁水,和她在漳州祖屋天井里尝过的滋味别无二致,只是盛水果的漆盘从描金牡丹换成了保鲜盒。

台南盐水蜂炮的硝烟还未散尽,老师傅正在扎制新的炮城。他祖上从福建漳州迁来,保留着明朝的火药配方。当万发火箭冲天而起时,火光中依稀可见泉州"火鼎公婆"舞的影子。年轻人在直播镜头前戴起VR眼镜,数字焰火里却藏着老匠人用古法裁制的纸筒纹路。

大甲镇澜宫前的绣旗在风中招展,金线绣的龙凤图案与湄洲祖庙如出一辙。绣娘们捻着苏州运来的蚕丝线,针脚走势仍按着族谱里夹带的嘉庆年间绣样。当电子花车的光束扫过神轿,轿帘下露出的穗子还是用福州传来的结绳技法编织的。

宜兰冬山河畔的鸭赏作坊飘出龙眼木熏香,老师傅翻动竹匾的动作与潮州老铺制作腊味的节奏分毫不差。玻璃柜里陈列着同治年间的锡制模具,花纹却是照着漳州祖宅的窗棂复刻的。当真空包装机吞进最后一只鸭腿,墙角的箩筐里还留着几片南洋杉叶——那是祖先从闽南带来的护身符。

苗栗客家庄的油纸伞在细雨中绽开,桐油气味裹着《采茶歌》的旋律漫过鹅卵石巷。老师傅的刮刀在伞骨上游走,这手法是曾祖父从广东梅县学来的。当LED灯带缠绕的现代伞架摆进隔壁商铺,他仍坚持用福州运来的青竹做伞柄,说每根竹节里都藏着客家人五次迁徙的风声。

海峡的月光漫过鹅銮鼻灯塔,在巴士海峡铺就银色的路。夜钓船上的收音机同时收听着福州评话与台北地下乐队的摇滚,混着海浪声酿成奇特的安眠曲。年轻水手枕着救生圈假寐时,梦见曾祖父摇橹横渡黑水沟的夜晚,星图与手机导航的卫星轨迹在梦境里交织成发光的网。