P2,曹王墓题字残石

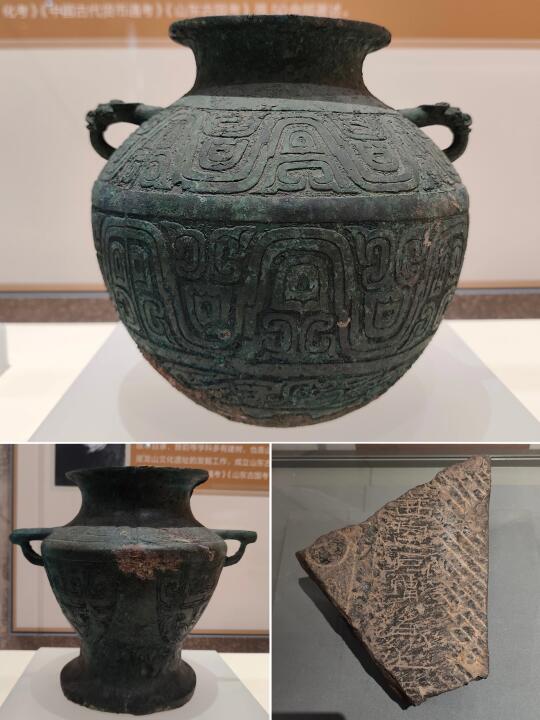

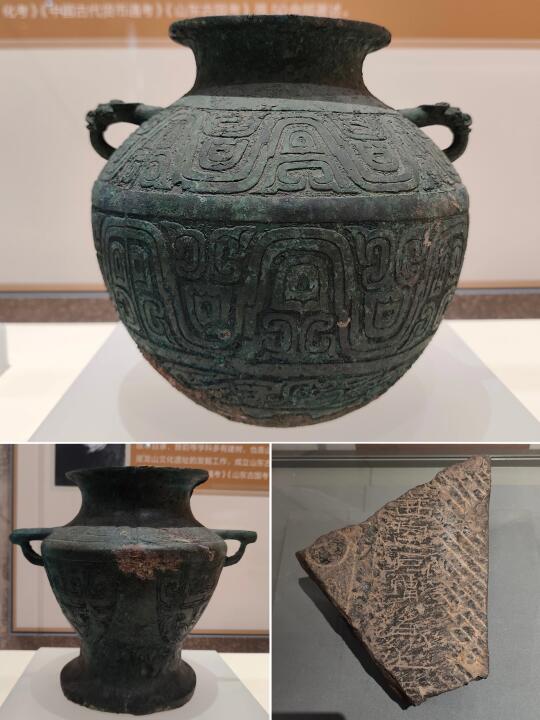

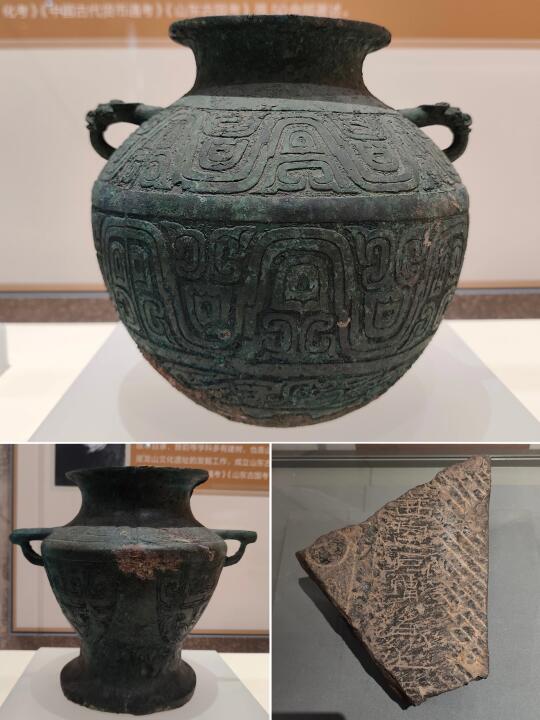

P3-6,铜罍

【P2,曹王墓题字残石】

东汉

滕州安上村出土

石上题刻“西室石牖为上口”等字。

1933年滕县曹王墓正式发掘,王献唐前往滕县考察获赠,在石侧刻《跋曹王墓汉画题字残石》题记:“汉画题字残石,滕邑段尊五得于邑东曹王墓,弃置三官庙内。二十二年四月偕尊五往游,取以见赠,距得石时廿余稔矣。西海王献唐记。”

由此可知1913年左右已发现此墓,并有零星残石出土。

1933年官方首次在滕县进行科学考古发掘,地点在安上村北谷堆顶(今滕州市木石镇)和赵庄村北曹王墓(今滕州市羊庄镇)。考古发掘结束后,因日军侵华战火毁掉了发掘资料而无法写出考古报告,成为国内考古研究的一大遗憾!

主持此事的“国立中央研究院”院士董作宾,曾称之为“是一幕考古学上之悲惨的史实”!

1933年3月12日,滕县安上村农民陈士富之子兄弟三人,在村北俗称“谷堆顶”的高台处挖土填补水毁田地,挖出14件周代青铜器。此时国内考古学方兴,滕县教育科科长魏希鸿深知事关重大,将此事上报省府及教育厅,引起了上层重视,即电令滕县政府“设法购回保存,以免散失”,并特派省立图书馆长王献唐同省府候差员张书绅、省会公安局所长刘献庭(滕县人),持省府主席韩复榘的训令,于4月4日抵达滕县。省府出资2000元交与发掘者陈氏兄弟,收购其鼎二、鬲四、簋四、盘一、匜一、壶一、罍一,共14件青铜器。购品除壶、罍外,各器都有铭文,有一鼎内还存有全个鱼骨。1944年,滕人生介明编印的《续滕县志》卷五,收入此次出土的青铜器图片及铭文。据续志记载,另有安上遗址出土的一件簋盖为当地人士收藏,上有铭文18字,志书有其图铭。此次安上遗址出土的青铜器,当是15件之数。

王献唐在滕县谈妥收购铜器之事后,于4月7日到距县城35里的安上遗址作实地考察。

4月10日,王献唐一行三人把此次收购到的十四件青铜器顺利运至济南,展览三日后,藏之于省立图书馆。1958年,国家文物局将其中十一件铜器调往北京历史博物馆(国家博物馆前身之一)展藏。

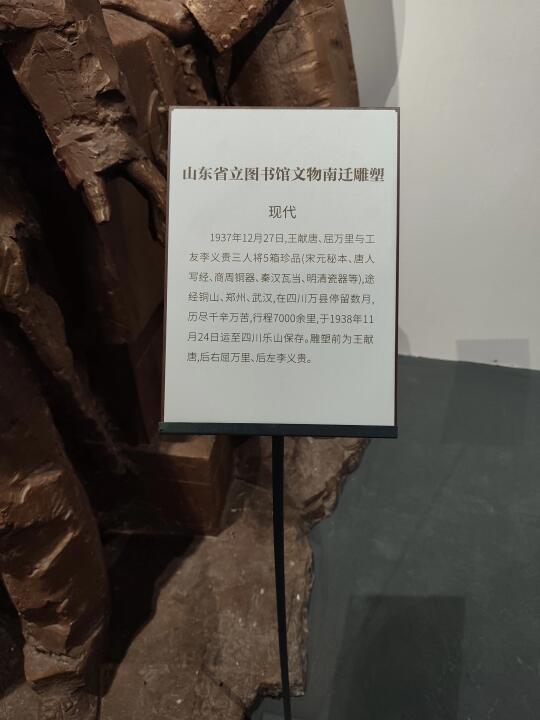

滕县考古发掘结束后,主持此事的董作宾即投入到殷墟发掘的工作中,可他仍在牵挂着滕县考古报告的编写,于当年12月18日及1934年、1935年三次致函王献唐谈及此事。直到1937年日军侵华战争爆发,考古报告还没有发表出来,董作宾把已整理的报告和发掘的记录资料装入木箱运往长沙,又转运到香港商务印书馆九龙仓库保存。1941年香港沦陷,九龙仓库所存物品全被战火吞没。

山东省博物馆