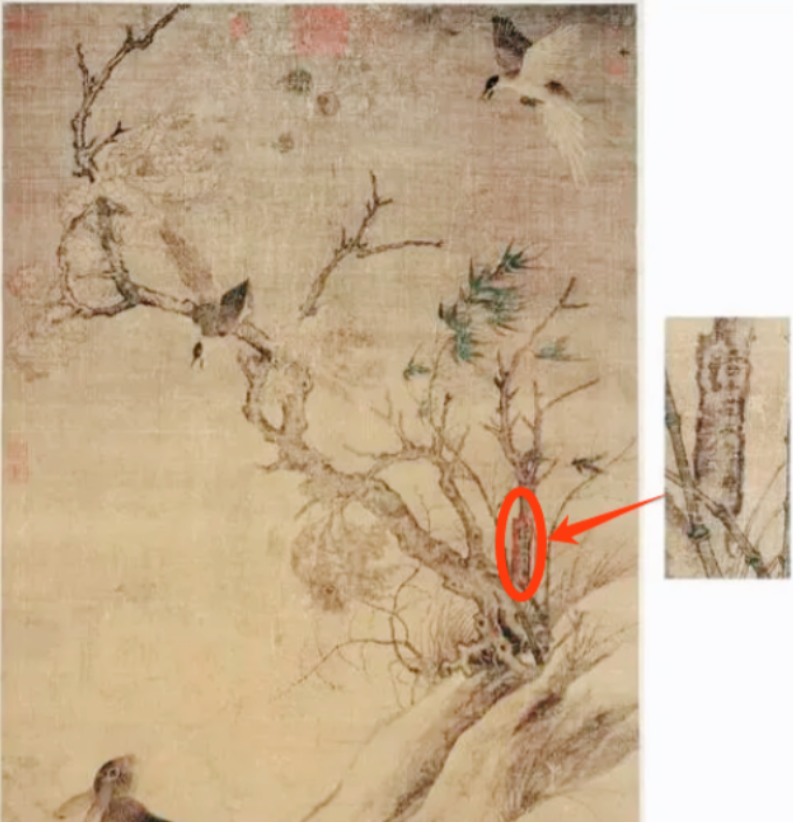

1962年,一位专家拿15倍放大镜,检查一幅2米长的无名氏古画,突然,他在画右侧树干上,隐约发现8个特别秀珍的小字!仔细一看后激动大喊:“这幅画的名字,我们叫错了近千年呀!”

中国拥有悠久的文明历史,花鸟画作为其中的一个重要分支,也有着深厚的文化底蕴。最早的中国画并未明确分科,绘画题材的丰富和多样化逐渐促使了绘画分类的出现。早在彩陶时代,花鸟画的雏形便已开始萌芽。西安半坡遗址出土的彩陶器上,便能看到栩栩如生的鱼纹和人面图案,临潼姜塞的彩陶上也有蛙形图案。

尽管这些仅为工艺装饰,但其形象的生动性已可见一斑。在殷墟出土的文物中,还能见到鸟骨头钗等物品的出现,显示了当时社会对自然生物形态的关注。到了战国和先秦时期,青铜器上已经出现了带有狩猎题材的纹样。随着时间推移,汉代的画像砖石进一步展现了花鸟图案,形式更加丰富且细致。

崔白是北宋时期花鸟画的代表人物之一,他的艺术成就对后来的花鸟画发展产生了深远影响。崔白,字子西,来自濠梁(今安徽凤阳),活跃于宋神宗时期。他因参与相国寺的重绘工作而得以进入宋宫廷画院,受到宋神宗的特别青睐。由于崔白性格独特,宋神宗特别下诏,命令任何人不得随意安排崔白作画。崔白的画作数量庞大,《宣和画谱》中记载了他200多幅作品,然而如今留存至今的作品却少之又少。

他的花鸟画被誉为有“变革”之作用,郭若虚称其画作“体制清淡,作用疏通”。他的画作,特别是在描绘麻雀和喜鹊方面,达到了极高的艺术水平,传神且生动,令人叹为观止。苏轼曾在诗中赞道:“人间刀尺不敢裁,丹青赋予濠梁崔”,这一赞誉充分体现了崔白在花鸟画中的重要地位。

1962年的一个普通工作日,中国国家博物馆的文物修复室内一片寂静。一位年迈的文物专家正在对一幅巨幅花鸟画进行例行检查。这幅画作尺寸惊人,长约两米,宽约一米,画面上两只喜鹊栖息在枝头,正俯视着树下的一只野兔,整幅画作笔法精湛,意境深远。

专家手持着15倍放大镜,仔细查看画作的每一个细节。当放大镜移到画作右侧的树干处时,他的动作突然凝固了。在微弱的光线下,借助放大镜的帮助,他发现了几个异常秀丽的小字。这些字迹虽然因年代久远而略显模糊,但仍能依稀辨认。专家的手微微颤抖,他屏住呼吸,一字一字地辨认着:"嘉祐辛丑年崔白笔"。

这个发现犹如一块重磅炸弹,在文物界引起了巨大轰动。原来这幅被誉为国宝的《双喜图》,并非出自无名氏之手,而是北宋著名画家崔白的作品。更重要的是,这八个小字不仅确定了画作的作者,还明确了创作年份——北宽嘉祐六年,也就是公元1061年。

消息传出后,博物馆内立即召开了一场专家研讨会。与会专家们围绕着这幅画作展开了热烈讨论。一位擅长宋代书法的专家对署名进行了详细的笔迹分析,认为这些小字的书写特点与崔白的其他存世作品上的签名完全吻合。

另一位研究宋代绘画的学者则指出,画中的构图方式和用笔技法,都与崔白的画风极为相似。这一发现不仅改写了这幅名画的署名历史,更为研究北宋时期的绘画艺术提供了新的素材。

唐代是中国历史上一个国力强盛、文化繁荣的时期,这一时期花鸟画取得了显著的进展,逐渐独立成科,展示了花鸟画在艺术上的独特生命力和审美价值。唐代的花鸟画作品主要集中在工笔画上,画家们注重写生和观察,能够生动地捕捉花鸟瞬间的变化。他们追求“似”与“真”的艺术境界,把“妙得其真”视为画作的最高标准。唐代的画家不仅致力于形象的写实表现,还力求将自然界的细节和生命力融入作品之中,使得花鸟画焕发出独特的艺术魅力。

唐代花鸟画的影响延续到了五代,边鸾是其中一位杰出的花鸟画家,他长于花鸟折枝,成为当时花鸟画技法的代表之一。记载中提到,边鸾“攻丹青,最长于花鸟折枝之妙,古今未有”,这足以看出他在花鸟画上的深厚造诣。唐代的画风对后来的五代及两宋的花鸟画影响深远,花鸟画技法在这一时期得到了广泛的继承和创新。

到了两宋时期,花鸟画的发展迎来了一个空前的高峰。宫廷的趣味、民间的风尚以及文人士大夫阶层的独特艺术理念,都为花鸟画的繁荣提供了强大的动力。北宋初期的“黄氏体制”一度成为皇家画院的标准,用以评判画作的优劣,甚至决定了画家的录用。随着时间的推移,到了南宋,花鸟画迎来了更加蓬勃的发展,画院中的大部分画家都以花鸟为主题,画作的题材和表现手法不断丰富,成为中国花鸟画发展史上的一个重要高峰。

宋代的花鸟画不仅在写生上取得了重要成就,同时也在写意的表现上开创了新的局面。文人画家将梅兰竹菊等花卉赋予了道德品格,称之为“四君子画”,这种画风在宋代逐渐形成,并影响到明清时期,成为传统绘画中的一个独特门类。文人花鸟画的兴起,使得花鸟画不仅仅局限于工笔表现,更加注重表达画家的个性和情感,进而为后来的花鸟画创作提供了新的视角和思路。