上世纪50年代的一天,伟人正在办公,秘书急匆匆跑过来,送来一份求助信。伟人读后,连连讲:“这怎么能行哦?烈士的女儿却读不上书。”又讲:“让孩子就读北京农大吧,继承父亲的遗志,为新中国做贡献。”

毛泽东的书法作品中,最常写的两个字便是“人民”。他所留下的最具影响力且最能体现其品德的题词便是:“为人民服务”。周恩来深深敬佩毛泽东,认为毛泽东是人民的领袖,是从人民中成长起来的,真正为人民服务的领袖。周恩来曾说:“决不要把毛泽东看成一个偶然的、天生的、神秘的、无法学习的领袖。我们的领袖是从人民当中生长出来的,是与中国人民血肉相联的。”

1936年,美国作家斯诺在到访陕北时,看到毛泽东住在简陋的窑洞中,周恩来则睡在土炕上,彭德怀穿着用缴获的降落伞改制的背心,林伯渠的耳朵上系着线绳来固定断裂的眼镜。这些细节让斯诺看到了共产党人身上所蕴藏的一种强大的力量。他称这种力量为“东方魔力”,并认为它是“兴国之光”。斯诺眼中的这股力量,正是我们党和国家、军队高级领导干部在艰难时期,带头艰苦奋斗、俭朴生活的真实写照。

毛泽东和其他老一辈无产阶级革命家们,始终保持着他们的初心和使命,过着朴素的生活,一生都在为人民的幸福而努力奋斗。毛泽东为了捍卫民族独立,不仅亲自领导革命,还经历了无数的艰难困苦。在抗美援朝战争中,他的爱子毛岸英为国捐躯,毛泽东深感痛惜,但仍然坚定信念,为人民的利益而不懈奋斗。

在1976年7月,毛泽东得知唐山大地震造成了巨大损失,成千上万的人民群众死伤,他因悲痛欲绝,放声痛哭。即使在身体极度虚弱、身患重病时,毛泽东依然心系人民,看到人民遭遇灾难,他的心情无比沉痛,正是这种深厚的人民情怀和责任感,深深感染了无数中国人民。

上世纪五十年代的一天,阳光正透过办公室的窗户洒进来。伟人正专注地批阅文件,秘书匆匆走进办公室,手里拿着一封信。这封信与往常收到的公文不同,信封略显陈旧,字迹工整却透着几分急切。秘书向伟人说明,这是一封来自李维汉秘书长的求助信。

伟人放下手中的钢笔,仔细阅读起信件内容。随着阅读的深入,他的表情逐渐凝重。读完信后,伟人摘下眼镜,目光深远。他不止一次强调,革命烈士的子女怎能失学,这是绝对不能允许的事情。在简单的讨论后,伟人当即拍板,安排烈士夏明翰的女儿到北京农业大学就读。

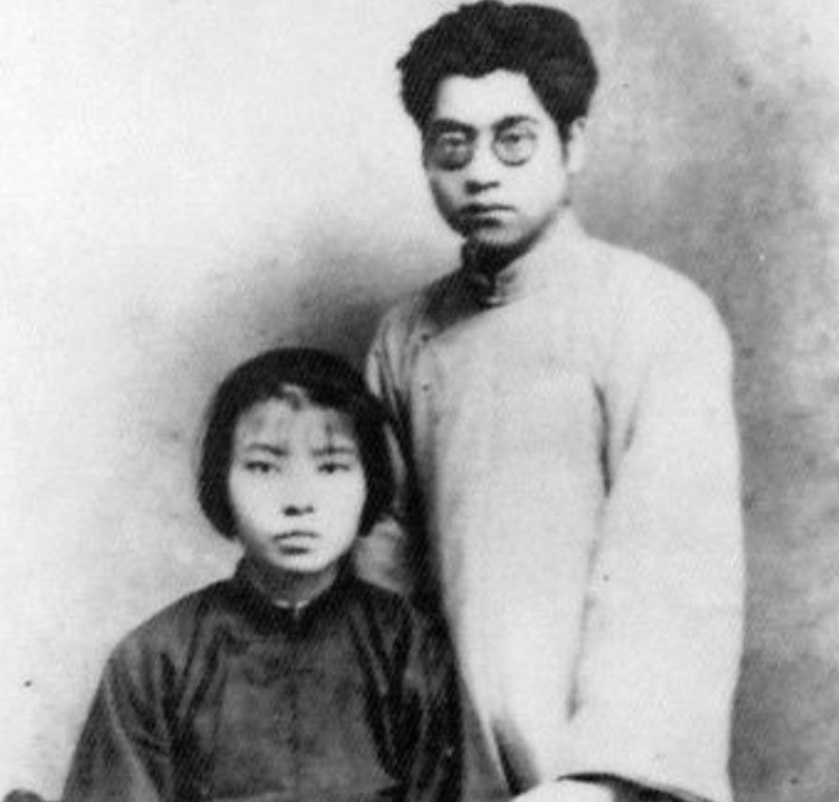

说起夏明翰,伟人的记忆仿佛回到了那段峥嵘岁月。在创建农民运动讲习所的日子里,夏明翰表现出了卓越的组织才能。他不仅积极参与农讲所的筹建工作,更在农民运动中发挥了重要作用。当时的农讲所,正是培养革命骨干力量的重要基地,为后来的革命斗争积蓄了宝贵的人才资源。

1927年秋收起义期间,夏明翰与伟人并肩战斗。在那个风云激荡的年代,革命者们不畏艰险,为了理想信念奋勇向前。夏明翰在起义中表现出的革命勇气和坚定信念,给伟人留下了深刻的印象。

然而,革命道路从来都不是一帆风顺的。在后来的斗争中,夏明翰不幸被捕。面对敌人的威胁和利诱,他始终保持着共产党员的气节。在生命的最后时刻,夏明翰写下了那首震撼人心的《就义诗》。"砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。"

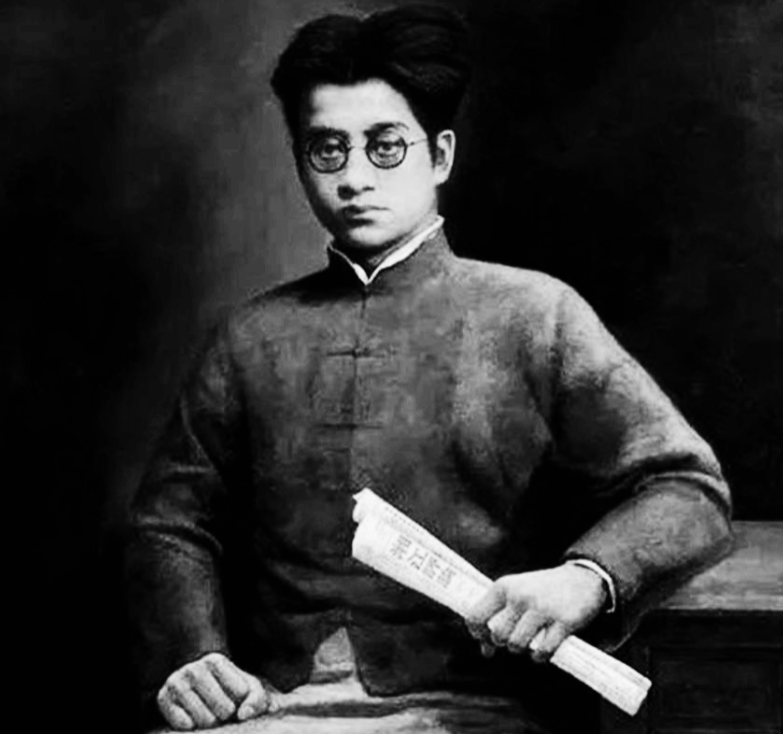

毛泽东年轻时也曾面临许多忧虑,但他的忧虑不同于情绪上的焦虑,更多的是一种深刻的思考。他与萧子升一起游历湖南时,写下了大量的笔记。回到一师后,曾有同学读过毛泽东的游学笔记,称他“身无分文,心忧天下”。

为了实现这一目标,他开始深入思考,运用各种逻辑手段帮助自己分析和解决问题。他曾在1917年准确地分析和预言,二十年内中日必有一战。他在笔记中写道:“日人诚我国劲敌,二十年内,非一战不足以图存,而国人犹沉酣未觉。”这段话在1937年七七事变后应验了,毛泽东的眼光远远超出了他的同龄人。那时,毛泽东不过二十几岁,能提出如此精准的预见,令人震惊。

毛泽东非常重视对子女的教育,他通过给毛岸英、毛岸青写信,指导他们的学习方向,教导他们学习方法。毛岸英也在父亲的影响下成长为一名出色的共产党员。1949年10月,毛岸英收到表舅向三立的信,信中提到杨开智希望通过毛泽东安排职务。面对这个提议,毛岸英毫不犹豫地回信,表达了坚决的立场:“这种一步登高的‘做官’思想已是极端落后的了,而尤以为通过我父亲即能‘上任’,更是要不得的想法。”

在延安时期,尽管毛泽东的工作十分繁忙,他依然坚持每年春节到当地基层政府给民众拜年。通过这种方式,毛泽东不仅与群众建立了深厚的感情,还能直接倾听百姓的声音,了解他们的想法和需求。1941年春节前夕,毛泽东早早来到枣园乡政府拜年,强调第一件事是给大家拜年,第二件事是征求大家对当前工作的意见。他特别提出,大家要说出我们工作的不足,谈谈我们哪里做得不好,这一番话使得群众能够畅所欲言,讲述了自己对共产党政策的态度和看法。