【梁安成康王萧秀墓神道石刻】

萧秀墓神道石刻位于萧恢墓神道石刻东近500米,千年前这里便被称为甘家巷。

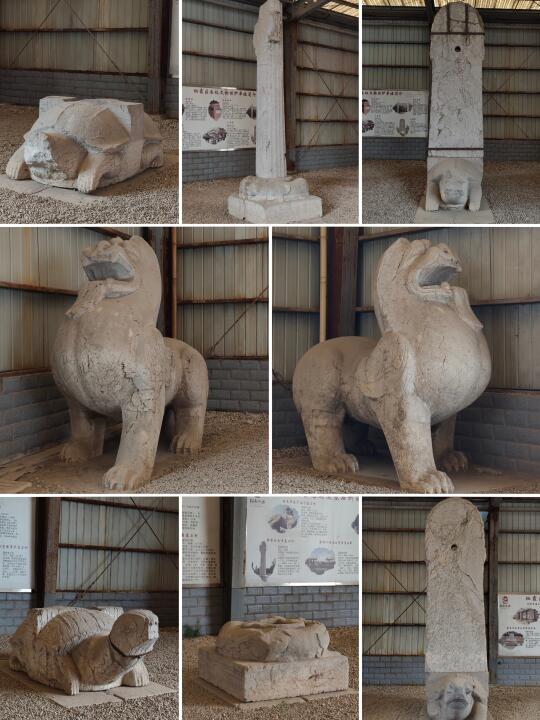

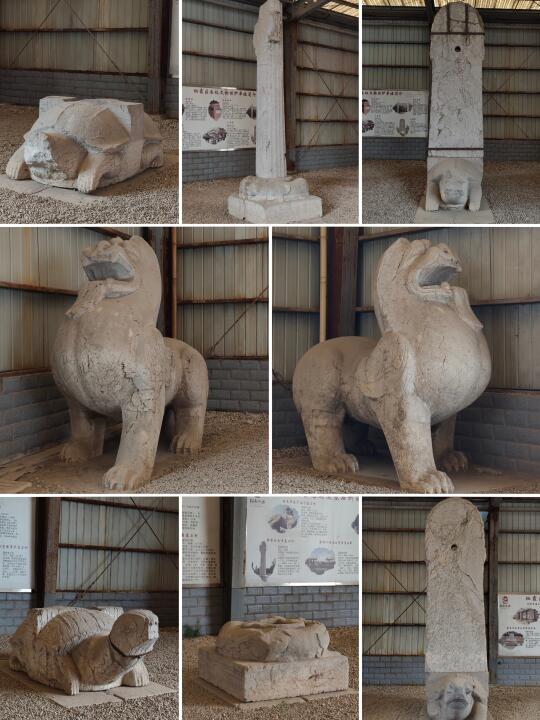

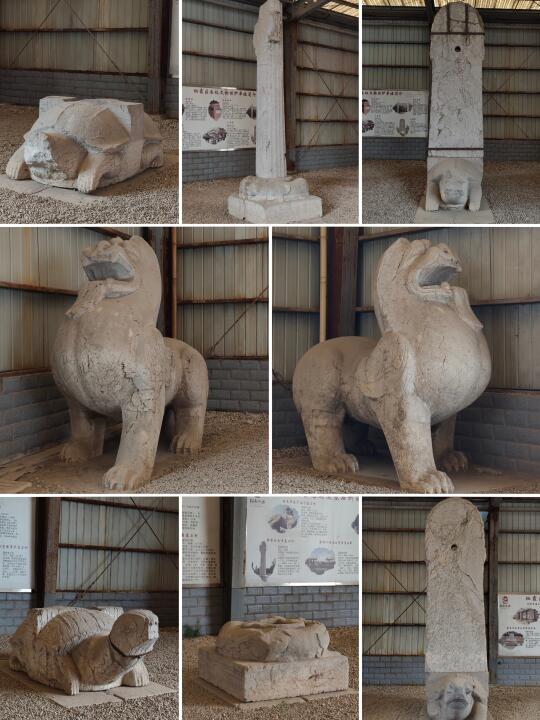

萧秀墓神道现存石刻3种8件。

[一R] 其中石辟邪2只,均为雄兽,东西相对,间距18米。

东辟邪(P4-5)身长3.35米;

西辟邪(P6-7)身长3.07米。

这两只石辟邪昂首张口,长舌垂胸,头部有鬃毛,腹侧双翼,翼作三翎,通体长毛卷曲如蔓,体态肥壮。

[二R] 石柱2个。

东柱(P10)仅存柱座,四侧饰有神兽纹。

西柱(P11-12)柱头圆盖及小辟邪已失,通高4.70米。柱身雕刻隐陷直梭纹20道,高3.86米,柱额上题刻“梁故散骑常侍司空安成康王之神道”15个字;柱额下饰有一圈绳辫纹和一圈交龙纹。柱座造型纹饰与东侧石柱柱座相似。

萧秀墓较一般陵墓多出一对石碑,其排列秩序依次为石辟邪一对、前石碑一对、神道石柱一对、后石碑一对。石碑大约立于梁天监十七年(518)之后。

[三R] 前石碑一对,仅存龟跌座。

东龟跌(P8)座长3.54米,头部断落于地,1953年用钢筋、水泥将其修复。

1953年,在东碑座旁边曾发现一块南宋石碑倾倒在地,已不知去向。

西龟跌(P9)座头部残缺,全长2.70米。

[四R] 后石碑一对(P13-16)。

两碑皆圆首,碑首部中间有一个圆形穿孔。碑脊两边分别装饰着交结成辫状的高浮雕双螭。

两碑正文全泐,仅碑额可识。碑额正书“梁故散骑常侍司空安成康王之碑”14个字。

后一对石碑中,东碑(P13-14)高4.15米,龟跌座长3.37米,碑阴刻正书提名6行,多不可辨。

西碑(P15-16)高4.10米,龟跌座长3.07米。碑阴刻正书21行。史称该碑为彭城刘孝绰(481-539)撰文,吴兴贝义渊书写。该碑在1953年曾进行过维修加固。

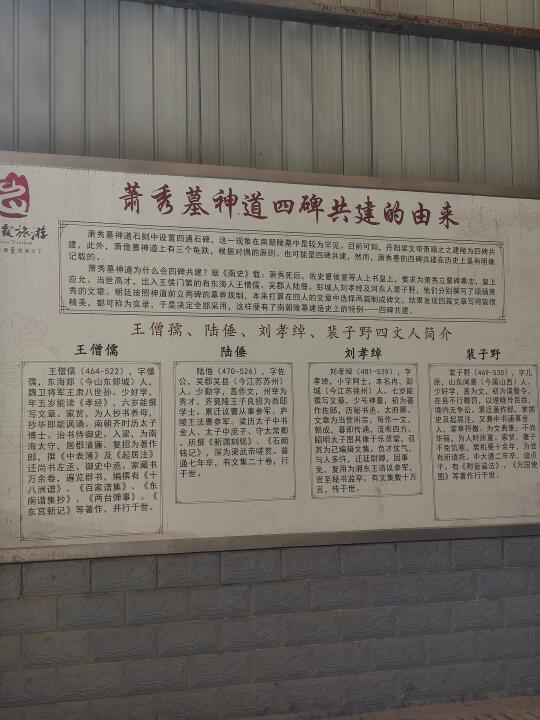

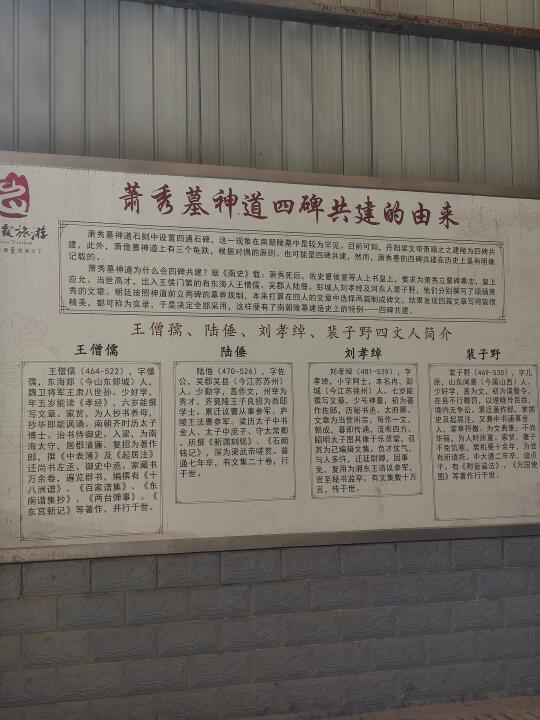

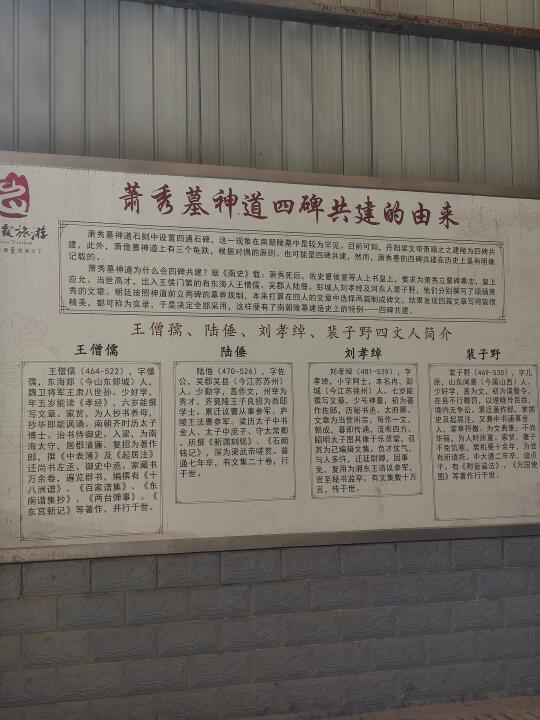

【萧秀墓神道四碑共建的由来】

萧秀墓四通石碑,这一现象在南朝陵墓中是较为罕见。

目前可知,丹阳梁文帝萧顺之之建陵为四碑共建,此外,萧憺墓神道上有三个龟趺,根据对偶的原则,也可能是四碑共建,然而,萧秀墓的四碑共建在历史上是有明确记载的。

【萧秀墓神道为什么会四碑共建?】

据《南史》载:萧秀死后,佐史夏侯亶等人上书皇上,要求为萧秀立墓碑墓志,皇上应允。当世高才,出入王侯门第的有东海人王僧儒、吴郡人陆。彭城人刘孝绰及河东人裴子野,他们分别撰写了颂扬萧秀的文章。

朝廷按照神道前立两碑的墓葬规制,本来打算在四人的文章中选择两篇制成碑文,结果发现四篇文章写得皆很精美,都可称为实录,于是决定全部采用,这样便有了南朝陵墓建造史上的特例——四碑共建。

萧秀墓石刻