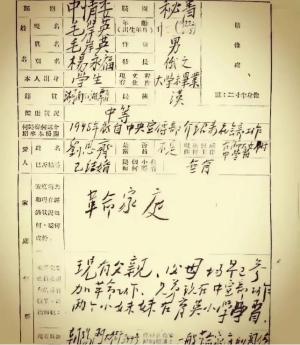

毛岸英在入朝之前亲笔填写的简历,字迹工整铿锵有力! 民间有句俗话叫“女肖父儿肖母”,单看容貌,毛岸英长得更像母亲杨开慧。 然而若要论秉性,毛岸英无疑最像毛主席。 他曾经在上海街头流浪4年,跟弟弟毛岸青尝尽人间疾苦,但即使生活困顿,毛岸英始终牢记杨开慧的教导:无论生活有多苦,都不要忘了学习和革命。 1932年,10岁大的毛岸英带着弟弟躲躲藏藏好不容易被点心铺收下来当伙计,他白天天不亮起来干活,入了夜拉着弟弟在屋外的空地上练字。 随手捡来的树枝是他们的笔,光秃秃的青石板是他们的练习册,但毛岸英也担心日子这么过下去,他认识的字总有练完的那天。 于是毛岸英下定决心,一定要去买一本字典。 字典虽然只要8角大洋,对毛岸青两兄弟仍旧很奢侈,为了凑齐这笔钱,毛岸英在晚上做完店里的活计后,又赶往上海外白渡桥干黄包车。 他秉着能学一个字是一个字的精神,愣是在这四年里完成了对自己和弟弟的初级教育。 这点跟毛主席颇为相似,当年毛主席从省立第一中学退学后,给自己制定了一个雷打不动的学习计划。 图书馆一开门,青年毛主席就拎着他的两块米糕走进去,直到入夜图书馆要关门才走出来。 而之后的革命生涯里,毛主席哪怕行军打仗也没忘读书,还会写信提醒毛岸英兄弟好好学习。 远在苏联的毛岸英读完父亲的家书,真切的将毛主席和杨开慧的话记在心里,读书学习从来没落下。 但他更像毛主席的一点,是为苦难人民而奋斗的勇气和决心。 早在苏联求学时期,毛岸英就已经有过作战的经验。 当德国的炮火轰到莫斯科,19岁的毛岸英第一时间带领儿童院的孩子们做起了后援工作。 他们挖战壕、劈柴砍木,甚至在郊外开垦荒地种菜,为莫斯科的卫国军人提供支援。 但每次炮火在前线响起,脑海里总有一个声音告诉毛岸英,他应该勇敢挺身而出,在战场上身体力行保卫莫斯科的和平。 因此毛岸英特地给斯大林写了一封信,在信中强调自己的请求,中国和苏联同为共产主义的一员,他要执行共产主义的任务,替千千万万热爱和平的百姓而战。 在这封信的末尾,毛岸英留下了力透纸背的签名,这也是他第一次主动说明自己的身份。 因为毛岸英的争取,他得到了到军校学习的机会,也在苏联卫国战争中做出了巨大贡献。 消息传回国内时,毛主席欣慰又自豪,不过等儿子回国之后,他还要给毛岸英补上“农民第一课”。 他教导毛岸英要向农民学习,还让劳动英雄吴满亲自教导他下地干活,等毛岸英手上练出厚厚的茧子才算出师。 毛岸英丝毫不怀疑父亲的安排,他以杨永福的名字在延安学习,跟当地的百姓一起工作和劳动,更深刻的感悟到共产党革命的意义。 从那之后,毛岸英经常以“永福”的化名参加劳动,但在申请入朝作战时,他大大方方写上了自己的大名,禀明自己为人民而战的决心。 都说字如其人,毛岸英铿锵有力的笔墨酷似毛主席,为祖国和穷苦人民献身的决心更是继承了毛主席。 然而在家庭成员那一栏,他只是简单的写了四个字“革命家庭”,将自己的家庭背景一笔带过,因为在毛岸英看来,他只是一个普通的战士。 他从不会主动在人前透露自己跟人民领袖的关系,却在每件事力求向父亲看齐,每每在日记中叩问自己:当毛主席的儿子合格了吗? 遗憾的是,毛岸英在朝鲜作战不幸牺牲,没有亲口听到毛主席说的那句:“岸英是我的骄傲。” 参考资料: 国际共产主义战士毛岸英,大江南北杂志