网传老赖平利投资矿山引发事故致多人受伤【老赖跨界开发背后的监管黑洞与“捂盖子”疑云】

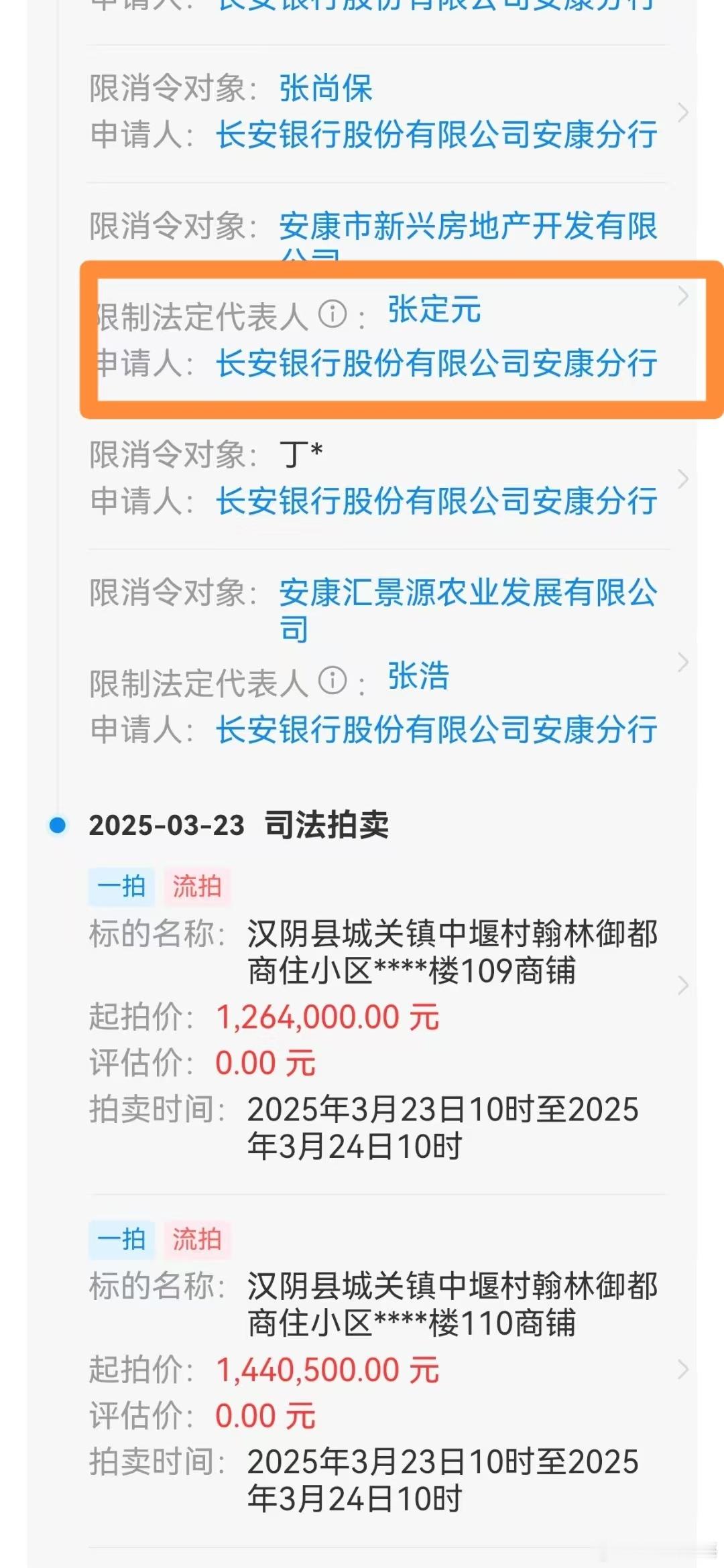

三个月前,陕西安康市平利县长安镇一处石英矿矿山因手续不全、安全措施缺失擅自开工,导致多名矿工严重烧伤。据受害者亲属爆料,涉事矿山由失信地产商张某投资3.6亿元开发,其实际控制的公司长期处于“被执行人”状态。事故发生后,伤者仍在医院治疗,但当地政府未启动追责程序,反而通过删帖、威胁爆料者等方式压制舆论,引发公众对“官商勾结”的强烈质疑。附前期博文: 1.

2.https://weibo.com/6594195406/5146308595680210

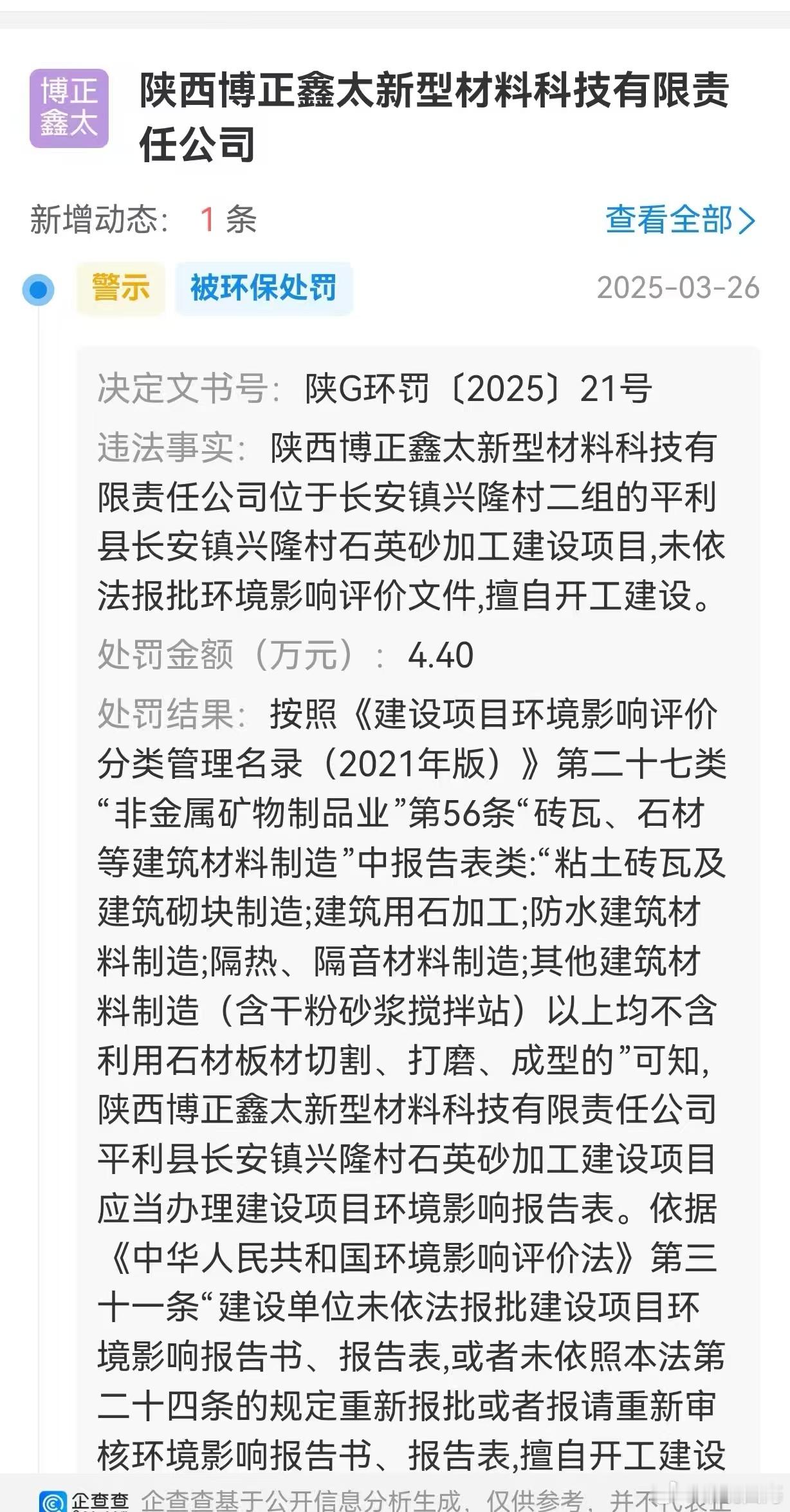

3月20日,安康市生态环保局对涉事企业开出44011.5元罚单,但处罚仅针对环评手续问题。我们追问:国土、林业、应急管理部门是否审批合规?平利县相关部门至今未公开回应。

老赖如何跨界开发矿山?监管漏洞成关键。根据《安全生产法》,矿山企业需取得多部门审批资质,且投资人应具备合法信用记录。然而,张某作为失信人员,却能通过“借壳经营”或“挂靠资质”等手段规避审查,暴露监管体系的致命漏洞。类似案例并非孤例,2022年湖南某煤矿事故中,失信建材商通过收购空壳公司“洗白”身份继续经营,最终酿成3人死亡惨剧。

平利县矿山开发资格审查的失守,或与基层监管的形式主义直接相关。例如,监管部门仅满足于台账“齐全”、培训“记录完整”,却对消防设备缺失等实质风险视而不见。此外,处罚力度过轻(如2023年安康某采石场因未配安全员仅被罚5000元)进一步纵容了企业违规。

“捂盖子”逻辑与权力“灭火器”

事故发生后,平利县有关部门未公开调查进展,反而将“消除舆情”作为首要任务。据爆料者反映,平利多个部门曾威胁删除曝光内容,并试图转移公众视线。此类操作早有先例:2021年山西矿难中,当地政府要求医院拒收记者采访;2020年山东矿难初期,官方将消息定性为“谣言”并追责发布者。

这种“灭火”思维背后,可能隐藏着更深层的利益链条。安康市纪委监委2020年通报的案例显示,多名领导干部违规插手矿产开发,例如汉滨区石梯镇原镇长张辉等人未招投标直接指定开发商,最终因受贿被刑事处罚。此次涉事矿山是否涉及类似腐败?博主呼吁彻查审批环节中是否有权力寻租问题。

追问责任:谁为监管失职买单?

1. 跨部门审批漏洞:生态环保部门虽开出罚单,但国土、林业、应急管理等部门是否履行了审批职责?若手续不全却长期默许生产,相关部门需承担渎职责任。

2. 处罚力度与整改实效:44011.5元罚款与企业数亿元投资相比微不足道,难以形成震慑。此外,企业常以“停产检修”应付检查,实际暗地复产,形成“检查-罚款-复产-再出事”的恶性循环。

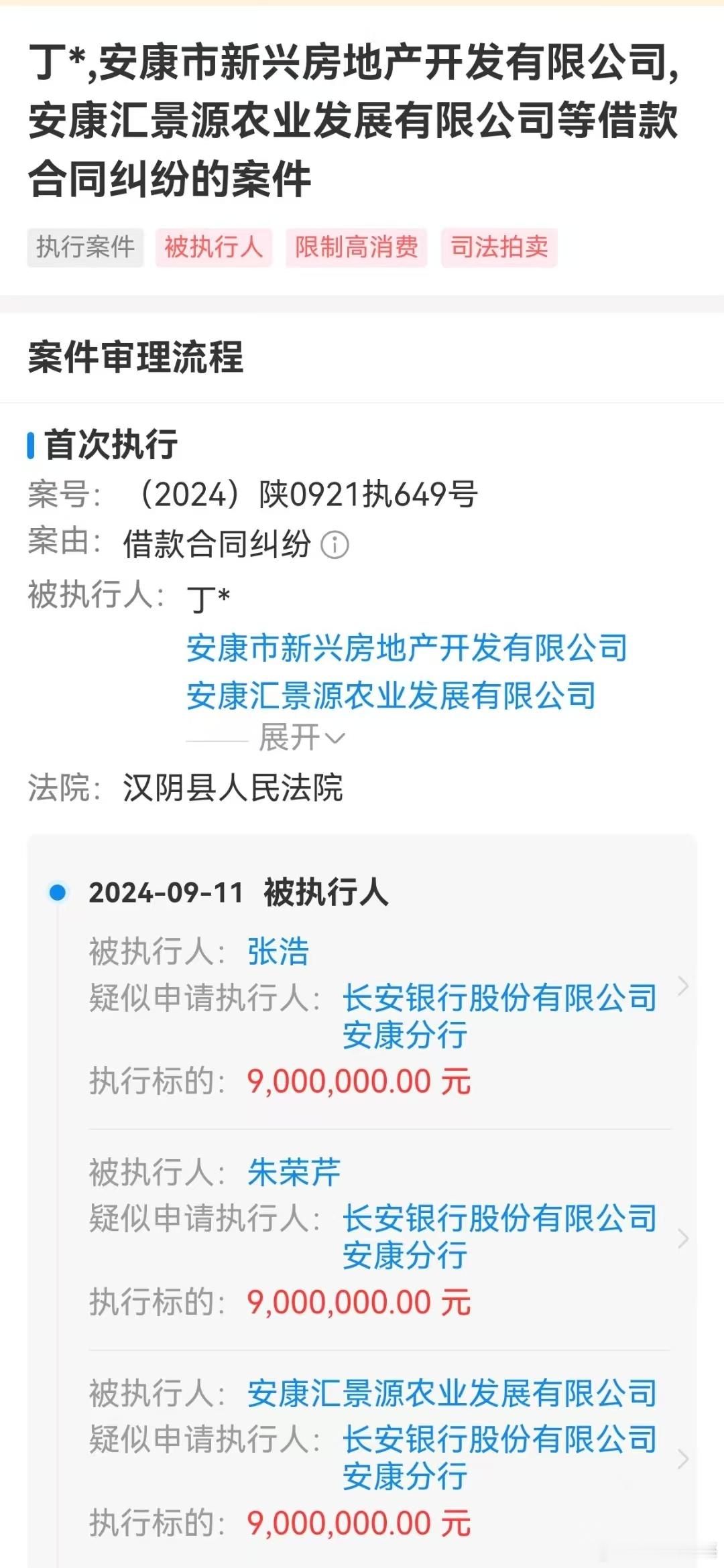

3. 司法与行政联动缺失:涉事企业已被列为被执行人,但法院执行部门是否及时查封资产?此前安康市一起担保纠纷中,抵押土地被非法处置,银行和国土部门消极追责,导致担保人权益受损。

系统性腐败风险:从“失信者”到“保护伞”

失信人员张某能跨界投资矿山,不排除存在权力庇护。例如,安康某公安局原副局长汪某曾向开发商出借500万元,并利用职权为涉黑人员办理取保候审,收受“赞助费”28万元,最终因巨额财产来源不明获刑。若此类“保护伞”未清除,监管体系难言公正。

博主呼吁:彻查真相,重建信任

呼吁省级或中央层面介入调查,重点审查:矿山开发审批全流程的合规性;监管部门是否存在玩忽职守或受贿行为;舆情压制背后的指令链及责任人。同时,需推动制度改革,如建立多部门协同监管机制、提高违法成本、鼓励公众监督,避免悲剧重演。

平利县石英矿事故不仅是一起安全生产事件,更是一面照见基层治理顽疾的镜子。唯有打破“捂盖子”逻辑、严惩官商勾结,才能让监管真正成为生命的守护者,而非利益的附庸。