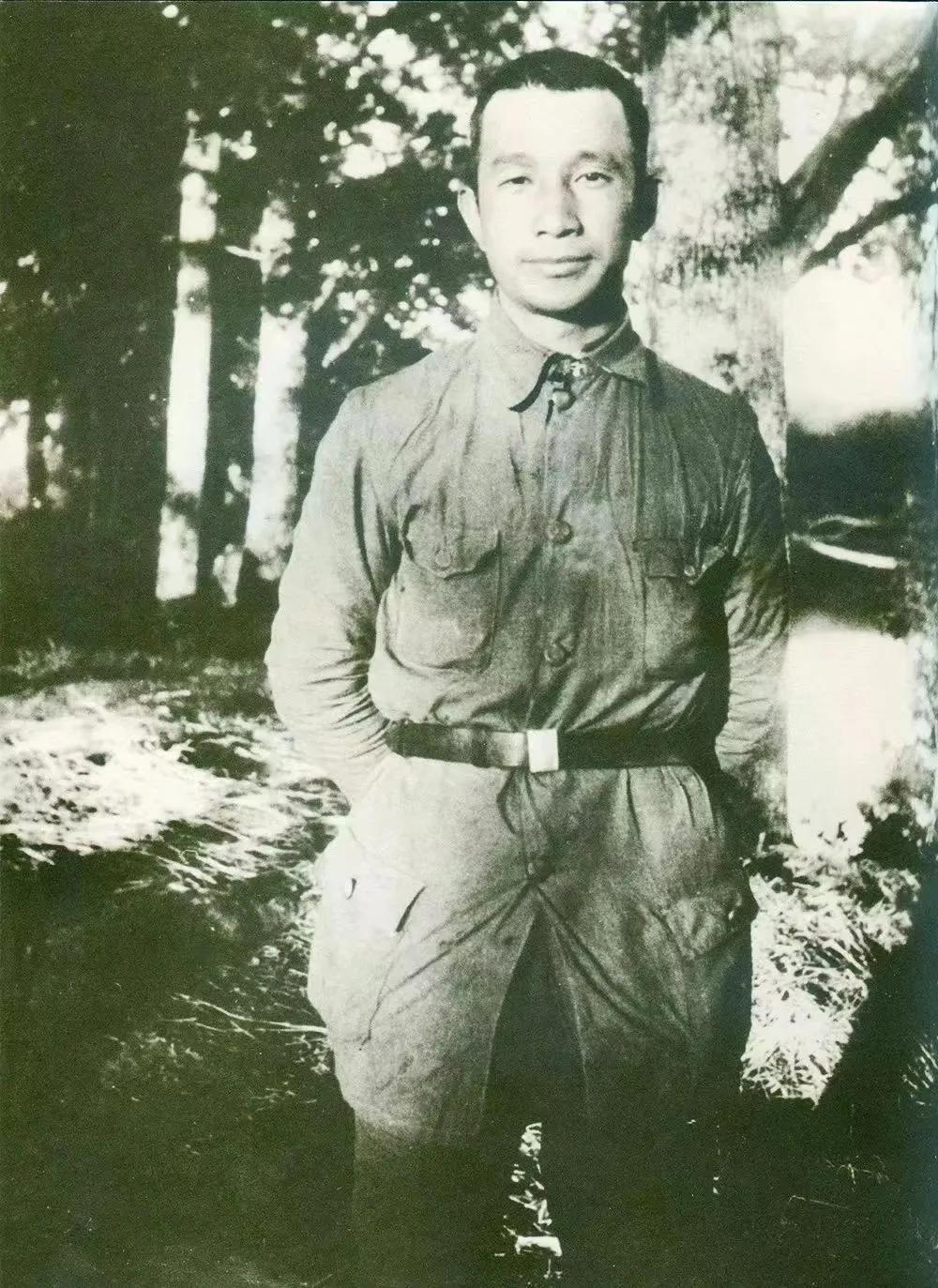

1955年授衔时,副军长杨秀山原本应获少将头衔。不料贺龙得知此事后怒不可遏。贺老总立即至中央呈请捐自己一颗勋章给杨秀山,以示栽培厚爱。这位军长究竟何许人?为何能使贺龙元帅主动降低军衔给予扶持?

杨秀山,1913年生在湖北一个穷得叮当响的佃农家。小时候,他跟着爹妈在地里刨食,风吹日晒,日子苦得像嚼黄连。1929年,红军来了,他眼睛一亮,觉得这是条活路,立马扔下锄头参了军。那年他才16岁,瘦得像根竹竿。

加入红军后,杨秀山从扛枪的普通兵干起,一步步熬成了政治委员。1935年,湘鄂川苏区打得昏天黑地,他在红二军团第四师十一团当政委。桃花山那场仗,子弹钻进他腿肚子,血流了一地,他硬是没退。几个月后,蒋家垭又挨了一枪,肩颈被打穿,疼得他昏过去,醒来后还是咬牙上了前线。

8月,板栗园设伏战,他右腿中弹,骨头都断了,弹片嵌在肉里取不出来。1936年,渡金沙江的六甲阻击战,他脑袋被弹片崩了,血糊了一脸,硬挺着指挥完才倒下。甘肃成县再受伤,臀部挨了一家伙,疼得他差点没命。

淮海战役时,他当骑兵支队政委,跟着西北野战军打得国民党屁滚尿流。身上那几块弹片,像战争给他刻下的勋章。他不是什么天生英雄,就是个苦出身的庄稼汉,靠着一腔热血和不要命的拼劲,成了红军里的硬骨头。

1955年9月,北京中南海,解放军第一次授衔。杨秀山的名字上了少将名单,按说这已经不错了,毕竟他当过副军长,资历摆在那儿。可贺龙不干了。这老帅跟杨秀山是老交情,红军时期就一起扛过枪、淌过血。贺龙听说杨秀山只评了个少将,气得脸都黑了。他心里清楚,杨秀山那些伤疤,那些差点要命的仗,不是靠嘴皮子吹出来的。

贺龙找到中央军委,往桌上一站,气势压得人喘不过气。他掰着手指头数杨秀山的功劳:桃花山拼刺刀、板栗园堵枪眼、金沙江拿命守阵地,哪次不是豁出去?他觉得少将这头衔配不上杨秀山的付出,说什么也要给他争个公道。贺龙甚至放话,愿意拿自己的勋章换,意思是“你们不给,我就自己让”。这可不是随便说说,贺龙是元帅,军衔高得没法再高,他这么干,完全是拿自己的脸面给杨秀山撑腰。

中央被他这股子劲儿震住了,开了会一商量,觉得贺龙说得在理。杨秀山那些年流的血、受的伤,谁也抹不掉。最后拍板,改授杨秀山中将军衔。

中将肩章戴上后,杨秀山没闲着,被派到西北军区第二军当副军长,还兼着喀什军分区司令员。那地方风沙大,条件苦,他却干得带劲。守边疆、练部队,忙得脚不沾地。后来,他被评了个二等乙级伤残,这在开国将领里不多见。授勋那天,他胸前挂满勋章,站得笔直,谁也不知道他腿里那块弹片还在隐隐作痛。

晚年,杨秀山回了趟湖北老家。火车到站,他拄着拐杖下车,风吹得他白头发乱飘。村里人听说“大将军”回来了,都跑来看。他站在老屋前,跟老爹抱在一起,眼泪止不住往下掉。

2002年11月27日,杨秀山在北京去世。医生检查他遗体时,愣住了——21块弹片嵌在骨头缝里,有的跟肉长一块了,拿都拿不下来。这些铁疙瘩,跟着他走了大半辈子,成了他和战争的最后牵绊。他的灵堂没啥排场,就放着军帽和勋章,来送他的人却挤满了屋子。