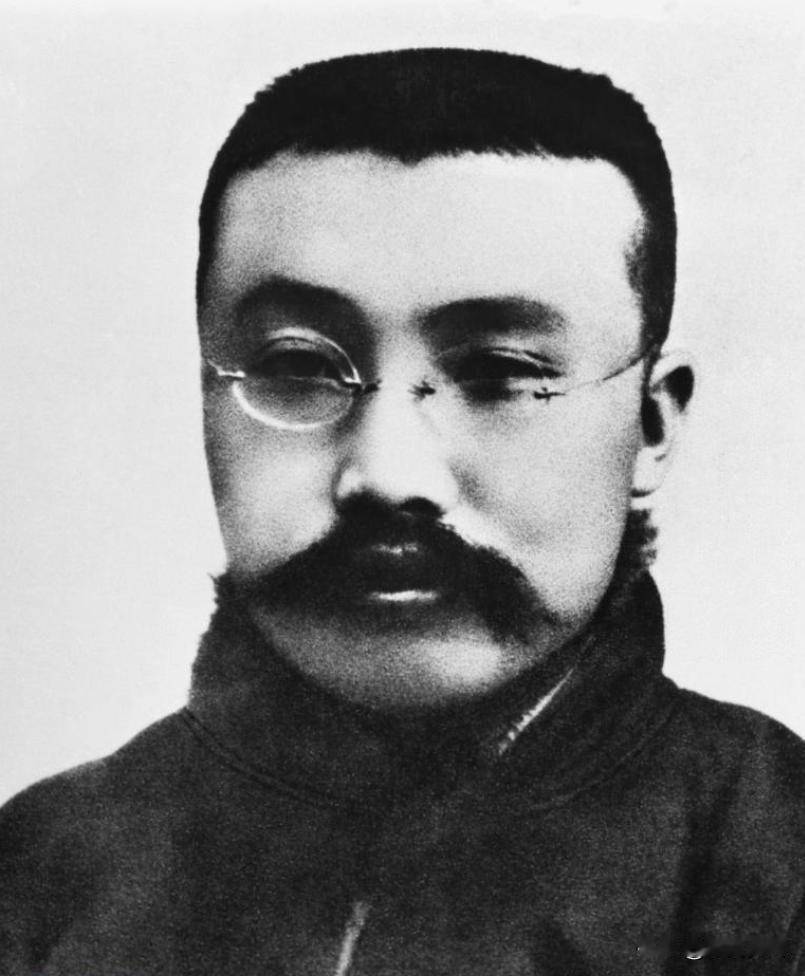

300大洋背后的赤贫人生:一个北大教授的"败家"真相 1927年4月28日,北平西交民巷看守所的铁门轰然开启,38岁的北大教授李大钊从容走向绞刑架时,他留给刽子手的最后遗言是"为主义而死"。 而留给家人的全部遗产,只有口袋里叮当作响的一枚银元。当这个月薪300大洋的顶级知识分子倒在血泊中时,历史留下了一道令人震撼的数学题:相当于现在月入30万的高薪阶层,为何连自己的丧葬费都付不起? 1918年的北大会计室里,一份特殊工资表引发职员窃窃私语:图书馆主任李大钊的月薪300大洋,却需要拆分成三份——80大洋直接划给神秘账户,50大洋封存给家属,真正到手的只剩皱巴巴的零钞。 这在当时足够买下60石大米的高薪,硬是被他过成了"月底借粮"的日子。 学生们都知道,李教授办公室的门永远为穷学生敞开。俄文系旁听生曹靖华因为交不起学费准备退学时,这个留着八字胡的先生二话不说,直接在会计科写下担保书:"从我薪水里扣"。 每月发薪日,会计科都会抱来一摞借条,有资助革命刊物的、接济工人家庭的,甚至包括给进步青年买冬衣的账单。 在军阀混战的1919年,300大洋的购买力堪比今日30万:黄包车夫月薪3元,四合院标价400元。但这位本可跻身上流社会的教授,却常年穿着补丁棉袍,带着窝头当午餐。他的"败家"清单揭示着惊心动魄的抉择: 80元/月:中共北方党组织活动经费,占收入近1/3 60元/月:自费印刷《新青年》《每周评论》,相当于每月捐出2000册图书 未知数额:秘密交通线建设费,包括护送陈独秀离京的骡车费 时任北大校长蔡元培看不下去,强行规定会计科每月扣下50元直交李夫人,这才保住李家不至于断炊。 这种"自断后路"的金钱观,恰如他在《青春》中所写:"以青春之我,创建青春之国家"——钱财不是私产,而是浇灌理想的活水。 当张作霖的军警冲进苏联大使馆时,他们看到的场景令这些劫掠成性的军阀错愕:书堆成山的房间里,最值钱的竟是一台老式打字机。衣柜里没有皮草洋装,只有夫人手缝的粗布棉衣。 这与其说是抓捕现场,不如说是对那个时代最辛辣的讽刺——敛财者坐拥金山却遗臭万年,散财者身无长物却永垂青史。 六年后公葬募捐时,连政敌汪精卫都默默捐出1000大洋。这份跨越立场的敬意,印证着他用300大洋月薪重构的价值尺度:真正的财富不在钱袋,而在人心。