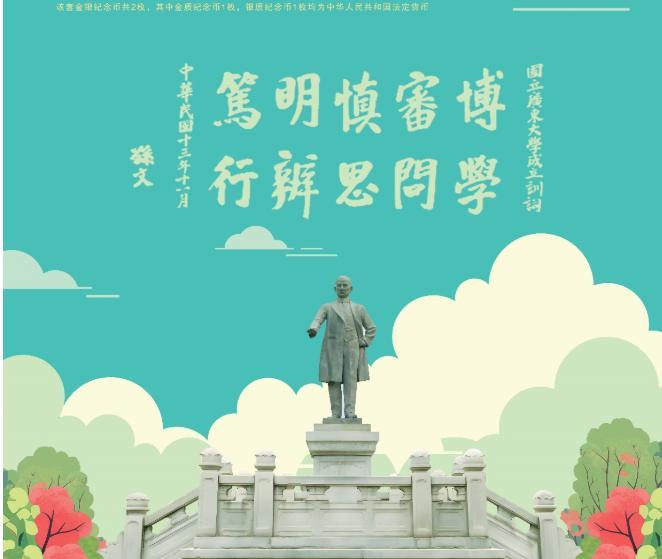

1924年,伟大的民族英雄、爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山先生,亲手创办了中山大学。这所大学,不仅承载着中华民族的辉煌历史,它更是时代的见证者与承载者。从最初的“国立广东大学”,到如今的中山大学,每一个名字、每一段历史,都紧紧地锁定着这个时代的印记,见证了无数风雨与变迁。 1924年,孙中山从革命的烽火中回到广州。他并非一个简单的政治人物,更是一个对未来有着深远视野的教育家。就在这一年,他亲手创办了“国立广东大学”。当时的中国,正处于风雨飘摇的局势之中,政权更迭频繁,国家的未来充满了不确定性。 但孙中山并未因为外部的动荡而放慢脚步。面对中国教育的落后,面对需要重塑民族力量的现实,他以教育作为突破口,提出了改革的强烈愿望。广东大学的成立,正是他这一远见卓识的体现。那时的广东大学,并没有现在这样的规模和知名度,它只是一个崭新的起点——一个没有硝烟的战场。 孙中山对于教育的重视,除了为政治谋划、为民众启蒙之外,还有一个更加深远的目标——培养能担当民族复兴使命的人才。他不仅希望通过这所大学为中国培养一批批优秀的学者和专业人才,更希望通过这所大学,传递一个信号:教育是国家未来的基石。而他创办这所大学的方式,简直像是用行动去验证自己的思想——他不仅仅是一个政治家,更是一个教育改革的先驱。 命运并未允许孙中山亲眼见证广东大学的辉煌。他在1925年逝世,这一切变得更加复杂与难以预测。广东大学,这所刚刚起步的大学,能否如孙中山所期望的那样持续发展,仍然充满疑问。 1926年,广东大学改名为“国立中山大学”,一个新的名字,仿佛为这所大学注入了新的生命。这不仅仅是一个名字的更替,更是一个历史的转折点。这所大学,从一开始便背负了历史的使命——纪念那位为国家殚精竭虑的民族英雄孙中山。中山大学的诞生,仿佛在回答外界对于其未来的疑问。 然而,变革并未就此结束。1927年,国民政府推行中央化改革,计划设立“四所中山大学”。在全国范围内推动这种名称统一的策略,广东的中山大学便在这个大潮中脱颖而出。但这种政策,是否能够真正推动教育的深入发展,仍然充满争议。 中山大学作为其中的一个代表,经历了数次体制的调整与转换,每一次调整都意味着对传统教育模式的挑战,也意味着更加复杂的内外部矛盾的产生。 时光流转,1937年,抗日战争爆发。中山大学在战火中艰难求存。从广州到云南,再到其他地方,战乱让这所大学在风雨飘摇中一度失去了光辉的面貌。 可是,抗战并未打垮中山大学,反而让它在艰难中积累了更多的经验,也为日后的复兴打下了坚实的基础。对于这所大学而言,每一次迁徙,每一次坚守,都是对其精神的洗礼。它不仅仅是一个学术机构,更是民族精神的象征。 1952年,随着全国高校的院系调整,中山大学再次面临着前所未有的挑战。原本具有强大实力的中山大学,在这场院系调整中,众多院系被分拆,甚至一度面临解体的风险。这个时候,有人曾质疑,这所曾经辉煌的大学,是否能重新找回自己的位置。改革的阵痛是不可避免的,但正是这些痛苦的转折,最终让中山大学走向了新的发展道路。 1960年,经历了这些动荡后的中山大学,经过重组,开始迎来它的新生。它不再仅仅是一个区域性的学校,而是逐渐成为了全国性的重要高等学府。教育的改革,带来了新的机遇和挑战,也让中山大学在这一过程中逐渐找到了自己的独特定位。 2001年,中山大学完成了一次重大的合并,将之前分离出去的中山医科大学重新纳入其中。校内的医学教育、理工科教育等逐步深化,渐渐将自己推向了全国教育领域的前沿。回顾这段历史,我们不难发现,每一次的重组、每一次的改革,实际上都是对传统教育体制的挑战,也正是这些挑战成就了中山大学在中国高等教育的特殊地位。 步入21世纪,中山大学的目标早已不止于国内的高等教育。2005年,它与广东东宝集团合作,创办了新华学院,进一步推动了教育的多元化与国际化发展。2006年,南方学院的设立标志着中山大学的教育体系进一步扩展,新的学科设置和教育理念开始逐渐发挥作用。 然而,国际化进程的推进并非一帆风顺。对于许多人来说,这一过程充满了不确定性——如何在国际化的大潮中保持自身的特色,如何让中山大学在全球范围内实现影响力?这些问题,依然是摆在学校面前的难题。 2015年,中山大学在深圳建立了新校区。这个新校区不仅仅是为了满足日益增长的学术需求,更代表着中山大学未来全球化视野的开拓。随着全球化进程的推进,中山大学逐渐在国际上获得认可,它的学术地位也逐步向世界一流大学迈进。 站在今天的视角回望,曾经的“国立广东大学”,如今已经成为了世界知名的中山大学。它经历了无数的挑战与变革,见证了中国社会与教育体系的巨大变迁。