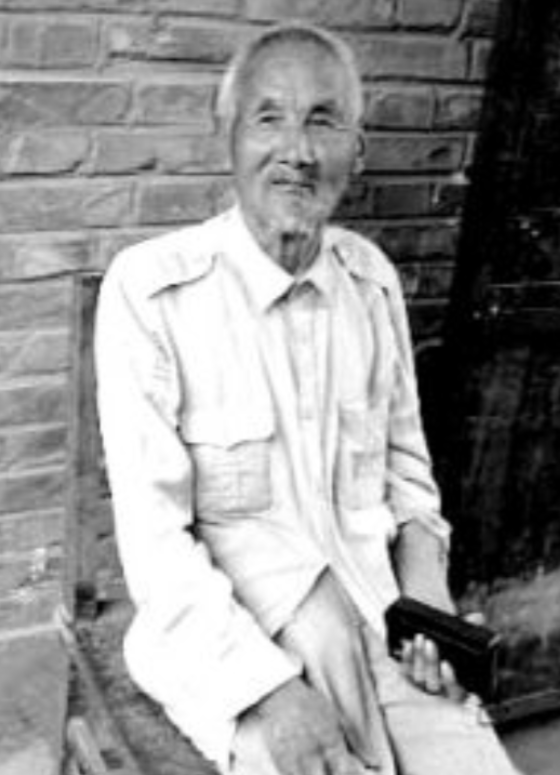

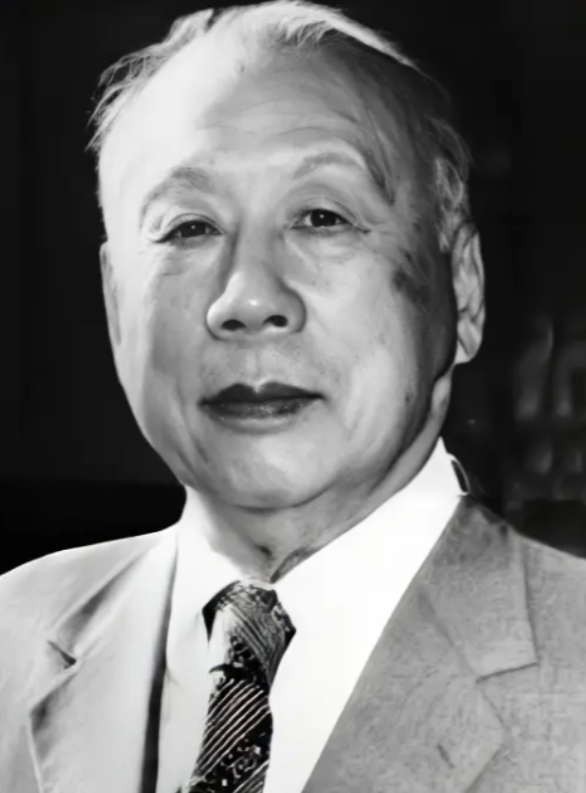

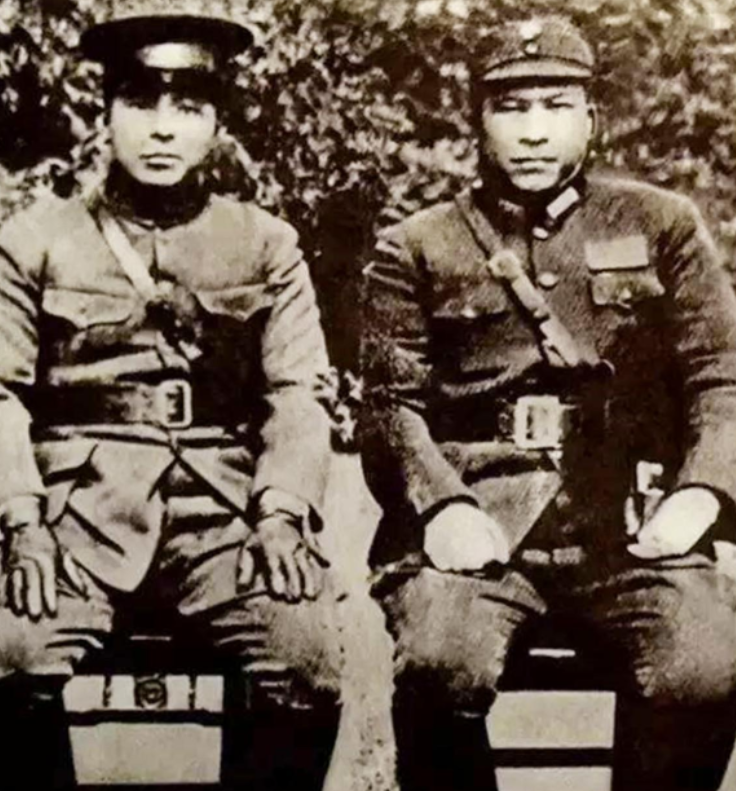

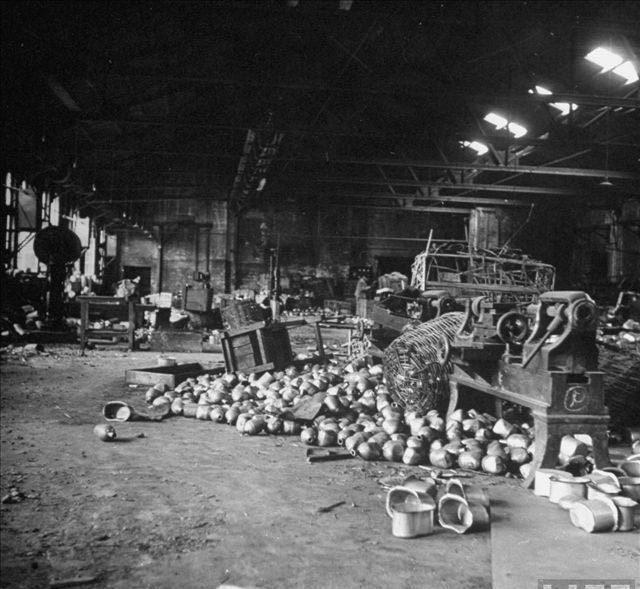

1984年,张爱萍上将和新疆自治区党委第一书记王恩茂中将通电话。电话接通,张爱萍问道:“老王,哈密瓜熟了没有?”王恩茂心领神会,当即回应道:“我这便派人给您送过去!” 1984年的某一日,一通看似寻常的电话,却于新中国航天史之上留下了独异的印记。时任国防科委主任的张爱萍上将致电新疆自治区党委第一书记王恩茂中将。这通电话,表面上是在询问哈密瓜的成熟状况,实则是两位老战友为中国航天事业的重大突破而满心欢喜、激动不已。 这个简单的对话背后,是中国东方红卫星研制成功的重要时刻。从1968年开始筹备到1984年成功,整整16年的时光里,张爱萍带领的科研团队经历了无数次的挑战与考验。在这段漫长的岁月中,科研人员们面临着技术封锁、设备短缺等诸多困难。特别是在卫星通信系统的研发过程中,团队多次经历失败,但始终坚持不懈。 当时的中国航天工业基础相对薄弱,很多关键技术都需要自主研发。张爱萍和他的团队经常工作到深夜,有时甚至连续几天都在实验室里讨论技术方案。在研发过程中,新疆的地理位置显得尤为重要。作为西部重要的航天测控基地所在地,新疆在东方红卫星项目中发挥了不可替代的作用。王恩茂作为新疆的主要领导人,全力支持航天事业的发展,调动各方资源保障测控工作的顺利进行。 这16年间,科研团队克服了无数技术难关。从最初的轨道设计、运载火箭改进,到后来的卫星姿态控制、通信系统研发,每一步都凝结着科研人员的心血。特别是在卫星通信系统的突破上,团队多次推翻重来,反复试验,最终才取得成功。 在卫星即将发射的关键时刻,张爱萍带领团队日夜坚守在工作岗位上。发射成功的那一刻,现场所有人都激动不已。这个时刻,不仅代表着中国航天技术的重大突破,更标志着中国在空间通信领域迈出了关键性的一步。这次突破也为后来中国航天事业的发展奠定了重要基础。 当卫星成功进入预定轨道,实现了预期的各项功能后,张爱萍第一时间想到的就是给王恩茂打这通电话。两位老同志用"哈密瓜"这个简单的话题,表达着他们对这一历史性突破的欢欣之情。这个朴实的对话,不经意间成为了中国航天史上的一个温情片段。 新疆的哈密瓜,以其独特的甜度和品质闻名全国。而这次谈话中的"哈密瓜",则承载了更深的含义,它象征着中国航天事业的又一个丰硕成果。这个平常的农产品,在特殊的历史时刻,成为了两位老战友、两位国家建设者之间默契的暗号。 在这通充满历史意义的电话背后,是张爱萍将军对家人的深深愧疚。十六年前的那个夜晚,一家人围坐在餐桌前,氛围格外安静。那顿临别前的晚餐,少了往日的欢声笑语,多了几分沉重。张爱萍告知家人他即将启程的消息时,妻子李又兰只是简单地应了一声,表示要为他收拾行装。 这样的场景在张爱萍家中并不罕见。作为国防科委主任,他肩负着国家重任。此前为了原子核工程,他曾整整离家五年之久。那时他的孩子刚出生不久,妻子身体还很虚弱,却依然支持他投身国家建设。在那段岁月里,李又兰独自承担起了照顾家庭的重担。 航天事业的研发工作极其繁重,科研人员的家属们也都在默默承受着离别之苦。李又兰和其他科技工作者的家属们常常互相鼓励,分享照顾家庭的经验。她们中有的是教师,有的是医生,虽然工作岗位不同,但都在各自的岗位上坚守,同时维系着家庭的温暖。 科技工作者的子女们也都很懂事。张爱萍的孩子从小就知道父亲工作的重要性,虽然想念父亲,却也学会了理解。这些孩子们在母亲的教导下,渐渐明白了什么是责任,什么是奉献。有些孩子后来也选择了投身科研事业,延续着父辈们的理想。 在航天事业的攻关阶段,全国各地的科研工作者都在为同一个目标努力。新疆的科研基地里,不少科技人员常年驻守在戈壁深处。他们的家属也都默默支持,有的甚至举家搬迁到条件艰苦的基地附近,就是为了能多见上一面。 十六年的坚持终于迎来了回报。当东方红卫星成功发射后,张爱萍第一时间想到的就是回家。这一次,他带着几个大西瓜,还有王恩茂特意送来的哈密瓜,满怀喜悦地推开了家门。此时的孩子已经长大成人,比父亲还要高出一截。这个特殊的时刻,全家人终于又团聚在一起。 这些年来,国防科技战线上的科研人员们付出了巨大的努力。他们中有的人因长期接触放射性物质而身体受损,有的人因过度劳累而积劳成疾。但是这些科技工作者始终坚持在自己的岗位上,为国家的科技发展贡献着力量。 1984年的那通电话,不仅是在询问哈密瓜的成熟情况,更是在庆祝中国航天事业取得的重大突破。这个简单的对话背后,是千千万万个科技工作者及其家庭的付出与奉献。正是由于这些默默支持的家庭,中国航天事业才得以不断向前发展,创造出诸多奇迹。