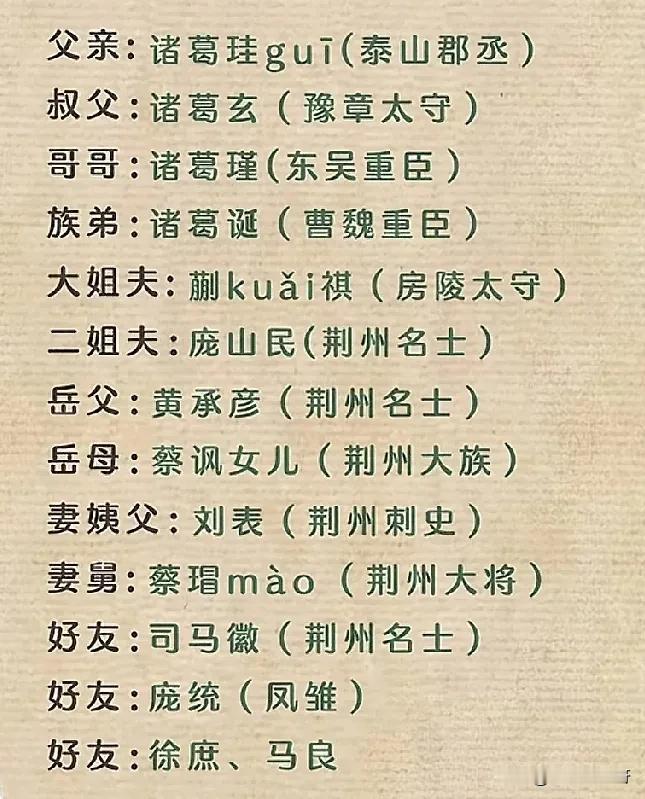

诸葛亮为何葬在定军山?至今都没人敢动,原因其实很简单 三国时期,蜀汉丞相诸葛亮,以其超凡的智慧、忠诚的品格和卓越的治国理政才能,成为了中国历史上备受敬仰的传奇人物。他一生为蜀汉政权鞠躬尽瘁,死而后已,然而,关于他为何选择葬在定军山? 诸葛亮出生于琅琊阳都(今山东临沂市沂南县),那是一个人才辈出的地方。但他最终却将自己的身后之地选在了远离家乡的定军山,这其中有着深刻的战略考量。 定军山位于陕西省汉中市,处于汉中盆地的西部,是蜀汉北方的重要防线。诸葛亮在世时,为了实现兴复汉室的目标,曾多次北伐中原。而定军山在这些军事行动中,扮演着至关重要的战略要地角色。 每次北伐,军队的调度、物资的储备等都与定军山紧密相关。他深知此地对于蜀汉安危的重要性,选择将自己葬在这里,或许是希望即便身故,自己的精神与意志也能继续庇佑蜀汉的国土,守护这片他为之奋斗一生的土地。在他的心中,蜀汉的兴衰存亡高于一切,即使生命终结,也要以另一种方式为蜀汉贡献力量。 从个人情感与信仰角度而言,诸葛亮对蜀汉政权的忠诚可谓感天动地。他受刘备三顾茅庐之恩,出山相助,为蜀汉政权殚精竭虑。刘备托孤后,他更是肩负起了兴复汉室的重任,将自己的一切都奉献给了蜀汉。 定军山作为蜀汉北伐的前沿阵地之一,见证了他无数次的军事谋划与艰苦努力。选择葬于此地,是他对自己忠诚信仰的一种极致体现。就如同一位坚守岗位的战士,即使生命走到尽头,也要在自己战斗过的地方安息。这种对国家和民族的无私奉献精神,让他毅然决然地选择了定军山作为自己最后的归宿。 诸葛亮一生智慧超群,深受世人敬仰。他将墓地选在定军山,也有着便于后人瞻仰与纪念的考虑。定军山因诸葛亮的缘故,成为了一个具有特殊意义的地方。后世之人,无论是蜀汉的百姓,还是对诸葛亮心怀崇敬的各方人士,都可以来到定军山,缅怀这位伟大的智者和忠臣。 在这里,人们可以感受到诸葛亮的精神力量,传承他的智慧与品德。他的故事和精神,通过定军山这个载体,得以代代相传,激励着无数人在各自的领域中奋发向前。自三国时期起,每年都有众多人前往定军山祭祀诸葛亮。 蜀汉景耀六年(263 年),步兵校尉习隆、中书郎向宠等联名上书,后主刘禅下诏 “于沔阳(今勉县)近墓立祠”,从此武侯墓祭祀诸葛亮便正式开始,武侯墓庙成为历代祭祀诸葛亮的唯一场所。此后,凡祭祀诸葛亮者,均于每年清明时节至亮墓地,由官方出面,统一祭祀。这种祭祀活动一直延续至今,足见诸葛亮在人们心中的崇高地位。 诸葛亮墓位于定军山下的武侯墓,有着独特的风水格局。后面有定军山以及沿着少祖山下发脉而来的九条小山岗环抱,自定军山向西叠浪而来,逶迤约三里许至此成眠弓形,至墓后形成新月形者有半里,是为墓之正脉,属于横龙结穴。 周围九条山岗由八条小溪分割而成,墓前三层山岗,古称 “三台书案”。新月之下眠弓之内,豁然开帐成平地有数百亩,左右前后九支环抱,秀美天成。在古代,风水观念深入人心,这样一处风水宝地,也为诸葛亮墓增添了几分神秘色彩。或许在当时的人们看来,这样的风水能够福泽后世,也与诸葛亮的身份和功绩相匹配。 另外,诸葛亮一生廉洁奉公,他在临终遗表中写道:“臣家成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有余饶。臣身在外,别无调度,随时衣食,悉仰于官,不别治生以长尺寸。臣死之日,不使内有余帛,外有盈财,以负陛下也。” 他不仅生前生活简朴,对于自己的身后事也安排得极为简单。遗言中要求依山建坟,在定军山就地掩埋,遗体只穿当季衣服,不放陪葬器物。这种清廉的作风,使得他的墓地没有丰厚的陪葬品,对于盗墓者而言,缺乏足够的吸引力。在那个盗墓之风盛行的年代,许多达官贵人的墓葬因陪葬品丰厚而被盗掘一空,而诸葛亮墓却因无利可图,得以在岁月的长河中安然无恙。 诸葛亮选择葬在定军山,是基于战略意义、个人信仰以及对后世影响等多方面的考量。而其墓地至今无人敢动,既得益于他的廉洁使得墓地缺乏吸引力,也与人们对他的崇敬之情密不可分。他的一生,正如他自己所说 “鞠躬尽瘁,死而后已”,成为了后世无数人学习的楷模,他的故事和精神,也将永远在定军山这片土地上流传下去,激励着一代又一代的人。