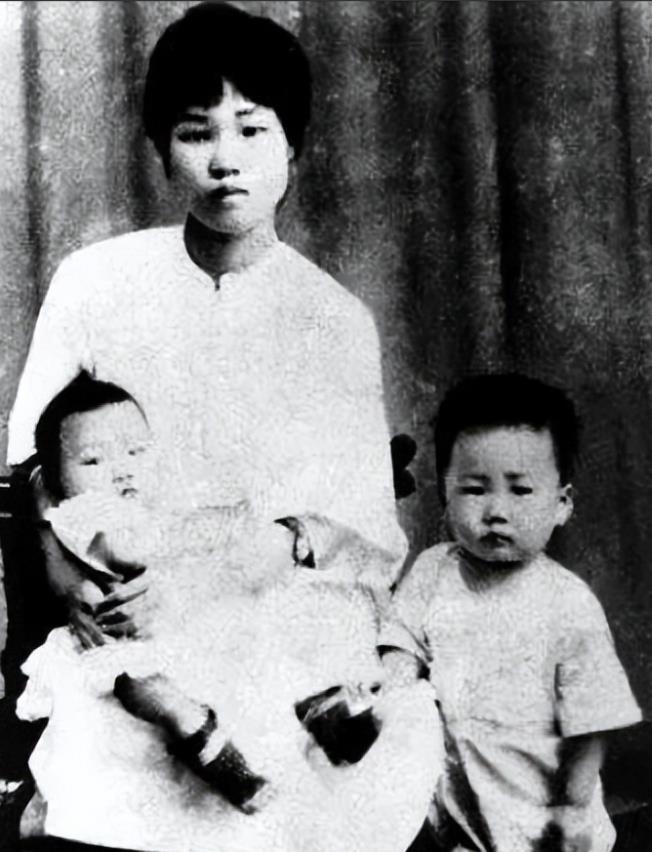

1930年11月14日,长沙城笼罩在深秋的寒意中。午夜时分,国民党新军阀何键秘密下令,将被囚禁了三个多月的杨开慧处决。这个决定,让杨开慧年仅29岁的生命戛然而止。这位坚贞不屈的革命女性,就这样在漫长的囚禁之后,悄然离开了人世。 在被囚禁的时间里,杨开慧的一举一动都受到严密监视。狱方派专人记录她的言行,甚至连她与其他犯人的交谈也都要详细汇报。但奇怪的是,这些监视似乎更多是为了防范,而非寻找施压的把柄。每当有人提出要对她用些"手段"时,典狱长总是摇头制止:"上面有交代,按规矩办事。"狱方不断要求她表态,却始终没有采取暴力手段。这种反常的态度背后,究竟隐藏着怎样的考量?这个问题的答案,要从两个关键因素说起。 第一个因素与她的特殊身份密不可分。作为毛泽东的妻子,她的处境牵动着各方的神经。在当时的长沙,不少市民都知道这位革命领袖的夫人被囚禁在狱中。茶馆里、街头巷尾时常能听到关于她的议论。有些同情她的市民甚至自发地打听她的消息,私下议论国民党当局的做法。这种舆论压力,让国民党当局不得不谨慎行事。 第二个更为关键的因素,则是杨开慧深厚的人脉背景。她的父亲杨昌济在民国时期是著名的教育家,在知识分子圈子里有着广泛的影响力。杨开慧被捕后,她的家人立即开始寻求各方援助。很快,他们找到了在教育界颇有声望的蔡元培。 蔡元培得知这一消息后,立即着手营救工作。他联系了同样德高望重的章士钊等人,共同商议营救方案。这些民国时期的知名人士纷纷行动起来,通过各种渠道向南京国民政府施压,希望能够营救杨开慧。 杨开慧,作为毛泽东的妻子,她的一生不仅与中国革命历史紧密相连,也是中国女性在革命年代觉醒与奋斗的象征。从早年的教育创新到投身于中国共产党,她在背后默默奉献,为毛泽东的革命事业提供了坚定的支持和无私的帮助。 1921年8月,毛泽东在船山学社建立了湖南自修大学,这不仅是毛泽东推动教育改革的一个重要步骤,也是他思想和革命事业的延伸。作为湖南省学联的活跃分子,杨开慧发挥了自己的优势,积极为自修大学筹措资金,这为她后续的革命活动奠定了基础。她不仅参与资金募集,还在这段时间为女性教育和女性解放做出了具体的贡献。杨开慧的教育理念和她对于女性独立自主的深刻认知,让她成为了当时女性思想启蒙的先驱之一。 在1921年9月,杨开慧带领五名女生勇敢地打破了封建礼教的束缚,进入湖南岳云中学读书。彼时,女子接受教育仍然受到强烈的社会反对,尤其是在传统观念根深蒂固的湖南。然而,杨开慧和她的伙伴们依然坚决迈出了这一步,成为湖南省男子中学的首批女学生。她的举动不仅为自己赢得了尊重,也为当时的女性教育开辟了新的道路。毛泽东对她的这一行动给予了高度的赞赏,认为杨开慧是一个有远见和勇气的女性。她的这种突破不仅是个人意志的体现,也是社会进步的象征。 在1922年,杨开慧加入了中国共产党,成为中国共产党历史上的第二位女党员。她的入党标志着她正式走向了革命的道路,这一决定不仅仅是为了毛泽东的事业,更是出于对国家未来的深切关怀。杨开慧不仅是毛泽东身边的支持者,她还积极参与党的活动。她多次随毛泽东前往长沙新河火车头修理厂进行调查研究,为工人夜校讲课,关注工人阶级的教育和福祉。她的思想和行动,展现了她对中国革命深刻的理解和为人民群众解放事业付出的努力。 1923年,毛泽东前往广州参加中国共产党第三次全国代表大会,临别时,他在诗《贺新郎·别友》中表达了自己对杨开慧的深情厚谊:“挥手从此去,凄然别绪难诉。怨恨眼泪不止……”这首情诗是毛泽东第一次公开向杨开慧表达深情,诗中透露出他对家庭、对妻子的依恋与不舍,也体现了他在革命道路上的孤独和决心。 在毛泽东忙碌的工作生活中,杨开慧始终扮演着家庭的支柱角色。毛泽东常常通宵达旦工作,而杨开慧则默默地照料家庭。即使在寒冷的冬天,她也无怨无悔地为毛泽东准备热食,照顾他的起居。那时的毛泽东,工作压力巨大,常常睡眠不足,但杨开慧从不抱怨,她用实际行动支撑着毛泽东的工作与思想。每当毛泽东早早出门,杨开慧便开始了她的家务劳动,有时甚至在一边照顾孩子时,一边为毛泽东整理文稿、抄写文件。她的坚韧和细心,让毛泽东在激烈的革命斗争中得以保持清醒和精力充沛。 尽管杨开慧的角色更多是以家庭主妇和支持者的身份存在,但她始终没有忽视自己的责任。她并不单纯局限于照顾家庭,她将自己的一部分力量投入到党的事业中,参与到革命活动的筹划和实施中。她通过自身的行动,展现了女性在革命中的力量和价值,也成为了毛泽东背后不可或缺的力量源泉。 杨开慧的献身精神和她对革命事业的坚定支持,使得她在中国革命历史上占据了重要的地位。她不仅是毛泽东的伴侣,更是中国革命道路上坚强的同行者。