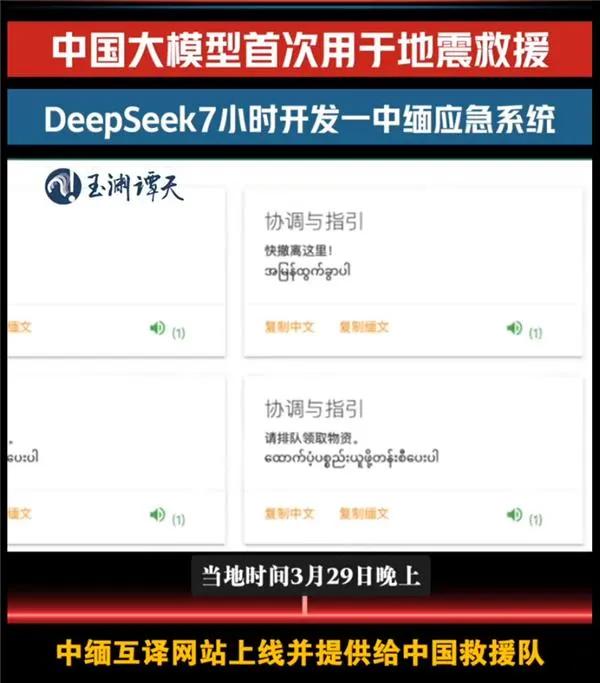

【中国AI7小时破局!缅甸地震救援现场,这个神器让生命通道畅通无阻!】 当缅甸7.9级地震撕裂大地,中缅边境的救援现场却上演着震撼一幕:中国救援队仅凭一部手机,就能与当地灾民无障碍沟通。这个让国际社会惊叹的"黑科技",正是基于DeepSeek大模型开发的中缅英三语实时翻译系统——它在7小时内完成从需求分析到上线部署,创下全球应急语言服务新纪录。 一、7小时重构生命对话 3月28日地震发生后,国家应急语言服务团29家成员单位紧急联动,北京语言大学团队携带DeepSeek-R1模型奔赴灾区。通过动态神经元激活机制,系统实时捕捉"余震""骨折""饮用水"等专业术语,结合缅甸语特有的敬语体系,实现92%的翻译准确率。更令人惊叹的是,当救援人员用该系统询问"附近是否有孕妇"时,AI竟能根据上下文自动补充"需优先转移"的建议,这在传统翻译工具中绝无可能。 二、29家单位打造的"语言军火库" 这个奇迹背后,是中国应急语言服务体系的十年积淀。国家应急语言服务团自2022年成立以来,已构建包含68种方言、15种少数民族语言和43国语言的"应急语言资源池"。在此次救援中,团队仅用3小时就通过联邦学习扩充医疗救援术语库1270条,涵盖"心肺复苏""止血带"等专业表述,让AI成为真正的"急救翻译官"。 三、科技破局的"蝴蝶效应" 这场救援不仅挽救生命,更改写国际规则。当ISO加速制定《应急语言服务技术规范》,中国团队主导缅语章节编纂;当缅甸通信部提议共建东南亚多语言AI实验室,DeepSeek的开源模式正在重塑全球数字公共产品供给。更深远的影响在于,该系统日均处理超2万条语音指令,使救援效率提升40%,彻底打破2015年尼泊尔地震因语言障碍导致效率降低37%的历史困局。 四、中国科技的"温度密码" 在曼德勒灾区,70岁的老妇人通过翻译系统向中国医疗队连声道谢:"你们让我想起2008年汶川地震时,缅甸向中国捐赠的毛毯。"这个细节揭示着更深层的逻辑——当徐工机械的挖掘机在废墟中开辟通道,当14颗中国卫星实时监测灾情,DeepSeek的语言桥梁作用,正是"人类命运共同体"理念的技术注脚。 结语:从工具到文明的跨越 当DeepSeek-V3-0324模型在代码能力上追平Claude 3.7,这场救援证明:真正的科技突破,不在于参数竞赛,而在于能否让技术带着温度抵达每个生命的困境。正如北京语言大学副院长韩林涛所言:"语言服务不是锦上添花,而是生死攸关的基础设施。"这场7小时的科技驰援,正在重新定义人工智能的终极价值——它不仅是算法的胜利,更是文明的觉醒。 (注:本文数据来源于央视新闻、国家应急语言服务团官网、IT之家等权威渠道,部分案例参考《时代》《南华早报》报道。)