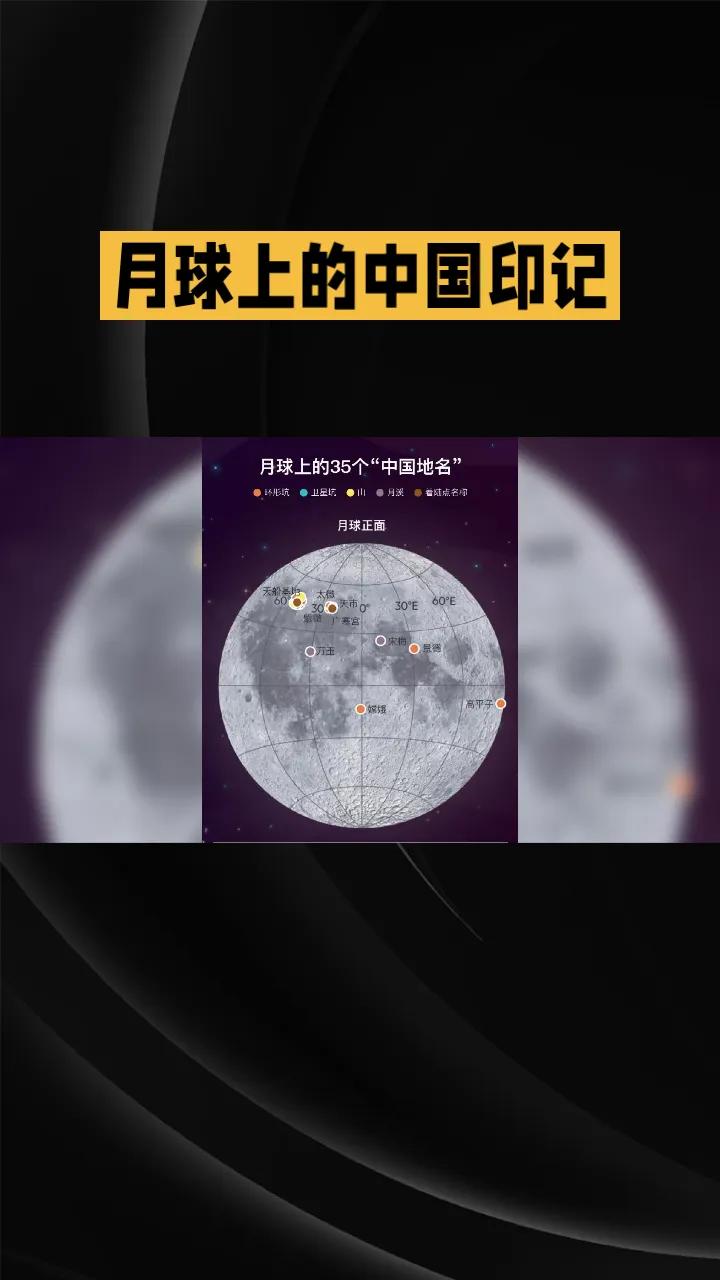

月球上的中国印记:35个地名的科技与文明密码 目前,月球表面已经有35个中国元素的地名,这既是中国深空探测实力的证明,也是传统文化与现代科技交融的见证,更是中国自主探测成果催生的主权式标记。 月球地理实体命名绝非浪漫想象的游戏,而是深空探测能力的直接体现。国际天文学联合会明确规定,申报者必须提供该区域的原始探测数据,实体直径需超过100米,且具有科研或测绘价值。例如嫦娥五号采样区命名的天船基地、徐光启等,均依托该任务获取的高分辨率影像和地质数据。这种规则将命名权与科技实力直接绑定——没有自主探测能力,便失去冠名权。 2007年嫦娥一号升空前,月球上15个中国相关地名均由他国命名;而随着探月工程推进,我国三次自主申请命名均获批准,即后面的20个地名,则全部由中国自己自主申报。 嫦娥三号着陆区方圆77米区域被命名为广寒宫,附近的环形坑命名为紫微、天市、太微,首次将古代天文学三垣体系投射到月面。 嫦娥四号在月球背面着陆后,天河基地、泰山、织女等名称获批,其中织女、河鼓、天津三坑布局复现了地球夏季大三角星象。 截至2025年,中国自主申报的月球地名占比超过60%,涵盖古代科学家,如毕昇、蔡伦,星官体系如二十八宿及山川名称,如华山、衡山。 在2007年前,IAU为体现月球命名国际化,主动选择了一批中国元素命名,但有些地方存在文化误读,例如景德、宋梅、万玉等地名,因原始申报文件缺失,不知道命名的依据。因此IAU的命名虽增加了中国元素的存在感,却缺乏对文化内涵的精准把握。 35个中国地名,是中国硬核科技与文明软实力的双重勋章。 随着探月工程四期推进,中国计划在2030年前实施月球南极采样,届时“昆仑”“祁连”等地名或将在月极地区出现。 中国有望通过持续探测,将月球地名扩展至百量级,进一步巩固深空探索领域的文化影响力。