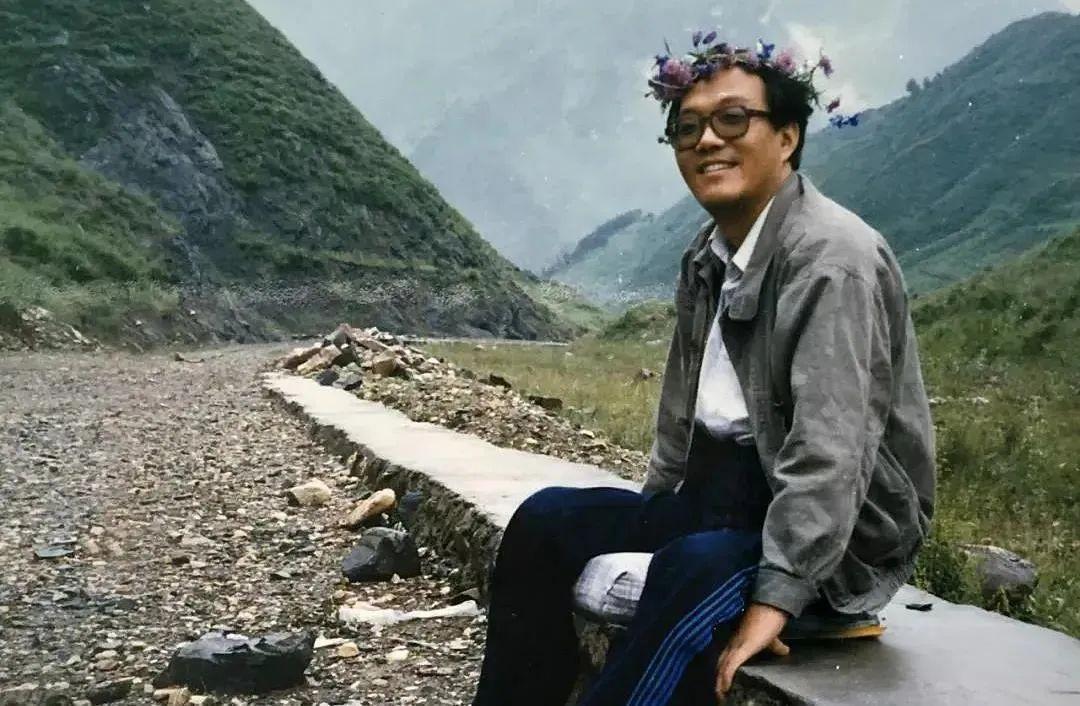

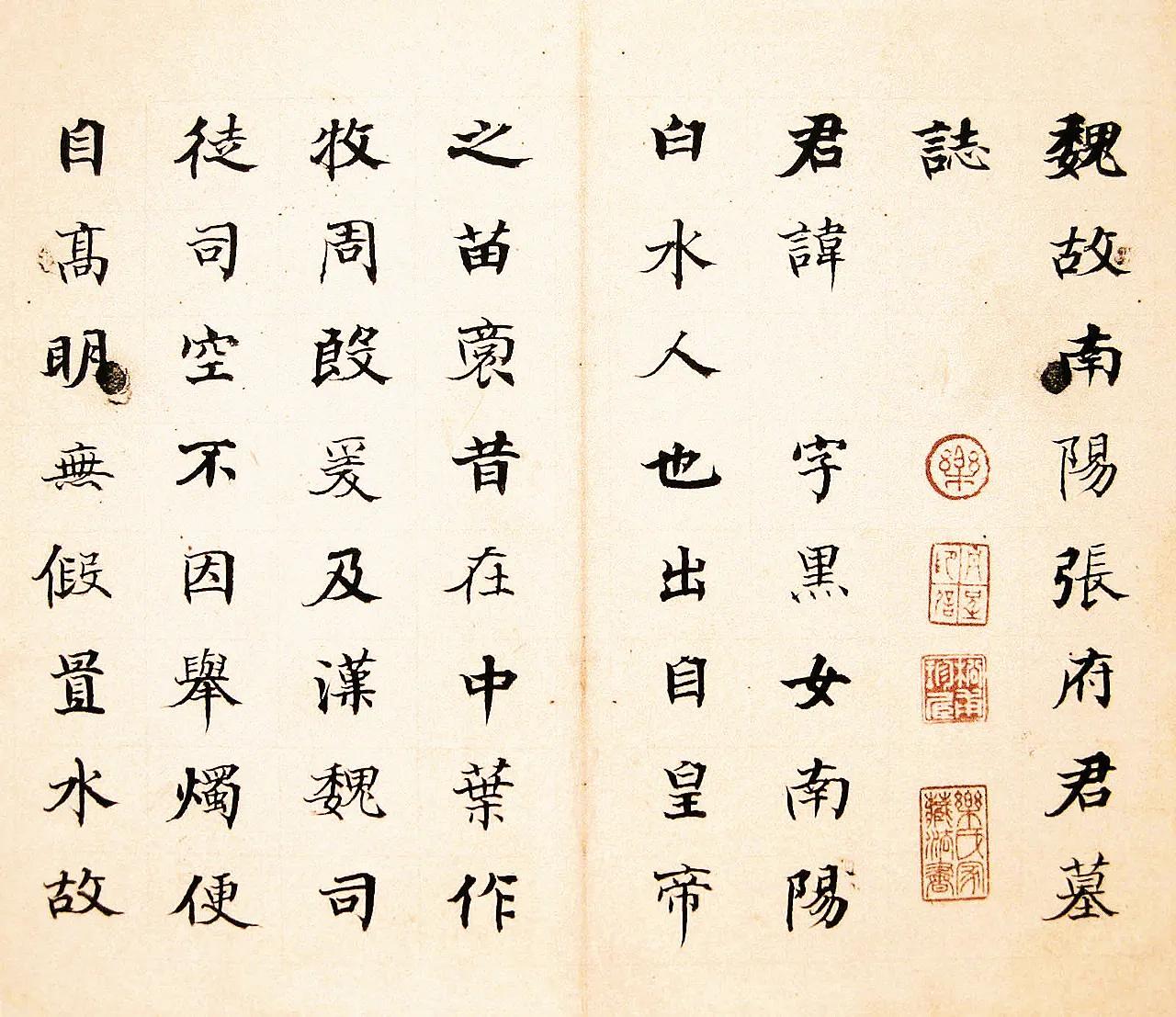

王阳明认为,“心无外物,物以心生。”你用什么样的心态看待世界,世界就会呈现什么模样。 当你老了,认为世界潮流在离你远去时,你会真的逐渐与世界脱轨。 一个人的养老生活,除了经济基础,最重要的还是保持心态。 远离执迷,懂得放下。 作家史铁生,一生命途多舛。 好不容易念完中学准备大展身手,却不得不去延安插队; 在延安干活稍有一点起色,却年纪轻轻突发疾病,导致双腿瘫痪; 人到晚年,病痛不减,还患上尿毒症,不得不每周透析。 刚生病时,史铁生情绪低落,时常陷入“命运为何这么对我”的执迷之中。 但是越是沉浸在自己的世界中,史铁生就越难走出悲伤,反而情绪一落再落。 直到在友人的推荐下,开始用文字记录生活、思考人生,他才慢慢从执迷走出,不再聚焦于“命运的苦难”,而是放下执迷,拥抱希望。 《扶轮问路》中,史铁生这么写道,“‘执迷’的意思,差不多是指异化、僵化、固步自封、知错不改。” 把自己圈在不合适的环境里,不仅情绪痛苦,生活更不会有什么改变。 唯有认清并接纳生活给予的考验,慢慢学会放下,才能突破重围,进入人生的新阶段。 史铁生在长时间的低迷后,在父母、朋友的安排下,走出屋子,重新接触世界,才发现生活并没有那么不堪,反而对他处处留有温暖。 一个人想要过好日子,就不能太执迷,而是既有所放下,又得有所执着。 放下占有的欲望,执着于行走的努力。 远离虚荣,懂得自洽。 人这一生,总会有想要炫耀的东西。 炫耀本身没有错,但最怕的是,人到老年还追求虚荣。 史铁生在《扶轮问路》中强调,“虚荣之错,错不在人有荣耀之心,而在那荣耀总是趋同于外在的优越。” 真正强大独立的人,不需要通过炫耀获得别人的肯定。 越是虚荣的人,内心越是脆弱,反而更容易受到伤害。 《扶轮问路》中提道,“大凡价值定向于外在成功者,世界为他准备的就多是无奈。” 他人评价好,心情就好;他人评价差,心情就差。 一个人,把自己的价值感放在他人的评价中时,就注定了无法掌控自己的命运。 反之,当一个人能坚定远离虚荣,才能在热爱中找到自洽。 若是执念于虚荣之心,只想获得认可,所言所行浮于表面,又如何能获得真诚地称赞呢? 远离怨恨,懂得去爱。 正如《扶轮问路》中史铁生所写的那样,“无论什么事,怨恨一占上风,目光立刻短浅,行为必趋逞强。” 史铁生刚瘫痪的时候,完全不能接受,每日生活在痛苦与怨恨之中,怨天怨地怨自己怨人生。 然而,怨气并没能消除他心中的痛苦,反而让他深陷其中,无法自拔。 以至于,他许多年后回想时才恍然警觉,当时痛苦的不只是他自己,还有他的母亲、父亲、朋友,和其他爱着他、关心他的人。 怨恨与爱,是一段感情的两个终点,无法同时到达。 选择了怨恨,生活中必然充满负面情绪,难以排解; 选择了去爱,才能从中汲取正向的生命能量,拥抱新未来。 恨,不能让人生活惬意,但爱可以。 《扶轮问路》中对幸福的定义有独特的看法:“高知不如高官,高官不如高薪,高薪不如高寿,高寿不如舒服。” 人生在世,追求的无非就是年老体衰时也能过得开心、过得舒服。 而这一切,看的就是心态。 要学习史铁生在《扶轮问路》中反复书写的态度: “要把一条困苦频仍的人生(真)路,转变成一条爱愿长存的人生(善)路;把一条无尽无休、颇具荒诞的人生(实)路,转变成热情浪漫、可歌可泣的人生(美)路。” 远离执迷心态,放下即拥有;拒绝虚荣心态,自洽才是真;没有怨恨心态,理解与包容。 如果对人生还有什么困惑,也可以拿起《扶轮问路》,看看史铁生在晚年时刻,是如何看待解析自己的生活,达成自洽。 愿你我都能鲜衣好食,安生乐业。 扶轮问路