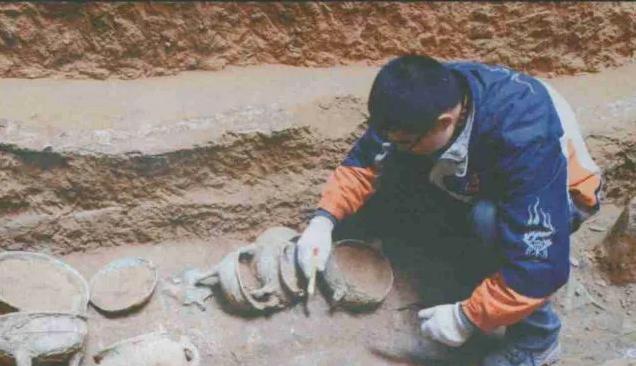

2016年,山西挖出一座2000多年前的无名古墓,墓主是一名女性,死状特别怪异,头骨完全碎裂,身体扭曲,盆骨处还有细小的骨头渣子。这究竟是怎么回事。 2017年6月26日,吉林大学的实验室里,韩涛博士面对DNA测序结果陷入了沉思。这些数据背后,隐藏着一个两千多年前的谜团,一个关于生死与身份的古老故事。 一切要从2016年说起。当年夏天,山西襄汾县陶寺北乡的荒地上出现了几个可疑的盗洞。当地人立即向文物部门报告,国家考古队随即赶赴现场进行抢救性发掘。这些盗洞往往意味着宝藏所在,考古队员们不敢怠慢,立即展开了工作。 谁也没想到,这次发掘会揭开一个如此特别的谜团。 在层层挖掘之下,考古队发现了一处春秋晚期的大型墓葬群,共有五座墓葬,其中两座规格特别高。考古队将最大的那座编号为1号墓,这是一座高达十米的积石墓,在当地发现的三千多座墓室中规模最大。如此规格的墓葬,建造时必定耗费了大量人力物力,按照常理推断,墓主人应该是当时地位显赫的王公贵族。 "这座墓的规格真不一般,应该是个大人物。"考古队员们一边小心清理着墓室上层的积石,一边猜测着墓主人的身份。 与其他被盗的墓葬不同,1号墓保存相对完好。虽然年代久远导致部分塌陷,但大部分陪葬品仍然安然无恙。考古队员们小心翼翼地清理着墓室内部,发现了数量可观的青铜器和玉器。这些器物上精细复杂的纹饰,如鸟衔蛇纹、一龙双身等,都是当时罕见的工艺,足见墓主人地位非凡。 最让人震惊的发现是在打开棺木之后。考古队员们原以为会见到一位男性贵族的遗骸,却惊讶地发现棺内竟是一位年轻女性。更奇怪的是,她的遗骸姿势异常——左手保持90度姿势放在腹部,右手呈45度角放在身体一侧,与常见的双手交叉放于腹部的传统安葬姿势截然不同。 "这不像是外力导致的姿势变化,"韩涛在初步观察后说道,"外力不可能让手臂保持如此精确的角度。这应该是下葬时就已经形成的姿势。" 更令人困惑的是,在仔细清理骨骼时,考古队员在女子的盆骨附近发现了一些不属于她本人的小型骨骼。这些骨骼形状特殊,初看像是某种小型动物的骨骼,但又不完全符合已知动物的特征。 "会不会是死后产子现象?"助理崔俊俊提出了一种可能。"我在大河口见过类似情况,是难产死亡的女子,死后因体内气体膨胀将胎儿推出。" 这一发现让考古队员们决定请求专业人士的帮助。2017年6月5日,吉林大学体质学博士生韩涛带领团队来到研究现场。由于骸骨极其脆弱,考古队不得不将其连同积石一起整体打包,送往侯马工作站进行深入研究。 "胎儿还没有入盆,距离分娩还有一定的时间。"2017年6月中旬,体质学专家朱泓在研究了女子骨骼后,推翻了之前关于难产死亡的猜测。这一发现让研究团队不得不重新思考这位女子的死因。 运送骸骨的过程充满了挑战。由于遗骸与泥土和积石几乎融为一体,考古队决定将其整体打包。集装箱重达几吨,加上突如其来的大雨,让原计划的室内研究变得不可能。当地警方临时在室外搭建帐篷,协助研究团队开展工作。整个起吊过程中,不仅吊车师傅紧张不已,所有科研人员也屏住呼吸,生怕任何轻微的震动都会导致这两千年前的骸骨彻底碎裂。 更令人惊讶的是1号墓出土的陪葬品。考古队在墓室内发现了五个列鼎——这在古代是地位和财富的重要象征。另外,墓中还出土了一套大型编钟,这种乐器在春秋战国时期只有上层贵族才能使用,普通富人即使有钱也难以拥有。陪葬品中大量的玉器而非兵器,从一开始就暗示了墓主人可能是位女性。 青铜器上的纹饰格外引人注目。鸟衔蛇纹、一龙双身等图案工艺精湛,在当时属于罕见的高级装饰。一些器物上还有独特的盘蛇花纹,这可能是某个特定家族的标志,但由于缺乏相关记载,专家们难以确定它究竟代表哪个氏族。 "按照常理,女性的墓葬规格很少高于男性,尤其是在等级森严的春秋战国时期。"一位考古专家指出,"这座墓不仅规格最高,而且陪葬品丰富精美,这种现象非常罕见。" 朱泓通过对骨骼的粗细分析,确认了墓主人确实是一位女性,而且体格较为壮实,不属于纤弱类型。进一步的研究表明,她的年龄约三十岁左右,正值壮年。盆骨分析显示,虽然她怀有身孕,但胎儿尚未到分娩阶段。 经过DNA提取和分析,2017年6月26日,研究团队终于确认了两个关键事实:腹部的骸骨确实是一个未发育完全的人类胎儿,而且与女子是母子关系。这也解释了为什么胎儿骨骼看起来与成人骨骼有很大不同,甚至初看像是小型动物骨骼。 至于死因,虽然排除了难产可能,但研究团队无法从现有证据确定具体原因。有人推测可能是疾病或意外事故,也有人猜测可能与外部伤害有关。总之,这位年轻女子和她腹中未出世的孩子,在两千多年前共同离开了人世。