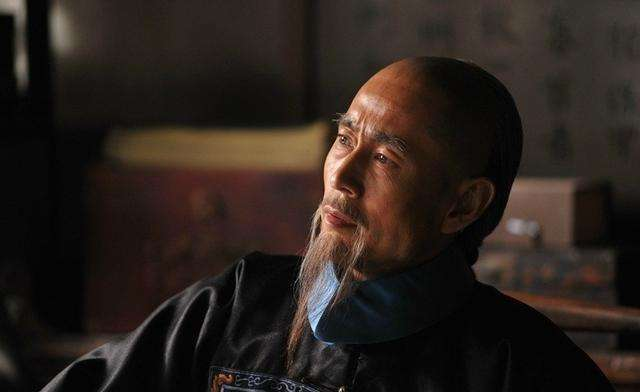

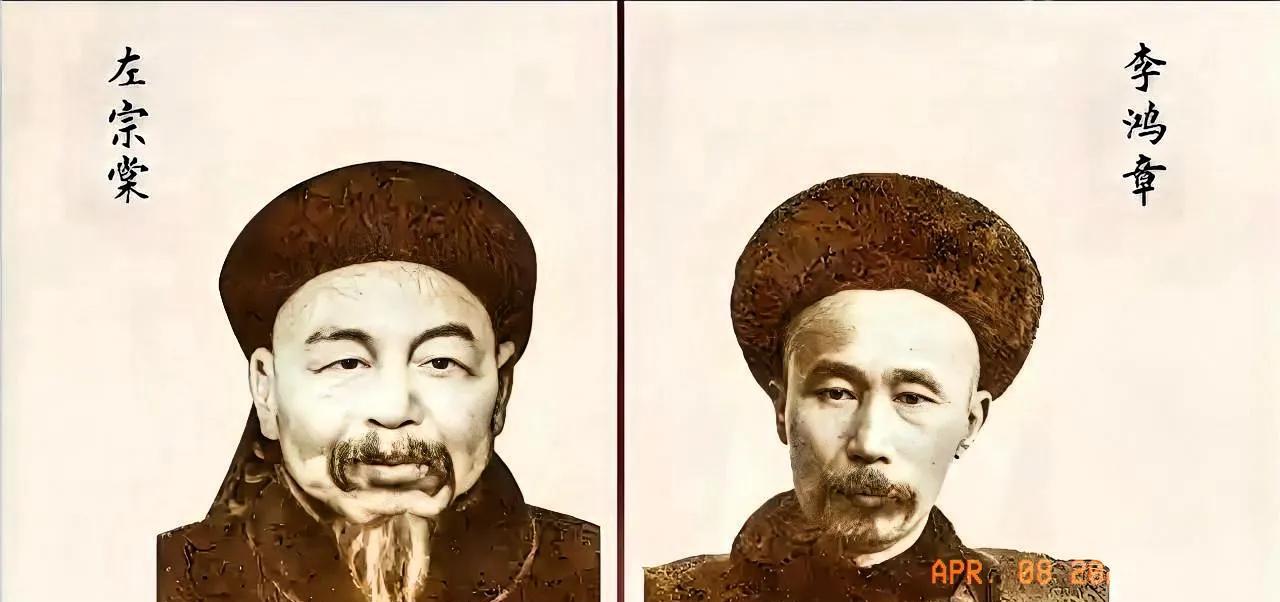

1864年,左宗棠发妻周氏问:你每个月的俸禄是多少?左公答:一年40000两白银。妻子吃了一惊,说:既然你一年有40000两俸禄,为何每月才给家用200两?这么抠门!这钱你都花哪儿了…… 1903年,北京城内一处宅院,几位清廷重臣正在清点左宗棠留下的遗产。这位曾位极人臣的两江总督、军机大臣、大学士,一生戎马倥偬,为国立下汗马功劳,然而他的遗产清单却让在场所有人陷入沉默——仅仅两万余两白银,外加九处房产,其中还有两处是墓地。 这与当时另一位名臣李鸿章去世时留下的四千万两白银形成了鲜明对比。一时间,朝野上下都在猜测:左宗棠的俸禄究竟去了哪里? 要解开这个谜团,我们得回到1864年的一个寻常日子。太平天国运动即将结束,作为闽浙总督的左宗棠正忙于平定叛乱和稳定地方。这一年,他的发妻周氏写信问道:"你一个月的俸禄有多少?" 左宗棠如实回答:"一年有四万两白银。" 这个数字让周氏震惊不已:"你一年有四万两白银,怎么一个月只给家里二百两?你这些钱都花哪去了?" 周氏并不知道,她这个看似寻常的问题,背后藏着的是一段鲜为人知的故事。 彼时的中国,两次鸦片战争后国力衰弱,再加上太平天国起义持续十余年,江南一带生灵涂炭,百姓流离失所。作为地方大员,左宗棠亲眼目睹了百姓的苦难。 在宁波,海关上缴给他的八千两银子,左宗棠分文不取,全部用于抚恤贫困百姓。每逢自然灾害,他都会毫不犹豫地拿出养廉银(比俸禄还高的额外收入)赈济灾民。仅在他留下的家书中,就有近七十次提及他捐款赈灾的记录。 而在国家内忧外患之际,清廷国库空虚,慈禧太后对任何军费请求都只有一句"没钱"。面对沿海防务的迫切需要,左宗棠只得自掏腰包,用节省下来的钱为海防军队添置装备。 除了救灾济民,左宗棠还十分重视教育。他深知教育是国家振兴的根本,常常给地方学校捐书捐钱,资助贫困学子完成学业。他自己却过着极其简朴的生活——朝服破了补补继续穿,一件内衣常常穿上十几年也舍不得更换。 左宗棠的清廉之路,始于他年少时的所见所闻。出生于清朝即将衰败的年代,年轻的左宗棠亲眼目睹了官场腐败对国家带来的深重灾难。这些早年的经历,在他心中播下了一颗改变现状的种子。 当他奉命前往福建任职时,眼前的景象让他痛心不已。刚刚平息的战乱之后,本应是重建家园的时刻,然而地方官员的贪腐行为却让百姓雪上加霜。更让左宗棠意想不到的是,当他后来前往贫瘠的西北地区时,那里的官场风气竟也如出一辙。这一发现彻底激怒了平日温和的左宗棠,他愤然大骂:"好好的国家,都被这些贪官污吏弄成这副模样!" 从那时起,左宗棠坚定了自己的为官之道——以身作则,从自己做起。他多次上书朝廷,呼吁整饬吏治,实行廉政,虽然在已经腐朽的清廷难有大的作为,但他始终坚持自己的原则,不为时风所动。 这种清廉的品格也深深影响了他的家风。为了不让子女养成骄奢淫逸的习惯,左宗棠坚决不让他们住在繁华的京城,而是命妻子带着孩子们回到湖南老家生活。在他给家人的每一封信中,都不忘叮嘱妻子:"要让孩子们保持寒门子弟的淳朴品格,不可沾染官宦子弟的恶习。"时间久了,妻子几乎能将这些话背下来,但左宗棠依然坚持在每封家书中重复这一叮嘱。 当儿子们长大成人后,很多官员都会利用自己的地位为子女谋取一官半职,而左宗棠却从未有过这样的想法。他的儿子们一直都在老家生活,没有借助父亲的权势获取任何便利。有一次,几个儿子特地来看望他,左宗棠连像样的宴席都没有摆,只是简单地准备了几道家常小菜。在那段相聚的日子里,他反复叮嘱儿子们:"在外面绝不可借我的名义行事,一切从简。" 正是这样严格的家教,让左氏家风代代相传。而左宗棠本人,更是以实际行动诠释了什么是"两袖清风"。即使在他七十岁高龄"抬棺出征"收复新疆时,依然坚持自己的廉政理念。当时条件艰苦,湘军将士们常常吃不饱饭,但在左宗棠以身作则的带领下,全军上下士气高昂,最终成功将新疆收入版图,为国家保住了约200万平方公里的领土。 正因为左宗棠这样清廉的形象,当时民间流传着这样一句话:"天下不可一日无湖南,湖南不可一日无左宗棠。"