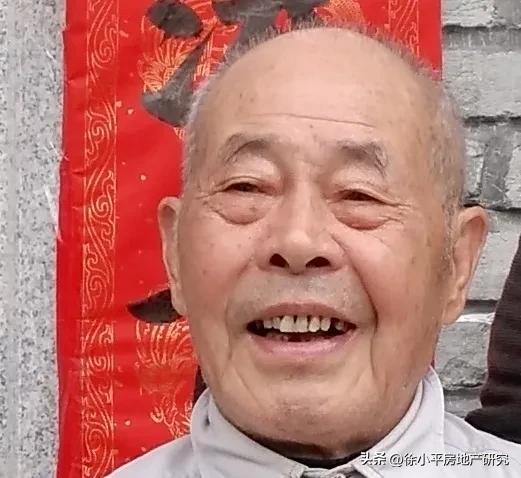

清明追思:大医精诚驻人间——缅怀五华人民的好医师徐玉清 清明时节,细雨绵绵,天地间满是对逝者的思念之情。在这个追念先辈的日子里,一位扎根粤东山区、毕生践行医者仁心的老人——徐玉清医师的形象,穿过岁月的迷雾,越发清晰起来。他宛如一盏明灯,照亮了五华县山路上那些病痛笼罩的角落;又似一棵苍松,以仁心仁术为根基,深深扎根于这片虽贫瘠却深爱的土地。 悬壶济世,用学识润泽乡土期望 1959年的五华县,医疗资源稀缺得如同干旱之地渴望水源。25岁的徐玉清手捧中山医学院的毕业证书毅然回到家乡时,他不但是新中国培养的首位回乡工作的医学高材生,更是在这片土地上播撒现代医学种子的开拓者。面对全县缺医少药的艰难时期,他白天操起手术刀救死扶伤,夜晚在五华卫生学校拿起粉笔培育学生,在昏黄的煤油灯下,把解剖图谱印入学生的脑海,将医者的使命植入年轻的心田。十年树木,他亲手培育出的数百名基层医者,犹如星星之火,点亮了山区医疗的曙光。 生死竞速抢救病人,用身躯撑起生命之舟 在华城人民医院的十年,是徐玉清以血肉之躯与死神展开马拉松式赛跑的十年。住院部80张病床是他日夜奋战的战场,听诊器是探测生命密码的探测器,X光片是透视病魔踪迹的工具。在缺乏先进仪器的年代,他练就了“望闻问切”的高超本领,那误诊率低至1%的奇迹背后,是无数次彻夜钻研病例的身影。那些年,他穿坏的布鞋丈量过病床间多少距离?被汗水浸湿的白大褂见证过多少惊心动魄的抢救?当81.2%的危重症抢救成功率成为传奇时,他却只是说道:“若能早到片刻,也许就能多救一人。” 守正创新,以智慧化解医学难题 在崎岖山道上采药的身影里,蕴含着这位西医大夫的东方智慧。他深知“医无中西,唯效是求”的道理,把毛冬青的苦涩变成脉管炎患者的福音,让云南白药和桃仁的组合治愈急性肺脓肿的顽疾。200多位跨省求医者的足迹、《人民日报》整版报道的墨香、《五华县志》的历史记载,共同奏响了一位基层医者攀登医学高峰的赞歌。这些闪耀着生命之光的药方,至今仍在山区百姓的口口相传中充满生机。 赤子之心,以坚守阐释大医精诚 深圳特区的繁华曾向他招手,省城医院的橄榄枝也频频抛来,然而这位大山之子始终不为所动。“钢就要用在刀刃上”,这句质朴的誓言,让他在长布镇的青瓦白墙间坚守了整整二十三个年头。当组织安排他兼任院长时,人们看到的依旧是医院里那个俯身问诊的身影——药箱里永远备着给贫困患者的免费药品,处方笺上永远写着最经济的治疗方案。直到生命的最后一刻,他挂念的仍是“预防为主”的医疗规划,反对过度医疗的呼喊仿佛还在耳边回响。 今春木棉花开之际,我们似乎又看到了那个在卫生院走廊小跑的白色身影。徐玉清医师用九十三年的人生,在五华大地上书写了一部鲜活的医典:这里有解剖学的严谨与中草药的清香交融,有现代医学的理性与传统医德的温情交汇。他让我们明白,真正的医者仁心,不在著作等身的荣耀里,而在百姓康复时眼角的泪花中;不朽的医学丰碑,不在高楼林立的医院里,而在百姓代代相传的记忆之中。 清明雨落,山河庄严。徐玉清这个名字,已经成为五华县石马山连绵群峰中的一座精神丰碑。当山间的毛冬青再次吐露新绿,当新一代村医背着药箱走过蜿蜒山路,大医精诚的火炬,正在这片他深爱的土地上不断传承。