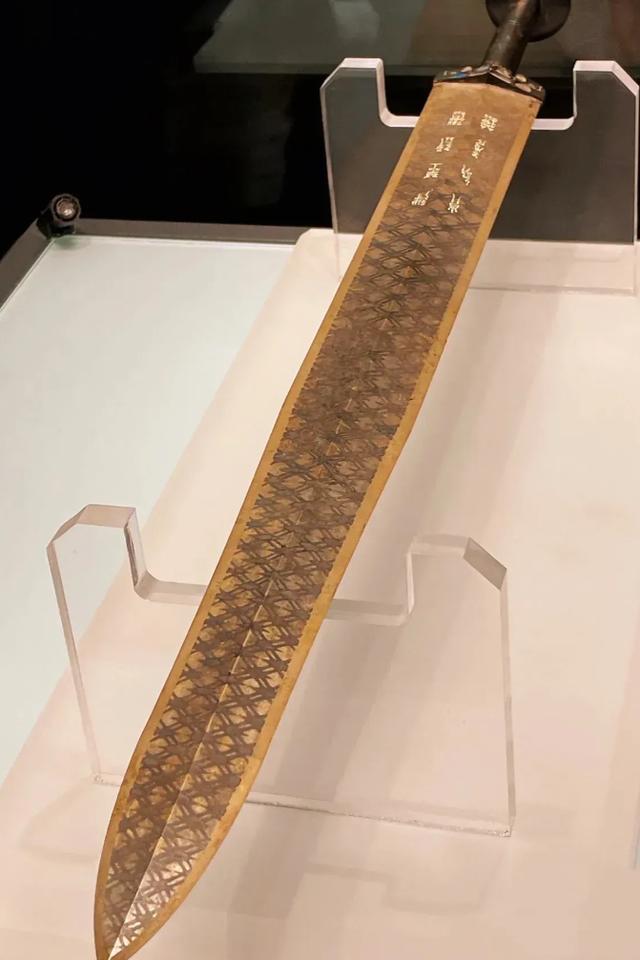

1965年,在湖北江陵的一个楚国贵族墓中,专家发现了一柄寒气逼人的青铜剑,一开采队员握着剑柄,缓缓地将它从黑色的剑鞘中抽出,只见一道寒光闪过,他的手指就被割破了,殷红的鲜血顿时就流了出来。 1965年12月的一个冬日,湖北江陵考古队的帐篷里弥漫着紧张而期待的气氛。这片被确认为楚国贵族墓葬的遗址已经发掘了近一个月,但今天不同以往,当他们小心翼翼地挖掘到一座青灰泥与自膏泥密封的墓坑时,所有人都屏住了呼吸。 "有发现!"带队专家的声音打破了寂静。棺椁内,一个黑色的长条物体静静地躺在一位楚国贵族的遗骸旁边。它被密封得极为完好,看起来像是一把剑的剑鞘。 考古队员王明(化名)小心地拿起那个长条物体,在场的人都围了过来。他缓缓地握住剑柄,将它从黑色的剑鞘中抽出。没想到,只见一道寒光闪过,王明的手指就被割破了,殷红的鲜血顿时流了出来。 "嘶——"王明倒吸一口冷气,惊讶地看着自己的手指。"这剑怎么这么锋利?" 剑身闪烁着冷冽的光泽,仿佛刚刚锻造完成,而非沉睡了两千多年的古物。这把青铜剑长55.7厘米,宽4.6厘米,柄长8.4厘米,重875克,表面纹饰精美,浑然天成。更令人惊讶的是,近剑格处有两行鸟篆铭文,清晰可辨。 "先别动,把它送去实验室检测。"考古队长李教授(化名)立即下令。 三天后,实验室里,几位专家围着这把古剑,神情凝重。经过仔细辨认,铭文上"越王鸠浅自乍用剑"八个字的含义逐渐明晰。"'鸠浅'这个名字,按照古音转译,不就是'勾践'吗?"文字专家张教授(化名)恍然大悟,"这很可能是传说中越王勾践的佩剑!" 为了验证这把剑的锋利程度,专家们做了一个实验:把16层白纸叠在一起,用这把青铜剑轻轻一划,白纸应声而破。在场所有人都惊叹不已。 "这太不可思议了,"冶金专家王教授(化名)摇着头说,"这把剑历经两千五百多年,不仅没有锈蚀,反而保存得如此完好,锋利如初。这在考古史上是极其罕见的。" 经过进一步检测,专家们发现这把剑之所以能够保存得如此完好,主要有三个原因:一是选材用料极佳,剑身铜质纯净,杂质极少;二是制作工艺精良,达到了当时最高水平;三是墓葬环境良好,墓坑的密封性极佳,加上剑鞘的保护,使得剑身免受侵蚀。 越王勾践剑出土的消息迅速传遍了考古界,这把在楚国贵族墓中沉睡两千多年的宝剑,为何会与远在东南的越国国王有关?这把剑背后,隐藏着怎样波澜壮阔的历史? 当我们追溯越王勾践的一生,不得不从那场改变他命运的战役说起。公元前494年,越国在夫椒山(今江苏吴县西南)与吴国大战,惨遭败绩。为保存实力,勾践退守会稽山(今浙江绍兴南),并用计献上了绝世美女西施,自己则委身为吴王夫差的马夫,开始了长达二十年的屈辱生涯。 在吴国的日子里,勾践尝尽屈辱。传说他舔食过夫差吐出的痰,晚上睡在柴草堆上,悬挂着一颗苦胆,时刻提醒自己不忘国耻。这就是成语"卧薪尝胆"的由来。回到越国后,勾践任用范蠡、文种等贤臣,改革内政,发展生产,积蓄力量。 终于,在勾践归国二十年后,时机成熟了。他利用夫差北上争霸、国内空虚之机,一举攻入吴国并杀死了吴太子。夫差被迫言和,但勾践并未就此罢休。公元前473年,越军再次大举进攻,围攻吴都三年,最终攻破吴城,夫差自杀身亡,吴国灭亡。 勾践灭吴后乘胜北上,宋、郑、鲁、卫等国纷纷归附,他迁都琅琊(今山东胶南南),与齐、晋诸侯会盟,获得周元王的正式承认,成为春秋时期最后一位霸主。 勾践不仅是一位顽强的君主,还特别喜爱宝剑。据《吴越春秋》和《越绝书》记载,他曾特请名匠欧冶子铸造了五把名贵的宝剑:湛庐、纯钧、胜邪、鱼肠和巨阙。这五把剑被后世称为"五大名剑",令人神往。在向吴王求和时,勾践曾将湛庐、胜邪、鱼肠三剑作为礼品献上,可见宝剑在当时不仅是武器,更是重要的政治和外交工具。 那么,这把铭刻着"越王鸠浅自乍用剑"的宝剑,为何会出现在楚国贵族的墓中呢?考古专家提出了三种可能性: 第一种是嫁妆说。史料记载,勾践曾将女儿嫁给楚昭王为姬,这把剑可能作为嫁妆随越国公主入楚,后被楚王赐予某位贵族。 第二种是战利品说。公元前309年至前306年间,楚国出兵讨伐越国,可能在战争中缴获了这把宝剑,带回楚国后成为某位将领的战功象征,最终随其入葬。 第三种是外交礼品说。勾践曾为联楚抗吴,可能将这把珍贵的宝剑作为礼品送给楚王,以示诚意和结盟决心。 无论哪种说法,这把宝剑的流转都反映了春秋战国时期复杂的政治军事关系。而今天,它已成为中华文明辉煌技术成就的见证,从勾践到楚国贵族,再到现代博物馆,这把"天下第一剑"见证了中华民族的沧桑巨变。

![起点最低的皇帝都说是朱元璋![大笑]我觉得刘裕才是,朱元璋25岁当兵,正是年轻力](http://image.uczzd.cn/8802040106317037497.jpg?id=0)